ペペロミアの育て方

公開日 2025年11月13日

更新日 2025年11月21日

育てやすさ

初心者の方でも育てやすいのでおすすめです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

ペペロミアの基本情報

| 植物名 | ペペロミア |

| 学名 | Peperomia |

| 和名 | サダソウ(佐田草)シマアオイソウ(縞葵草) |

| 英名 | Peperomia |

| 別名 | radiator plant(ラジエータープラント) |

| 原産地 | メキシコ、南アメリカ北部、西インド諸島 |

| 科名 | コショウ科 |

| 属名 | サダソウ属(ペペロミア属) |

| 開花時期 | 4〜10月中旬 |

ペペロミアは瑞々しい緑色の肉厚の葉が特徴的な小型の観葉植物です。

葉の表面に艶があり、他の植物と寄せ植えしても存在感が際立ちます。

1.000以上の品種がありタイプによってさまざまな飾り方ができるので、お部屋のインテリアグリーンとして人気が高く、プレゼントにもおすすめです。

月別栽培カレンダー

種まき

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

| 品種 | ロゼットタイプ | 直立木立ちタイプ | 匍匐タイプ |

|---|---|---|---|

| 葉っぱの形 | 楕円や丸形 | 丸形 | 小さい丸形 |

| 葉脈 | 放射線状、網状 | 主脈が太い | 無し |

| 成長の仕方 | 四方に広がる | 上に伸びる | 這うように広がる |

| 茎の太さ | 短い | 太い | 細い |

ペペロミアは1.000以上もの多彩な品種がある植物です。

成長の仕方によって大きく3種類に分けられるので、それぞれ代表的な品種を紹介します。

ロゼットタイプ

ロゼットタイプは、短い茎から葉が四方に広がるのが特徴です。

以下が代表的な品種です。

- サンデルシー

- ジェイド

- カペラータ

- フレイゼリ

葉はぷっくりとした厚みがあり、楕円形で光沢があるものや、立体的な模様があるものなど、葉に存在感があるのが魅力です。

直立木立ちタイプ

直立木立ちタイプは、茎が太くしっかりしており、まっすぐ上に成長するのが特徴です。

以下が代表的な品種です。

- プテオラータ

- セルペンス

- ハッピービーン

- ベルベットツリー

成長すると高さがでるため、空間のインテリアに立体感をもたらします。

匍匐タイプ

匍匐タイプは茎が細く、地面を這うように広がりながら伸びていくのが特徴です。

以下が代表的な品種です。

- ジェミニ

- イザベラ

- グラベラ

- ロツンディフォーリア

- アングラータ

ハンギングプランツとして吊り下げて楽しむことができます。

ペペロミアの葉っぱの特徴

ペペロミアの葉は、丸形や楕円形が多く多肉質で厚みがあり、内部に多くの水分を蓄えるため乾燥に強い性質を持っています。

また、品種ごとに光沢や独特な模様が入るものもあり、個性豊かな表情を楽しめます。

ペペロミアはどんな花が咲く?

ペペロミアの花は非常に小さく目立たないため、開花に気がつかないことがあります。

花が穂状に咲きますが、葉色に似た緑や黄、白や茶の色をしているため、華やかさはありません。

「ペペロミア デビーナ」「ペペロミア フレアゼリ」など一部の品種には香りがありますが、一般的にペペロミアの花は無臭です。

ペペロミアの花言葉

ペペロミアの花言葉は「艶やか」「可愛らしさ」「片思い」です。

ペペロミアの育て方

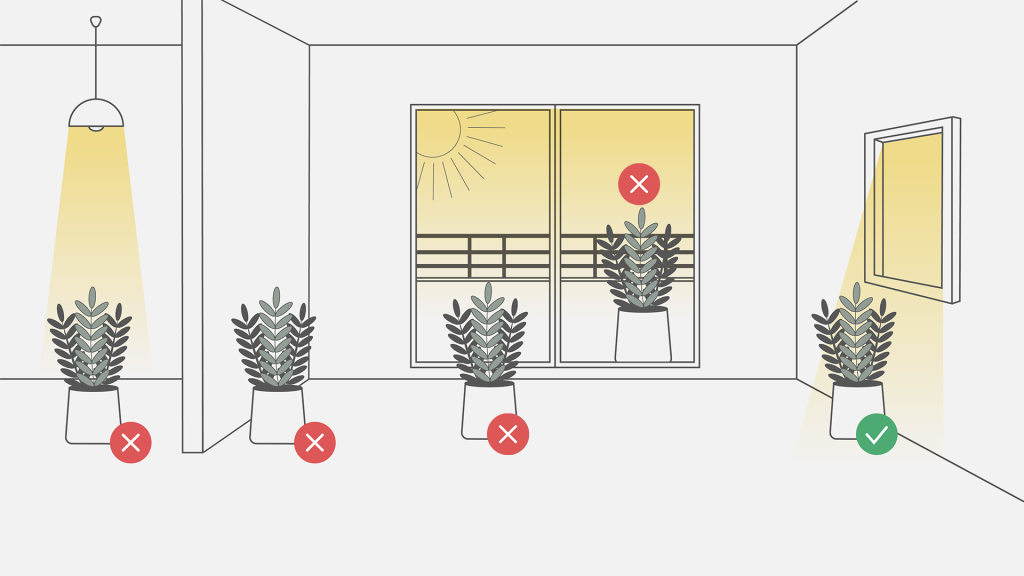

ペペロミアは、メキシコや南アメリカなどの暖かい地域が原産で、明るい日陰を好みます。

直射日光は避けてカーテン越しの明るい場所で管理しましょう。

耐陰性はありますが耐寒性がないため、冬場は室内の温度は8〜10℃以上に保つよう気をつけます。

水やりの頻度

| 頻度 | タイミング | |

|---|---|---|

| 春夏 | 週に2~3回 | 土の表面が乾いたら |

| 秋冬 | 月に2~3回 | 土が乾いてさらに4~5日置いてから |

ペペロミアは多肉質の植物で、葉に水分を蓄えるため乾燥に強い特徴があります。

そのため、水のあげすぎは根腐れの原因になるので注意が必要です。

水やりのタイミングで葉水を行うと、葉にツヤがでて瑞々しさを保つようになるため、積極的に行ってください。

肥料のあげ方

ペペロミアに肥料をあげるタイミングは、生育期期である5〜10月に与え、冬の休眠期には控えましょう。

2ヶ月に1度のペースで緩効性肥料を与え、2週間に1度を目安に水で薄めた液体肥料を与えるのが効果的です。

病害虫・害虫対策

ペペロミアの健康状態を日ごろから観察し、葉や茎をチェックしておくことで、害虫発生の早期発見につながります。

害虫の発生を防ぐために、土や管理方法に注意しましょう。

- こまめに葉水を行う

- 風通しの良い場所に置く

- 受け皿に水を溜めたままにしない

害虫ごとにペペロミアに現れる症状と発生した場合の対処法は次の通りです。

カイガラムシ

- 特に春〜秋に多く発生する

- 触ると葉がべたつく

カイガラムシは貝殻を覆ったような姿をしており、発見した場合は手や柔らかいブラシでこそぎ落とし、苗が枯れることを防ぎます。

被害が広がっている場合は、その葉を剪定し袋に入れ、しっかりと縛って処分してください。

アブラムシ

- 葉がベタベタする

- 葉の縮れ、新芽の変形

アブラムシは2〜4mmほどのサイズなので目視で確認できますが、短期間で増えることがあるため早期対処が重要です。

手やブラシを使って払い落とし、被害が大きい場合は葉を剪定します。

ハダニ

- 白い斑点や傷

- 葉焼けしていないのに葉が白っぽくなる

風通しが悪く蒸れやすい場所は、ハダニが発生しやすい原因になります。

こまめに葉水を行い、風通しの良い場所で適度な湿度を保つことが、ハダニの予防に効果的です。

アザミウマ

- 葉に窪みや食べた痕跡が残る

- 葉の色が褪せる

アザミウマは黒色で非常に小さく、葉の裏に潜むことが多いため、発見が難しい害虫です。

乾燥を好むので、葉の裏側まで葉水を行い湿度を保つことで予防できます。

発見した場合は柔らかいブラシで払い落とすか、専用の薬剤で駆除しましょう。

葉っぱが伸びすぎた時はどうする?

ペペロミアの葉や茎が伸びすぎた場合は、清潔なハサミを使って形を整えましょう。

節のすぐ下で剪定することで新しい芽が出やすくなります。

葉っぱがちぢんでしまう原因は?

ペペロミアの葉がちぢむ原因は、以下の通りです。

- 湿度の落差による乾燥

- 葉や花の増加

- 剪定不足

ペペロミアは、湿度不足により乾燥して葉が縮むことが多く、適度な湿度を保つことで改善できます。

また、伸びた葉や花が増えることにより栄養が全体に行き渡らないことや、アザミウマなどの害虫被害により葉が縮むことがあります。

茎を1本にしぼり、不要な葉を取り除いて風通しを良くし、害虫を寄せ付けない工夫が必要です。

ペペロミアの栽培環境

| 春~夏、秋 | 直射日光の当たらない明るい日陰に置く |

| 冬 | 室内に取り込み10℃以上に室温を保つ |

ペペロミアは耐暑性に優れていますが、耐寒性が弱いため、冬場の気温は8〜10℃を下回らないようにしましょう。

室内の明るい日陰で管理し、エアコンの風が直接当たらない場所に置いてください。

水の与えすぎは枯れる原因となるため、乾燥気味で育てるのがポイントです。

置き場所と日当たり

ペペロミアは明るい日陰を好むため、レースカーテン越しの窓際など、柔らかな日差しが入る場所に置きましょう。

直射日光が当たる場所は避けてください。

ペペロミアは屋外でも育てられる?

ペペロミアは屋外でも育てられますが、直射日光が当たらない場所に置き、冬場は寒さに備えて室内に取り込みましょう。

耐寒性が弱いので地植えではなく、移動しやすい鉢植えで管理してください。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

ペペロミアは暑さに強い一方で寒さには弱い植物なため、冬場は10℃以上を保った室内で管理しましょう。

暖房を使用するリビングなどでは、エアコンの風が直接あたらない場所に置き、葉の乾燥を防いでください。

用土

ペペロミアは水はけの良い土を好みます。

- 赤玉(小粒):6

- 腐葉土:2

- バーミキュライト:1

- パーライト:1

上記の割合で配合した水はけの良い用土を用意するか、市販の多肉植物用の土を使うのもおすすめです。

ペペロミアの種まき

ペペロミアは気温が暖かく安定している時期に種をまき、適切な温度と湿度が保てば2〜3週間で発芽します。

種まきにおすすめの時期は春~秋

種まきは、生育が活発な5〜8月に行うと発芽しやすくなります。

熱帯地域原産のペペロミアは20〜27℃が発芽適温なので、種まきも暖かい季節が最適です。

種まきのやり方

- 鉢と用土を用意する

- 種を撒く

- 発芽まで乾燥させない

① 鉢と用土を用意する

鉢底石を敷き、赤玉小粒6割、腐葉土2割、バーミキュライト1割、パーライト1割の割合で混ぜた水はけの良い用土を用意します。

② 種を撒く

土の表面から約1〜2cmの深さに埋めて、軽く土をかぶせます。

③ 発芽まで乾燥させない

種を蒔いたら、毎日霧吹きで水をたっぷり与えます。

鉢底から水が流れるまで与えたら、受け皿の水は必ず捨ててください。

明るい日陰で育てることで2〜4週間で発芽します。

ペペロミアを種から育てると大変?

ペペロミアは、挿し木や葉挿しの成功率は70〜90%に対して、種からの発芽率は76%と、やや難易度が高いです。

種の流通量も少ないため、挿し木や株分け、葉挿しで増やす方が手軽でしょう。

ペペロミアの開花時期

ペペロミアの開花時期は4〜10月に開花します。

開花時期は春~秋

ペペロミアの花の開花時期は4〜10月です。

開花期間は約1〜2ヶ月ほどですが、花が小さいため開花に気がつかないこともあります。

葉色と似た緑や黄、白色や茶色の穂状の花序が咲くのが特徴です。

ペペロミアの花が咲かない原因は?

ペペロミアの花が咲かない原因は、温度と湿度の急な変化によるストレスが加わったり、栄養不足や水の与えすぎによる負担などがあげられます。

対策としては10℃以上の温度管理をし、土が乾いたら水を与えましょう。

開花時期には1週間に1度、液体肥料を与え、花を咲かせる活力を高めます。

ペペロミアの増やし方

ペペロミアは観葉植物の中でも増やしやすい品種で「株分け」「挿し芽」「水差し」「葉挿し」などで簡単に増やすことができます。

伸びてデザインが崩れた茎を節でカットした際は、土に植える向きを間違えると発芽しないため、上下の向きに注意しましょう。

品種によっては、1週間から1ヶ月ほどで発根します。

剪定・株分けの時期はいつがいい?

ペペロミアの剪定や株分けは、生育期の5〜10月が最適です。

新芽が出るなど成長が活発なため、回復も早く、剪定や株分けに適した時期と言えます。

株分けのやり方

- 株を分ける

- 水はけの良い土に植える

- 水を与える

- 風通しの良いところで管理する

① 株を分ける

ペペロミアの根は細いため、根を傷つけないよう注意しながら鉢から取り出します。

1株に2〜3個の芽や茎がつくように調節し、清潔なハサミでカットしましょう。

② 水はけの良い土に植える

余分な土を落としたら、それぞれ水はけの良い土に植え替えます。

③ 水を与える

植え付け後は、たっぷりと水を与えてください。

④ 風通しの良いところで管理する

直射日光が当たらない、カーテン越しの明るく風通しの良い場所に置いて管理してください。

挿し芽のやり方

- 伸びた箇所を剪定する

- 水はけの良い土に植える

- 水を与える

- 変色がないか管理する

① 伸びた箇所を剪定する

清潔なハサミで節を含む3〜5cmを目安に、間延びした部分を剪定します。

その際に2〜3枚の葉を残し、下部の余分な葉を取り除いてください。

② 水はけの良い土に植える

剪定したペペロミアの茎を、育成用の容器に水はけの良い土を空気を含むように入れて、挿しましょう。

③ 水を与える

植えつけ後はたっぷりと水を与え、その後は乾燥気味に管理します。

水の与えすぎは発根の妨げや、根腐れの原因になるため気をつけてください。

④ 変色がないか管理する

直射日光が当たらない、カーテン越しの明るく風通しの良い場所に置いて管理してください。

乾燥により葉が変色し、黄色くなることがあるため注意が必要です。

約1ヶ月で根が伸び、株が安定してくるでしょう。

水差しのやり方

- 伸びた箇所を剪定する

- 余分な葉を落とす

- 容器に入れる

- 水をこまめにかえる

① 伸びた箇所を剪定する

ペペロミアの伸びた茎を、節を含んだ3〜5cmを目安にカットします。

② 余分な葉を落とす

剪定した茎に葉が多い場合は、水分の蒸発を防ぐため、余分な葉を取り除きます。

また、葉が水に浸かる部分は、腐る原因になるためカットしましょう。

③ 容器に入れる

ペペロミアの剪定した茎を斜めにカットし、プラスチック容器や空き瓶に入れ、節が水に浸かるように挿してください。

④ 水をこまめにかえる

2〜3日に1度は水を入れ替えて、発根まで管理します。

葉挿しのやり方

- 剪定した葉をさらにカットする

- 水苔を用意する

- 乾燥に気をつける

① 剪定した葉をさらにカットする

ペペロミアは葉からも発根するため、剪定して除いた葉や、傷がついた葉からも根が出るので捨てずに葉挿しを行います。

葉の根本を残し1/3になるようカットしてください。

② 水苔を用意する

水で戻して柔らかくした水苔を鉢に敷き、1/3にカットした葉の茎の部分を水苔に深めに挿します。

③ 乾燥に気をつける

葉挿しをしてから1ヶ月半〜2ヶ月で発根するので、水苔が乾燥しないように注意してください。

植え替え時期はいつがいい?

ペペロミアの植え替え時期は5〜10月の生育期に行うと回復が早く、株が安定します。

鉢が根でいっぱいになったり、土に水が染み込まなくなるなど、2〜3年に1度を目安に植え替えましょう。

ひと回り大きな鉢と新しい土を用意して植え替えてください。

鉢替えのやり方

- 株を引き出す

- 根を整理する

- 新しい鉢に植える

- 明るい日陰で管理する

① 株を引き出す

ペペロミアの株元に手を当て、鉢を倒すようにしながら、優しく株を引き出します。

② 根を整理する

ペペロミアの根は細いため、健康な根を傷つけないよう気をつけながら、古い根や傷がある根はカットして整理しましょう。

③ 新しい鉢に植える

今よりひとまわり大きな鉢に鉢底石を敷き、赤玉小粒6割、腐葉土2割、バーミキュライト1割、パーライト1割を配合した土、または多肉植物用や観葉植物用の土を入れて植え替えます。

④ 明るい日陰で管理する

ペペロミアは茎が上に伸びるため、鉢に対して深植えし、成長に合わせて追加で土を加えます。

直射日光が当たらない、カーテン越しの明るい場所で育ててください。