猩々丸の育て方

公開日 2025年10月09日

更新日 2025年10月09日

育てやすさ

初心者の方でも育てやすいのでおすすめです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

INDEX

目次

猩々丸の基本情報

| 植物名 | 猩々丸 |

| 学名 | Mammillaria spinosissima |

| 和名 | 猩々丸 |

| 英名 | Spiny Pincushion Cactus |

| 別名 | 錦丸 |

| 原産地 | メキシコ |

| 科名 | サボテン科 |

| 属名 | マミラリア属 |

| 開花時期 | 4~6月 |

猩々丸はメキシコ原産のマミラリア属のサボテンで、耐寒性と耐暑性に優れ、成長が活発なので初心者にも育てやすい品種です。

光沢のある赤い棘と短い白い棘が密集しているのが特徴的で、色の対比が美しく鑑賞価値を高めています。

環境が整えば、春から初夏にかけて頭頂部に鮮やかなピンクの花を咲かせるのも魅力です。

この花と棘の色から、全身が赤い毛で覆われている中国の伝説の生き物、猩々(しょうじょう)にちなんで名前が付けられました。

月別栽培カレンダー

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

| 品種 | 形状 | 棘の色 | 棘の特徴 | 花の色 | 育てやすさ |

|---|---|---|---|---|---|

| 猩々丸 | 球~円柱形 | 赤と白 | 密集 | ピンク | ◎ |

| 白星 | 球形 | 白 | 綿毛状 | 白 | ◎ |

| 玉翁 | 球形 | 白 | 長毛 | 赤紫 | ◎ |

| 白鳥 | 球~円柱形 | 白 | 細い | ピンク | 〇 |

| 姫春星 | 小型球形 | 白 | 細長い | ピンク | 〇 |

猩々丸が属するマミラリア属は非常に種類が多く、400種以上ものバリエーションがあるといわれています。

その中でも猩々丸は、人気が高く流通量も多い代表的な品種です。

以下では、猩々丸以外に人気のある品種を紹介します。

白星

ふわふわの白い綿毛のような棘に全身が覆われる球形の小型種。

雪玉のような姿にピンクの花を咲かせる。

玉翁

白く長い棘が全体を覆う姿が、老人の白い髭のように見える。

成長すると頭頂部に赤紫色の花が咲く。

白鳥

細い白い棘が羽毛のように見える美しい球形種。

比較的丈夫で育てやすく、可憐なピンクの花を咲かせる。

姫春星

コロコロとした可愛らしい小さな群生株で、白く短い棘が特徴。

株全体を覆うようにピンク色の小花を咲かせる。

猩々丸の特徴

猩々丸は、密集した赤と白の棘が特徴的な品種です。

学名にある「spinosissima」は、ラテン語で「非常に棘が多い」という意味を持ちます。

日光に当たることで濃く発色し、日当たりが悪い環境では色が薄くなりやすいです。

球形の形から成長するにつれ円柱に伸び、球サボテンと柱サボテンの中間的なシルエットになります。

猩々丸はどんな花が咲く?

猩々丸は春先から初夏にかけて開花し、ピンク色の小さな花を咲かせます。

イボ(疣)から複数輪が同時に立ち上がり、王冠を乗せたように胴を囲んで咲くのが特徴です。

三角形の蕾からラッパ状に開いて一斉に咲きますが、開花している期間は短く数日でしぼんでしまいます。

直径1.5cm前後と小ぶりですが、開花期には次々と咲き続けるため、可憐な花を長く楽しむことができるでしょう。

猩々丸の花言葉

猩々丸の花言葉は「暖かい心」「内気な乙女」「秘めた熱」です。

猩々丸の育て方

猩々丸を健康に育てるための、水やりや肥料のタイミング、基本的な育て方を紹介します。

猩々丸は過湿に弱いので、水のやりすぎに注意しましょう。

水やりの頻度

| 生育期(春~秋) | 10日~2週間に1回 |

| 休眠期(冬) | 月1回程度 |

生育期は土が完全に乾いてから、鉢底から水が流れるまでたっぷりと与えましょう。

目安は10日~2週間に一度です。

水のやり過ぎは徒長や根腐れの原因になるので、過湿にならないよう土の乾きを必ず確認することが大切です。

生育が緩やかになる冬は月1回程度、ごく少量を与え水やりを極力控えます。

土が完全に乾いてから、さらに数週間待つくらいにしましょう。

肥料のあげ方

猩々丸は乾燥地帯の植物のため、肥料の使用は最小限で構いません。

生育期に少量の肥料を与えることで、花を咲かせやすくなります。

緩効性肥料を2か月に1回か、サボテンや多肉植物専用の液体肥料を10日~2週間に1回薄めて施肥します。

土が乾いた状態で与え、肥料焼けを防ぐために推奨倍率の2~3倍に薄めましょう。

病害虫・害虫対策

猩々丸は丈夫で育てやすい品種ですが、以下のような病害虫に注意しましょう。

根ジラミ

- 根に白い粉状のカビのようなものが付着する

- 成長が阻害され、株全体が元気を失う

- 土の中に白い小さな虫が見つかる

植え替え時に根を丁寧に確認し、被害があれば取り除いてください。

清潔な新しい土を使い、通気性の良い鉢で管理しましょう。

カイガラムシ

- 棘の根元などに虫が付着している

- 吸汁によって株が弱って変色する

- 排泄物によって、ベタつきやすす病を併発する

カイガラムシを見つけ次第、ピンセットやブラシで除去してください。

風通しの悪さが原因となるため、置き場所を見直しましょう。

茎腐れ

- 株の一部が黒ずんで軟らかくなる

- 感染部が水っぽくなり、場合によっては腐敗する

- 腐敗した部分から悪臭がする

感染部分を清潔なハサミなどで十分に切り取り、切り口はしっかり乾燥させてから殺菌剤を塗布してください。

再発防止のために風通しを良くし、多湿状態を避ける環境にしましょう。

白い棘をきれいに保つにはどうする?

- 棘の汚れは筆やブロワーで優しく払う

- 綿棒を使うときは力を入れず慎重に扱う

- 水やりは棘にかからないようにする

- 風通しがよく明るい場所に置く

- 夏は強すぎる直射日光を避ける

猩々丸の白い棘をきれいに保つためには、日常の手入れと環境管理が大切です。

棘に付着したほこりや汚れは、柔らかく先の細い筆や軽い風圧のブロワーで優しく払ってください。

綿棒を使って取る場合は、棘を傷める原因になるため、力を入れずに行いましょう。

過湿や水のかかりっぱなしは、白い棘の黄ばみやカビの原因になるため、水やりは土のみに行い、棘は濡らさないようにしてください。

置き場所は風通しがよく明るい場所が理想で、特に夏は強すぎる直射日光を避けると白さが保たれます。

猩々丸の栽培環境

猩々丸を健康に育てるための、基本的な栽培環境を解説します。

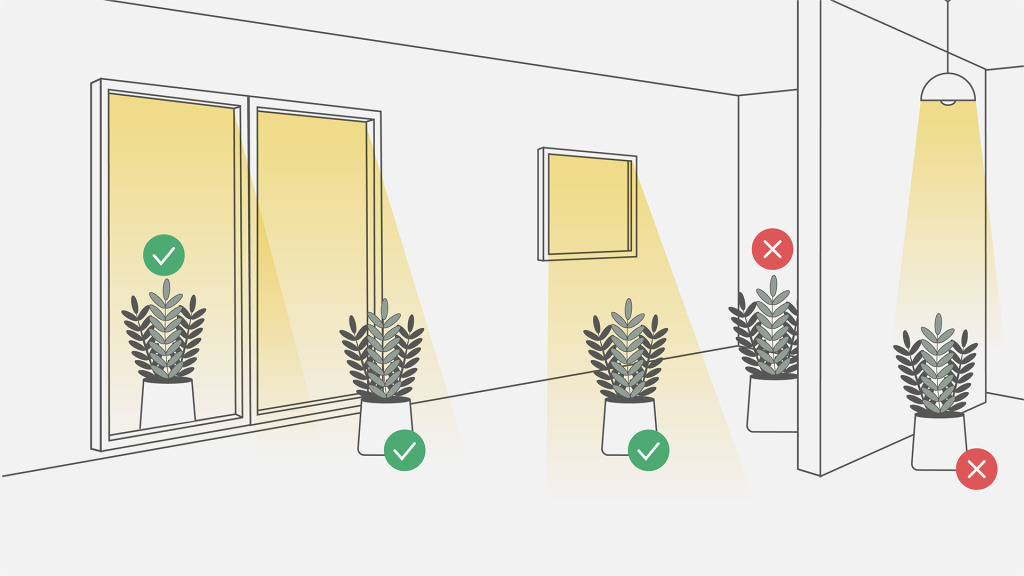

置き場所と日当たり

置き場所

猩々丸は風通しの良い場所を好みます。

湿気がこもりやすい場所や、換気の悪い室内は避けるようにしましょう。

特に梅雨時や冬場の室内管理では空気の流れを保つことが重要です。

屋外では、雨のかからない軒下やベランダなど、水はけが良く湿度があまり上がらない環境が適しています。

日当たり

猩々丸には十分な日光が必要です。

日当たりが良い場所に置くことで、棘の発色が良くなり美しさが保たれます。

理想は午前中に直射日光がしっかり当たる場所で、夏場は半日陰になるように調整すると安心です。

冬場はできるだけ陽が当たる窓辺などに移し、日光不足による徒長を防ぎましょう。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

| 栽培適温 | 20~30℃ |

| 耐寒温度 | 5℃以上 |

猩々丸の栽培適温は、20~30℃とされています。

耐暑性に優れ夏場の暑さにも強いですが、生育が鈍ることがあるため半日陰で風通しを良くして蒸れを防ぐようにしましょう。

耐寒性も高いですが、安全な越冬温度としては5℃以上が推奨されます。

0℃を下回る環境では凍傷や根腐れのリスクが高まるため、冬は室内に取り込み、日当たりの良い窓辺や温度の安定した場所で管理すると安全です。

用土

猩々丸に適した用土は、水はけと通気性の良いものが基本です。

根が常に湿っていると根腐れを起こしやすいため、保水性よりも排水性を重視してください。

自分で配合する場合は赤玉土を主に使い、パーライトや日向土を混ぜ、鉢底には軽石を敷いて排水性を高めましょう。

猩々丸の開花時期

猩々丸の開花しやすい時期と、咲かない場合の原因を解説します。

猩々丸の開花時期は4~6月

猩々丸の開花時期は、一般的に春から初夏にかけての4~6月頃です。

この時期は、冬の休眠期を終えて気温が上昇し、日照時間も十分で生育が最も活発になります。

花は3~5日間ほど咲き続け、開花期間中は繰り返し咲いて鑑賞を楽しめるでしょう。

猩々丸の花が咲かない原因は?

猩々丸が開花しない場合、次のような原因が考えられます。

- 休眠期の低温不足

- 日照不足

- 過度な水やりによる根腐れ

- 肥料不足

猩々丸の花芽は冬の間に一定期間の低温に当たることで発達するため、低温が不足すると花芽が十分に成長できず、春になっても花が咲きません。

冬季に5℃程度の寒さを経験させることが、猩々丸の開花には必要です。

猩々丸の増やし方

猩々丸の胴切りでの増やし方や植え替え手順を解説します。

猩々丸の増やし方は?

猩々丸を増やすには、主に「株分け」「胴切り」の2つの方法が多く行われます。

猩々丸は子株が出やすいため、その子株を切り離して独立させる株分けが一般的で、初心者でも比較的簡単に行えるでしょう。

胴切りは、株が徒長したり形が悪くなったときに、元気な上部を切り取って乾燥させた後に、挿し木のようにして増やす方法です。

株分けのやり方

- 子株を確認する

- 子株を丁寧に取り外す

- 切り口を乾かす

- 新しい鉢に植え付ける

- 水やりは約1週間後から与える

① 子株を確認する

猩々丸の根元や側面に小さな子株(脇芽)が出てきます。

直径2〜3cm以上が株分けに適したサイズなので、小さすぎる場合は成長するまで待ちましょう。

② 子株を丁寧に取り外す

手で取れそうな場合は、子株をやさしく手でひねって取り外します。

無理に引っ張らず、抵抗があれば消毒したナイフやカッターで根元から切り取ってください。

③ 切り口を乾かす

切り口を数日~1週間、風通しの良い日陰で乾燥させます。

雑菌の侵入やカビの発生を防ぐため、切り口が完全に乾いてから植え付けを行うことが大切です。

④ 新しい鉢に植え付ける

サボテン用の土を用意し、子株の大きさに合った新しい鉢に植え付けます。

根が出るスペースがあれば十分なので、深く埋めすぎないでください。

⑤ 水やりは2~3日経ってから与える

植え付け後は、2~3日経ってから少量ずつ水を与え始めましょう。

最初は霧吹きで土の表面を軽く湿らせる程度にしてください。

その後1週間ほど様子を見て、子株が土にしっかりと馴染んだら通常の水やり方法で管理します。

胴切りのやり方

- 道具を準備して消毒する

- 切る位置を確認する

- 胴切りをして切り口を乾かす

- 発根を待つ

- 発根したら植え付ける

① 道具を準備して消毒する

清潔なナイフやカッターを用意して刃を消毒しておきます。

カットのたびに消毒して清潔を保つことが重要です。

② 切る位置を確認する

腐っている部分があれば、そこからやや上の健康な部分を水平にカットします。

断面が真っ白で腐敗や変色がないところを目指してください。

③ 胴切りをして切り口を乾かす

猩々丸のような疣(いぼ)サボテンは、回しながら全周をそぎ落とすように切るときれいに仕上がります。

雑菌の繁殖を防ぐために切断面に殺菌剤をぬったら、切り口を上にして、直射日光を避けた風通しのよい場所で数日~1週間ほど乾かしてください。

④ 発根を待つ

発根が確認できるまでは水やりは控えめにし、十分に乾燥させてください。

発根し始めると切り口が徐々にふさがり、根が伸びる準備が整います。

⑤ 発根したら植え付ける

根がしっかり出たら、排水性の良いサボテン用土を入れた鉢に植えます。

根を広げるように置いて株が安定する程度に浅く植えてください。

植え付け直後はまだ水を与えず、2~3日ほど乾かしてから軽く水やりを開始します。

その後、徐々に通常の管理に移行していきましょう。

植え替え時期はいつがいい?

猩々丸の植え替え時期は、3~5月の春の生育期が最適です。

この時期は気温が上がり始め根の成長が活発になり、植え替えによる株のダメージを最小限に抑えられます。

植え替えに適さないのは、冬の休眠期や夏の最も暑い7〜8月です。

ダメージや回復の遅れにつながるので避けましょう。

鉢替えのやり方

- 鉢や用土、道具を用意する

- 株を鉢から外す

- 古い土と傷んだ根を取り除いて乾かす

- 新しい鉢に植える

- 明るく風通しの良い場所で管理する

① 鉢や用土、道具を用意する

一回り大きめの新しい鉢、水はけの良いサボテン用土、手袋を用意します。

作業前に数日間水やりを控え、土を乾かし気味にしておきましょう。

② 株を鉢から外す

怪我の防止のため手袋を着けて作業しましょう。

鉢の側面を軽く叩きながら猩々丸の株をゆっくりと引き抜きます。

③ 古い土と傷んだ根を取り除いて乾かす

根の周りの古い土を軽く落とし、黒く傷んだ根や極端に長い根は清潔なハサミで切ります。

風通しの良い日陰で1~2日ほど根を乾かします。

④ 新しい鉢に植える

新しい鉢の底に防虫ネットを敷き、水はけを良くするために鉢底石や軽石を適量入れてください。

サボテン用土を適量入れてから猩々丸の株を鉢の中央に置き、周りを用土で埋めていきます。

植え付け後はすぐに水やりはせず、1週間程度は土を乾かしましょう。

⑤ 明るく風通しの良い場所で管理する

植え付け後の鉢は直射日光を避け、明るく風通しの良い場所に置きます。

最初の水やりは鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと与えてください。

その後は通常の水やり(土が完全に乾いてから)に戻します。