パキポディウムの育て方

公開日 2025年11月04日

更新日 2025年12月17日

育てやすさ

育て方の難易度は普通レベルです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

パキポディウムの基本情報

| 植物名 | パキポディウム |

| 学名 | Pachypodium |

| 原産地 | 南アフリカ、マダガスカル |

| 科名 | キョウチクトウ科 |

| 属名 | パキポディウム属 |

| 開花時期 | 4~5月 |

パキポディウムは南アフリカやマダガスカルを原産地とする植物です。

根元が大きく膨らむ塊根植物の一種で、ぷっくりとした塊根部が最大の特徴となっています。

暑さや乾燥に強い比較的育てやすい品種ですが、寒さや湿気には弱いので、冬場の栽培には十分注意しましょう。

月別栽培カレンダー

種まき

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

パキポディウムは主なものだけでも20品種以上あり、それぞれ違った特徴を持っています。

見た目が大きく違うものもありますが、基本的な育て方は変わりません。

ここからは代表的な品種を3つピックアップし紹介していきます。

| 品種名 | 葉の形状 | 葉の色 | 幹の形状 | 幹のトゲ | 育てやすさ |

|---|---|---|---|---|---|

| パキポディウム グラキリス | 細長い | 緑 | 根元が膨らむ | 無 | 中 |

| パキポディウム デンシフローラム | 楕円形 | 濃緑 | 全体的に太い | 有 | 中 |

| パキポディウム ラメリー | 細長い | 緑 | 棍棒状 | 有 | 中 |

パキポディウム グラキリス

パキポディウム グラキリスはパキポディウム属を代表する品種のひとつです。

ぷっくりと膨らむ根元部分が大きな特徴となっています。

丸みのある可愛らしいフォルムが印象的な、非常に人気の高い品種です。

パキポディウム デンシフローラム

パキポディウム デンシフローラムもパキポディウム属の代表的品種です。

ずんぐりとした幹全体に細かいトゲが生えた独特な見た目をしています。

他のパキポディウム属よりも比較的育てやすい、塊根植物を初めて育てるひとにもおすすめの品種です。

パキポディウム ラメリー

パキポディウム ラメリーもデンシフローラム同様、太い幹にトゲが生える品種です。

こちらの方が細長い形状で棍棒のような見た目をしています。

トロピカルな雰囲気漂うルックスで人気を集めている品種です。

パキポディウムの葉っぱの特徴

パキポディウムは幹の先端から複数の葉を生やします。

品種によって形状や色に違いがありますが、楕円形に近い緑色の葉を生やすものがほとんどです。

パキポディウム属の特徴は葉よりも根元などに大きく現れます。

育てる品種を選ぶ際は、根元から幹にかけてのフォルムを見るとよいでしょう。

パキポディウムはどんな花が咲く?

パキポディウムは春頃に黄色い花を咲かせます。

長く伸びた茎に小さな花をつけた姿はとても可憐で、普段とは違った可愛らしい印象を与えてくれるでしょう。

なかにはパキポディウム ラメリーのように白い花を咲かせる品種もあります。

パキポディウムの花言葉

パキポディウムの花言葉は「永遠の愛」と「愛嬌」です。

パキポディウムの育て方

パキポディウムは乾燥への耐性が高く、頻繁な水やりを必要としない植物です。

水を与えすぎるとストレスになったり、根腐れに繋がってしまうこともあります。

水やりの頻度や水の量には細心の注意を払ってください。

水やりの頻度

| 季節 | タイミング | 水の量 |

|---|---|---|

| 春~秋 | 土全体が乾いたら | たっぷり |

| 冬 | 1ヵ月に1回程度 | たっぷり |

| 湿気が高い日・休眠期 | 水は与えない | - |

パキポディウムは春から秋に生育期を迎えるので、この時期は土全体が乾いたらたっぷり水をあげ、受け皿に溜まった水はすぐに捨ててください。

ただし、湿気が高まる時期は水やりを控えましょう。

天気予報をチェックし、しばらく雨が続く場合は水を与えないでください。

気温が下がり始めたら水やりの頻度を減らしていき、冬場は1ヵ月に1回程度にしましょう。

休眠期は水やりをしない

葉が完全に落ち切ったら休眠期に入ったサインです。

それ以降は水やりをせず、新しい葉が芽吹き出したら水を与えてください。

肥料のあげ方

パキポディウムに肥料を与える場合は生育期の5~10月頃にあげましょう。

緩効性の化成肥料か、薄めに希釈した液肥を与えるのがおすすめです。

気温が下がりだすと成長が緩やかになるため、冬場は肥料を与えないでください。

適切に肥料を使うことで、パキポディウムの根元や幹を太らせることができます。

病害虫・害虫対策

日当たりや風通しが悪いとパキポディウムに虫がつく場合があります。

見つけた際はすぐに駆除し、置き場所の変更を検討してください。

また、適度に葉水を与えて清潔な環境を整えれば、虫の発生をある程度防ぐこともできます。

ハダニ

- 葉の裏などに付着する害虫

- 成長の阻害や葉が痛む原因となる

パキポディウムにつく代表的な害虫がハダニです。

葉の裏などに付着して植物の汁を吸い、成長の阻害や葉の傷みを引き起こします。

見つけた際は水で全体を洗い流す、もしくは殺虫剤などを使って駆除しましょう。

傷んだ葉を見つけた場合は清潔なハサミですぐに剪定してください。

ジノテフランという殺虫成分が入った肥料を使うと、発生をある程度予防できます。

カイガラムシ

- 葉や幹に付着する害虫

- 成長の阻害や病気の原因となる

ハダニとあわせて注意したいのがカイガラムシです。

こちらも植物に付着して汁を吸い、成長を大きく阻害します。

貝殻をかぶったような成虫には薬が効きづらいため、柔らかなブラシなどで直接除去してください。

また、カイガラムシの排泄物を放置するとすす病の原因になります。

葉のベタつきを見つけた場合は清潔な布巾ですぐに拭き取ってください。

他の害虫よりも駆除しにくいため、心配な方は防虫剤の使用を検討しましょう。

パキポディウムの太らせ方

- 日にしっかり当てる

- 水と肥料を適度に与える

- 風通しのよい場所に置く

パキポディウムを太らせたい場合は、日光・水・肥料・風通しに気を配ってください。

良好な栽培環境を整えることで、ぷっくりとしたフォルムに成長してくれます。

また、昼と夜の寒暖差が大きくなる秋頃は外気にできるだけ長くさらしましょう。

休眠期が始まるまで外に置き続けると、成長が促されます。

ただ、湿気が多すぎるとストレスになるため、雨が続くタイミングは屋内に入れてください。

パキポディウムの栽培環境

パキポディウムは比較的丈夫な植物ですが、湿気に弱いため注意が必要です。

また、耐陰性がそれほど高くないため、日光に当たる時間が少ないと弱ってしまいます。

条件にあった置き場所を選定し、良好な栽培環境を整えましょう。

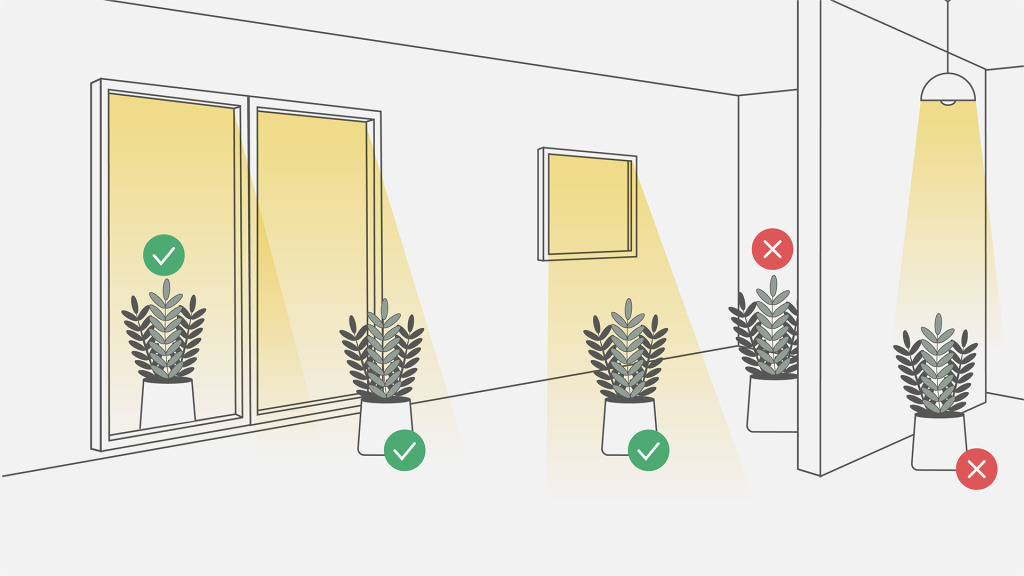

置き場所と日当たり

- 日当たりと風通しのよい場所に置く

- 休眠期に入るまでは屋外へ

パキポディウムは日当たりと風通しのよい場所に置きましょう。

気温が上がる4月以降はベランダなどで育てて、長時間日を浴びせてください。

真夏は直射日光で葉焼けする場合があるので、気になる方はレースカーテン越しに光が当たる場所などへ移しましょう。

冬になり葉が完全に落ちたら室内の明るい場所に置いてください。

過度な乾燥を防ぐため、エアコンの風が直接当たる場所は避けましょう。

最低気温が5℃を下回らない地域であれば、年間を通して外で育てることも可能です。

育成ライトの効果的な使い方

パキポディウムが休眠期に入った際は室内で育てることがほとんどです。

その際に植物用の育成ライトを当ててあげると越冬の大きな手助けとなります。

ですが、育成ライトはあくまでも補助的な道具です。

基本的には日光に当てることを心掛け、悪天候が続いた際のサポートとして使いましょう。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

パキポディウムは5℃程度の寒さまで耐えられます。

このラインを下回ると枯れる可能性もあるので、できれば10℃以上をキープしてあげましょう。

パキポディウムは20~30℃程度が栽培適温といわれています。

品種により若干の差はありますが、温暖な環境で育てればすくすくと成長してくれるでしょう。

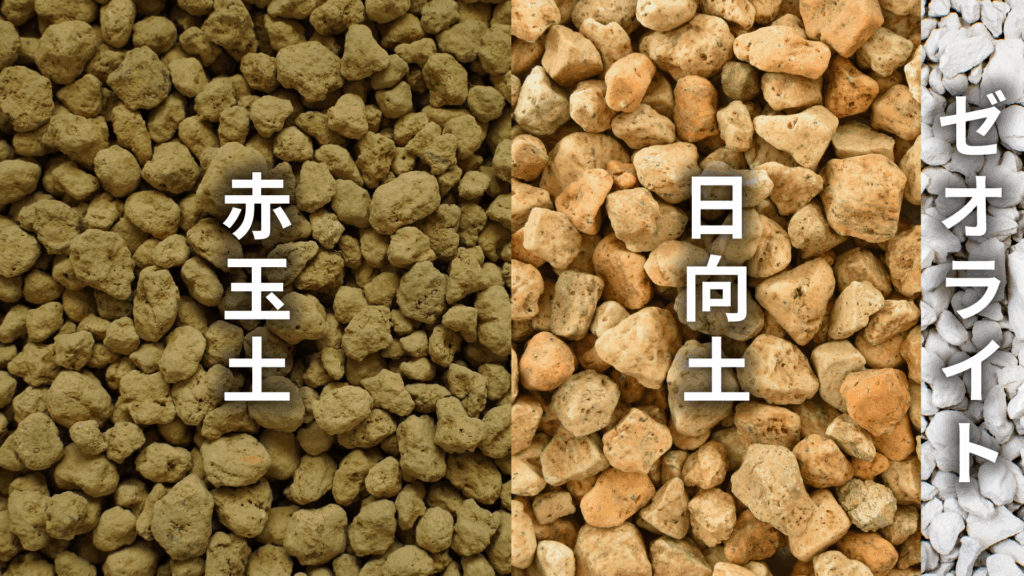

用土

パキポディウムを育てる際は水はけのよい乾きやすい土を使いましょう。

基本的には市販の多肉植物用の土を使用すれば問題ありません。

自身で配合する場合は以下の割合を参考にしてください。

おすすめの配合

- 赤玉土:5

- 日向土:4

- ゼオライト:1

パキポディウムの種まき(実生)

パキポディウムは種まき(実生)で増やすことができます。

自身で種を採取することは困難なので、ネット通販などでの購入がおすすめです。

パキポディウムは成長が遅いため、部屋の景観をすぐに整えたい場合は苗での購入を検討しましょう。

パキポディウムの種まき(実生)に適した時期

パキポディウムの種をまくのは5~7月頃がおすすめです。

生育期に入るタイミングで種まきをすることで、成長期間を長く確保できます。

極端な暑さは発芽の妨げになる場合もあるため、5~6月頃にすませてしまうのがベストです。

パキポディウムの種まき(実生)のやり方

- 種を消毒する

- 土をセットしたポットに種を植える

- 腰水管理で様子を見る

① 種を消毒する

カビのリスクを低減するため消毒液に浸します。

使用する液の用法・用量をチェックし、希釈したものに12時間ほど浸けましょう。

植物活力剤をあわせて使うと発芽の成功率が高まります。

② 土をセットしたポットに種を植える

ポットなどに種まき用の土をセットします。

土に熱湯をかけて消毒し、カビの発生を予防しましょう。

種は細長くなっている方から根が出るため、そちらを下にして植えます。

覆土はせずに置くだけで構いません。

複数の種を植える場合は2cmほど間隔を空けましょう。

③ 腰水管理で様子を見る

水を張ったトレーなどにポットを置く腰水管理で様子を見ます。

風通しがよく、直射日光が当たらない明るい日陰に置きましょう。

発芽後も腰水管理を続け、半年ほど経ったら通常通りの環境で育ててください。

実生パキポディウムを速く育てるコツは?

- 育成ライトやサーキュレーターを使う

- 気温20~30℃程度をキープする

- 本葉が出たら薄めの肥料を与える

実生のパキポディウムを速く育てるコツは安定した栽培環境をキープすることです。

室内で育成ライトとサーキュレーターを使い、天候に左右されない環境を整えましょう。

栽培適温の20~30℃程度を保って成長を促進してください。

腰水管理で使用する水は定期的に交換し、清潔な水を与えましょう。

ある程度成長して本葉が出てきたら薄めの肥料をあげて、成長をサポートしてください。

パキポディウムの開花時期

パキポディウムは春頃に花をつけることがあります。

開花条件ははっきりしていませんが、比較的花をつけやすい植物です。

パキポディウムの開花時期は4〜5月頃

パキポディウムは4~5月頃にかけて開花することがあります。

品種ごとに若干の差はありますが、休眠期明けの春頃に咲くものがほとんどです。

花茎をにょきにょきと伸ばし、そこに小さな黄色い花を咲かせます。

パキポディウムの花が咲かない原因は?

パキポディウムは休眠期にうまく入らないと開花しづらくなります。

葉が完全に落ち切ったら休眠期に入ったサインなので、それまではできるだけ屋外で育てましょう。

また、水・日光・風通しなど、栽培環境を良好に整えておくことも重要です。

パキポディウムの成長には日光が強く影響するため、日当たりには特に注意しましょう。

パキポディウムの増やし方

パキポディウムは挿し木で増やすことができます。

複数の幹が出た際はある程度成長したものをカットし、挿し木への利用を検討してみましょう。

ただ、切り口から親株が腐ってしまうこともあるため注意が必要です。

心配な方は種まきでパキポディウムを増やしましょう。

挿し木の時期はいつがいい?

挿し木は成長期間を確保するため、生育期の5~7月頃に行いましょう。

ただ、湿気が高いタイミングで行うと切り口の腐敗を促進してしまう可能性があります。

天候が安定している5月頃にすませてしまうのがおすすめです。

挿し木のやり方

- 15cmほど伸びた幹をカットする

- 土をセットした鉢に植える

- 明るい日陰で水を与えながら管理

① 15cmほど伸びた幹をカットする

パキポディウムの幹を15cmほどの長さでカットしましょう。

葉は3枚程度残し、他はすべて剪定してください。

② 土をセットした鉢に植える

鉢に挿し木用の土をセットします。

全体を湿らせてからくぼみを作り、そこにカットした幹を植えましょう。

③ 明るい日陰で水を与えながら管理

明るい日陰に置き、土が乾き切らないよう水を与えてください。

3週間ほど経つと新しい葉が芽吹き始めます。

しっかり根付いたら通常通りの環境に移しましょう。

植え替え時期はいつがいい?

パキポディウムの植え替えは5~7月頃に行いましょう。

生育期の早い段階に実施することで、成長期間を長く確保できます。

暑い時期の植え替えは植物の負担になるため、天候が安定している5月頃に行うのがおすすめです。

鉢替えのやり方

パキポディウムは2~3年に1度くらいの周期で鉢替えをしてください。

成長がそれほど早くないため頻繁な鉢替えは不要ですが、放っておくと根詰まりを起こすこともあります。

土質の悪化に繋がる場合もあるため、鉢と土は定期的に替えてあげましょう。

- パキポディウムを鉢から取り出す

- 新しい鉢に鉢底ネットと鉢底石を設置し、土を1/3程度入れる

- パキポディウムを植え、土を足しながら固定する

- 水をたっぷり与え明るい日陰で管理する

① パキポディウムを鉢から取り出す

パキポディウムを鉢から取り出し、土を落としながら根をほぐしてください。

パキポディウムの根は少々もろいため、丁寧に扱いましょう。

傷んだ根があった場合は清潔なハサミでカットしてください。

② 新しい鉢に鉢底ネットと鉢底石を設置し、土を1/3程度入れる

鉢が大きすぎると土が乾きにくくなり、根腐れに繋がってしまいます。

それまで使用していた鉢よりも若干大きい程度のものを用意してください。

また、自身で土を配合する場合は事前に作業をすませておきましょう。

③ パキポディウムを植え、土を足しながら固定する

塊根植物は塊根部を埋めた方が成長するといわれていますが、埋まっていなくても大きな問題はありません。

パキポディウムの独特なフォルムを楽しみたい方は塊根部を地表に出して植えましょう。

④ 水をたっぷり与え明るい日陰で管理する

植え替えが終わったら水をたっぷり与え、風通しのよい明るい日陰に置いてください。

しばらく様子を見て問題ないようであれば、通常通りの環境に戻しましょう。

植え替え後の植物には大きなストレスがかかっています。

日当たり・水・肥料など、いつも以上に栽培環境に気を配ってください。