梅の育て方

公開日 2025年11月07日

更新日 2025年11月07日

育てやすさ

育て方の難易度は普通レベルです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

梅の基本情報

| 植物名 | 梅(ウメ) |

| 学名 | Prunus mume |

| 和名 | 梅 |

| 英名 | Japanese apricot |

| 別名 | 春告草 |

| 原産地 | 中国中南部 |

| 科名 | バラ科 |

| 属名 | アンズ属、サクラ属 |

| 開花時期 | 1~4月 ※品種や地域により差あり |

梅は寒さに強く丈夫で育てやすい植物で、白や紅の香り高い花が早春に咲き、春の訪れを告げてくれます。

観賞用として楽しめることに加え、果実を収穫して梅干しや梅酒などに活用できる実用面でも優れているのが特徴です。

適切な環境で管理すれば、家庭でも毎年美しい花や豊かな実りを楽しめます。

月別栽培カレンダー

剪定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

梅は、観賞用の「花梅(はなうめ)」と、食用として実を楽しむ「実梅(みうめ)」に大別されます。

- 花梅:花の色・形・香りを楽しむための品種で、庭木や盆栽によく用いられる。

- 実梅:果実を収穫し、梅干し・梅酒・シロップなどに利用できる品種。

梅の品種は300種類以上あり、園芸品種として有名なのは「南高(なんこう)」や「白加賀(しらかが」などです。

| 品種 | 育てやすさ | レア度 | 実梅/花梅 | 花の色 | 花形 | 大きさ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 鹿児島紅 | 普通 | ★★★★☆ | 花梅 | 濃い紅色 | 八重咲き | 中輪 |

| 緋の司 | 初心者向け | ★★☆☆☆ | 花梅 | 緋紅色 | 一重咲き | 中輪 |

| 紅映 | やや難しい | ★★☆☆☆ | 実梅 | 淡紅色 | 一重咲き | 大輪 |

| 南高 | やや慣れが必要 | ★☆☆☆☆ | 実梅 | 白~淡紅色 | 一重咲き | 中輪 |

| 白加賀 | やや難しい | ★☆☆☆☆ | 実梅 | 白色 | 一重咲き | 大輪 |

| 豊後 | やや難しい | ★★★☆☆ | 実梅 | 淡紅色 | 一重・八重咲き | 中輪 |

鹿児島紅(かごしまこう)

濃い紅色の花が多く咲く品種で、葉は細長く先端が尖っています。

香りは控えめですが、花つきが良いため観賞用として人気が高いです。

緋の司(ひのつかさ)

鮮やかな濃いピンク色の花を咲かせるしだれ梅の一種です。

枝はしなやかに垂れ下がり、花の滝のような景観が楽しめます。

比較的育てやすく、和風庭園のシンボルツリーとしても好まれています。

紅映(べにさし)

花はほんのり赤みがかったピンク色で、果皮が薄く紅色に染まることから名付けられました。

枝はやや広がり気味で力強い樹姿が特徴です。

甘酸っぱい香りがあり、梅干し加工用として人気があります。

南高(なんこう)

和歌山県生まれの高品質な梅で、樹は立ち性でまとまりがよく初心者でも育てやすいです。

熟した果実からは甘酸っぱい香りが漂います。

果肉は厚く柔らかいうえに、皮が薄いため梅干し用として有名です。

白加賀(しらかが)

関東地方で古くから親しまれている実梅の品種で、果実はやや硬めで傷みにくく、加工用として優れています。

枝が上にまっすぐ伸びる特徴があるため、狭いスペースでも栽培しやすく、家庭でも育てやすい点が魅力です。

花の香りは控えめで、観賞用に加えて実の利用を重視する人に向いています。

豊後(ぶんご)

梅とアンズの交雑種で、果実が非常に大きいのが特徴です。

枝は太めで重くなりやすく剪定が必要ですが、温暖な地域では育てやすい傾向があります。

香りは控えめでアンズに近い甘みが感じられるため、梅酒や甘露煮など加工向けです。

梅はどんな花が咲く?

梅の花は、丸みを帯びた花びらを持ち、白・淡いピンク・濃いピンク・赤など色合いが異なります。

花びらは5枚の一重咲きが基本ですが、八重咲きの品種もあり、花の形や香りも品種によってさまざまです。

花期は1~4月までと幅広く、早咲き品種は寒い冬の時期から咲き始め、遅咲き品種は春の暖かさが増す頃に見頃を迎えます。

地域や品種によって開花時期が異なるため、長い期間にわたり梅の花を楽しめるでしょう。

梅の葉っぱの特徴

梅の葉は、一般的に長楕円形から卵型で、葉の縁には細かく不規則な鈍いギザギザがあり、葉先は尖っています。

葉の表面は緑や濃緑色、裏面は淡い緑色でどちらも微細な毛があることが多いです。

春に新芽が出てから夏にかけて青々と茂り、秋になると黄色く色づきます。

梅の花言葉

花言葉は「上品」「高潔」「忍耐」「忠実」です。

梅の花の最盛期が2月と寒さが厳しい季節のため、寒風が吹くなか凛と咲きほこる姿からつけられました。

梅の育て方

梅は比較的育てやすい果樹ですが、毎年美しい花と実を楽しむためには適切な管理が欠かせません。

水やりや肥料の与え方に気をつけ、過剰にならないよう調整することが健康な成長につながります。

水やりの頻度

土の表面が乾いたら、たっぷりと水を与えましょう。

特に夏場は乾燥しやすいため注意が必要です。

植え付けてから2年未満の若い木は、乾いたタイミングでしっかりと水やりを行います。

一方、2年以上経っている場合は、水やりはあまり必要ありませんが、夏に雨が少ないときは、乾燥に注意して必要に応じて水やりをしてください。

肥料のあげ方

梅にとって最も大切な肥料は、11月前後に与える元肥です。

この時期に肥料を与えると春に向けた栄養が木の中にしっかり蓄えられ、芽吹きや花、実の成長がスムーズに進みます。

実際に、プロの果樹農家でも「11月の元肥だけで1年間管理する」という方がいるほど、この施肥のタイミングは重要です。

実がならせたい場合の肥料のあげ方

実が全くならず枝葉ばかりが茂る場合は、肥料が多すぎる可能性があります。

花が咲かない、または実がつかないと感じたら、肥料の量や成分バランスを見直し、翌年の実つきを改善しましょう。

肥料に含まれる窒素・リン酸・カリのうち、花芽の形成にはリン酸が重要です。

よく使われる「8:8:8」のような均等な肥料は、窒素が強く効きすぎて花が咲きにくくなるため、リン酸を多く含む以下の配合の肥料を使用すると、花つきがよくなるでしょう。

- 窒素:6

- リン酸:20

- カリ:3

病害虫・害虫対策

梅は比較的育てやすいですが「コスカシバ」や「カイガラムシ」などの害虫が発生する場合があります。

コスカシバの幼虫は幹や枝の内部を食べてしまい、放置すると木が弱ってしまうため、早めの発見と対処が大切です。

コスカシバ

- 成虫は幹の割れ目などに産卵し、孵化した幼虫が幹や枝の内部を食い荒らす

- 被害箇所からはヤニ・木くず・ふんが出る

- 放置すると胴枯れ病の原因になり、木が衰弱・枯死する

ヤニや木くずが出ている箇所を重点的に素削りを実施し、幼虫を取り除きます。

必要に応じて、ガットキラー乳剤といった殺虫剤を使用してください。

被害が多い木は、休眠期(冬)に念入りにチェック・処理しましょう。

発生を防ぐには、日頃から幹のひび割れや老化部分を手入れすることも重要です。

オカボノアカアブラムシ

- 若い枝や新芽に群生して吸汁する

- 薄紫〜白っぽい体色で、白い粉に覆われている

- 春と秋に発生する

4〜5月の初期発生時に、しっかり防除するのが最も効果的です。

夏はイネ科やナス・トマトの根に移動し秋に再び戻ってくるので、群生が見られたらすぐに薬剤で駆除し、梅への再侵入を防ぎましょう。

有効な薬剤は、スミチオン乳剤やマラソン乳剤です。

再発が予想される9月頃にも再チェックと予防散布を行うと、年間の被害を抑えられます。

ムギワラギクオマルアブラムシ

- 葉の裏に寄生し、葉を内側に巻き込む

- 花芽の形成や果実の肥大に悪影響を及ぼす

- 春と秋に梅へ寄生し、夏は他植物に移動する

4〜5月の初期発生時に消毒を徹底することで対策できます。

使用する薬剤は、オカボノアカアブラムシと同様、スミチオン乳剤やマラソン乳剤が効果的です。

前年に発生が多かった場合は、休眠期に石灰硫黄合剤を散布するのがおすすめで、宿曜病の予防にもつながります。

さらに、秋(9月頃)の再侵入にも備えて予防的な散布をすると、年間を通じて被害を抑えることができます。

ウメシロカイガラムシ

- 小枝を枯らす

- 放置すると枝先が黒くなり病気を誘発する

発生は5月・7月・9月の年に3回あり、春・夏・秋にかけて幼虫が出現するので注意しましょう。

被害が軽い場合は、こすり落として捕殺するだけでも効果があります。

発生量が多い場合には、薬剤(例:アプロード水和剤)での防除が有効です。

タマカタカイガラムシ

- 幹や枝に寄生し、表面に赤く石化したような半球形の殻をつくる

- 寄生が進むと枝が枯死することがある

- 細い枝では特に被害が大きい

発生が少ない場合は、素削りで物理的に除去することで対応できます。

発生量が多く広範囲の場合には、休眠期にマシン油乳剤を散布することで予防・駆除が可能です。

マラソン乳剤も有効な薬剤で、発生初期の対応として使えます。

枝先や幹を定期的に観察し、赤い半球状の虫体を見つけたら、早めの処理をしてください。

うどんこ病

- 葉や茎、つぼみ、果実の表面に白い粉(カビの胞子)が付着する

- 発症すると光合成が阻害される

- 発生しやすいのは春(20〜25℃・湿度高め)と秋

湿度が高く風通しの悪い環境で発生しやすいため、剪定して通気を確保し、落ち葉や雑草を除去して発生源を断ちます。

必要に応じて、うどんこ病に適した農薬を使用し防除してください。

黒星病

- 雨が多い梅雨時期に発生しやすい

- 葉や果実に黒い斑点ができる

- 落ち葉の中で越冬する

黒星病の病原菌は土や空気中に存在し、雨の跳ね返りで広がった後、前年の落葉で越冬します。

落ち葉や剪定くずを小まめに取り除き、発生源を断ちましょう。

農薬を使う際は病原菌が抵抗性を持たないよう、同じ成分を使い続けず、有効成分をローテーションで使うのが効果的です。

農薬を購入する際は、パッケージだけでなく成分名を確認するようにしてください。

剪定

毎年安定して花や実を楽しむためには剪定が欠かせません。

枝が混み合っていると風通しや日当たりが悪くなり、病害虫の温床になります。

不要な枝を取り除いて樹形を整え、栄養を行き渡らせることが大切です。

- 大枝の剪定(ノコギリ使用)

- 徒長枝・立ち枝の除去(ノコギリ使用)

- 仕上げ剪定(剪定バサミ使用)

① 大枝の剪定(ノコギリ使用)

木全体の姿を少し離れた位置から観察しましょう。

成長の方向に逆らって伸びている枝や他の枝と重なっている大枝は、木の形を乱し、日当たりや風通しを悪くする原因になるので取り除きます。

5〜6年以上使われてきた太枝は、若く勢いのある枝に切り替えていくのがおすすめです。

② 徒長枝・立ち枝の除去(ノコギリ使用)

1年で急激に長く伸びた枝(徒長枝)は実をつけにくく、養分を無駄に消費するため、根元から切り取りましょう。

特に幹の上部から上向きに強く伸びた枝や交差して混み合う枝は、他の枝の成長を妨げるため、積極的に除去します。

③ 仕上げ剪定(剪定バサミ使用)

最後は剪定バサミを使って、細かい枝の調整です。

実をつけやすい短い枝(単果枝)を残すようにしてください。

長い枝を切り詰めすぎると、枝がかえって強く伸びるため先端を軽く整える程度にとどめましょう。

仕立て方

梅は、盆栽やシンボルツリーなど多様な仕立て方で楽しめる植物です。

盆栽仕立ては、小品から古木風の本格的なものまで幅広く楽しめ、冬から春にかけては室内で香りと花を観賞できます。

シンボルツリー仕立ては庭の主役として四季を通じて存在感を発揮し、春には開花、初夏には実りを楽しめるでしょう。

和風・洋風どちらの空間にも合う万能さも、梅の仕立ての魅力です。

盆栽仕立て

- 若木のうちに主幹を決め、数本の枝を左右バランスよく配置する

- 不要な枝は早めに剪定し、樹形を整える

- 枝先を切りながらコンパクトなサイズに抑える

剪定は落葉後に行い、芽吹き前までに済ませましょう。

花芽を切り落とさないよう、先端に付いた芽を残すように剪定します。

梅は根詰まりしやすいため、2〜3年ごとに植え替えを行うのが理想です。

シンボルツリー

- 中心となる幹を真っすぐに伸ばし、3本ほどの太い枝を外側に広げるように整える

- 地上50〜80cmあたりから枝分かれするよう剪定し、風通しと日当たりを確保する

- 毎年の剪定は、内側に伸びる枝や混み合った枝、徒長枝をカットする

梅の花芽は前年の枝につくため、剪定しすぎると花が減ることがあります。

特に、古くなった枝を新しい枝に入れ替える枝の更新は、徐々に行うのがポイントです。

日当たりが悪い場所では花つきが悪くなるため、できるだけ明るい場所に植えましょう。

庭への植え付け方

庭に植える際は、日当たりと水はけの良い場所を選びましょう。

梅は日光を好み、湿気の多い場所では根腐れを起こしやすいため、風通しの良い環境がおすすめです。

植え付けのポイント

- 南向きの場所を選ぶ

- 直径・深さともに約50cmの植え穴を掘る

- 堆肥や腐葉土を混ぜた土で植える

梅の栽培環境

梅は、日当たりと風通しの良い場所を好みますが、夏の強い西日は葉焼けの原因になるので注意が必要です。

耐寒性もありますが、若木や鉢植えは寒風や霜に弱いため対策をしてください。

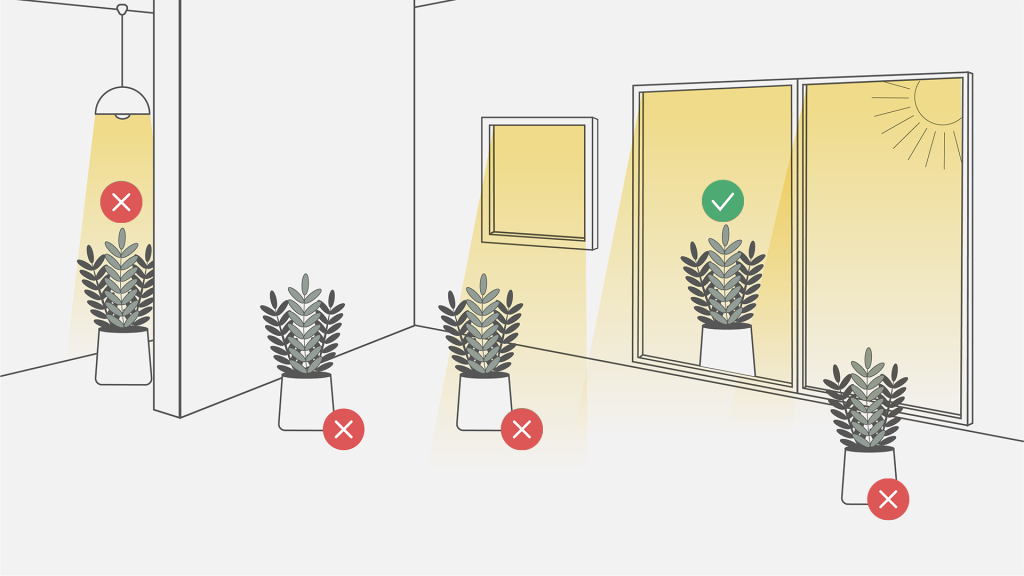

置き場所と日当たり

梅は日光不足だと花芽がつかず実もなりにくくなり、枝が徒長して弱々しくなります。

風通しの悪い場所ではカビや害虫が発生しやすくなるため注意しましょう。

南向きのベランダや庭先など、1日4時間以上直射日光が当たる場所がおすすめです。

梅雨時期は根腐れや病害を防ぐために軒下に移動して雨を避け、夏は西日や強い直射日光を避けて半日陰にすると葉焼けを防いでください。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

梅は比較的寒さに強い植物で−10℃程度まで耐えることができますが、若木や鉢植えの場合は寒風や霜に注意が必要です。

特に寒冷地や霜が厳しい地域では、冬季に寒冷紗や風よけ、根元のマルチングなどで保護すると安心でしょう。

開花時期に強い寒波が来ると蕾や花が傷むことがあるため、鉢植えの場合は軒下や室内に移動させるなどの工夫も必要です。

梅の土の配合比率(用土)

梅は通気性と水はけの良い有機質を含んだ用土が適しています。

鉢植え用

- 赤玉土:7

- 腐葉土:3

地植え用

- 掘り返した庭土:7

- 完熟堆肥もしくは腐葉土:3

粘土質など水はけが悪い場所では、川砂や軽石を混ぜて排水性を改善する工夫もおすすめです。

梅の開花時期

梅の花は桜よりも早く咲き始めるため、春の訪れをいち早く知らせてくれる存在です。

古くから「春告草」とも呼ばれ、寒い季節に彩りと香りを放ち、春への期待を膨らませてくれます。

開花時期は1月~4月

一般的に梅の開花時期は、1~4月頃です。

暖かい地域では1月中旬頃から咲き始め、寒さの厳しい地域では3月以降にずれ込むこともあります。

梅の花が咲かない原因は?

梅の花が咲かない主な原因は主に以下の5つです。

- 日照不足

- 年数(木の若さ、または老化)

- 栄養バランスの乱れ(肥料の偏り)

- 選定の時期・方法が不適切

- 隔年結果(豊作と不作の年が交互にくる)

日照不足

陰になりやすい場所や周囲の樹木に囲まれて日がほとんど当たらない場合は、光合成がうまく進まず、花芽を作るためのエネルギーが不足します。

可能であれば梅の植える場所を変えたり、周囲の枝や障害物を剪定したりして、しっかりと日光を確保しましょう。

午前から午後にかけて半日以上日が当たる場所がおすすめです。

年数(木の若さ、または老化)

若木は体力が十分でなく、花芽をつけるための栄養が不足しがちなため、園芸店で購入したばかりの木は2〜3年ほど花が咲かなくても心配ありません。

一方、庭に10年以上植えてある木で花が年々減っている場合、老化が進んでいる可能性があります。

その場合は、適切な剪定により新しい枝の成長を促すと回復も期待できるでしょう。

栄養バランスの乱れ(肥料の偏り)

窒素が多すぎると枝葉ばかりが伸びてしまい花付きが悪くなります。

肥料は、適切な時期に窒素・リン酸・カリウムのバランスが取れたものを与えることが重要です。

冬から春にかけてリン酸が多く含まれた肥料をあげると、花芽がよく育ち花が咲きやすくなるでしょう。

選定の時期・方法が不適切

梅は「旧枝咲き」と呼ばれ、前年に伸びた枝に花芽がつく植物です。

冬の剪定で枝先を切りすぎると花芽ごと切り落としてしまい、翌春に花が咲かない原因になります。

剪定の際は、前年の枝先に花芽があることを意識し、花芽を残すように実施するのが大切です。

隔年結果(豊作と不作の年が交互にくる)

梅は「隔年結果」と呼ばれる性質があり、1年おきに花や実が極端に増減する性質があります。

前年に多くの実をつけると木の栄養が消耗し、翌年は花が減ってしまうのが原因です。

木に十分な栄養を蓄えるために、摘果や摘蕾で実やつぼみの数を調整しましょう。

梅の収穫時期

梅は収穫時期を逃すと実が割れたり、傷みやすくなります。

収穫後はすぐに処理を行い、傷つけないよう丁寧に扱うことが品質を保つコツです。

収穫時期は6~7月頃

梅の実の収穫時期は、6〜7月頃が一般的です。

品種によって早生種は6月上旬、晩生種は7月中旬ごろに収穫されるなど、多少の差があります。

青くて硬い「青梅」は6月上旬頃に、熟して黄色くなる「完熟梅」は6~7月頃に収穫されることが多いです。

青梅は固くて酸味が強いため梅酒や梅シロップに、完熟梅は甘みが増し柔らかくなるため、梅干しやジャム作りに適しています。

梅の実がつかない原因は?

梅の実がつかない原因は主に4つあります。

- 冬の寒さ(低温要求量)の不足

- 極端な低温や霜害

- 剪定のミス

- 病害虫の被害

冬の寒さ(低温要求量)の不足

梅は、一定期間の寒さを経験しないと春に開花ができません。

寒さが不足すると花芽の形成が不十分になったり、開花が早まり実がつきにくくなったりします。

極端な低温や霜害

寒冷地や霜が降りる地域では注意が必要です。

開花期前後に寒風や霜にさらされると、蕾や花が傷んでしまい実がつかない場合があります。

剪定のミス

剪定は時期と方法を見極めるのが大切です。

梅は前年に伸びた枝に花が咲くため、剪定で花芽を切り落としてしまうと開花数が減り、実もつかなくなります。

病害虫の被害

気温が18℃を超える4〜5月頃からは、アブラムシやアメリカシロヒトリなどの害虫が活発になります。

予防としては、4〜5月中に殺虫剤や防除剤で消毒するのがおすすめです。

勢い良く伸びた徒長枝は病気にかかりやすいため、風通しをよくするためにも適宜剪定しましょう。

枯れた花びらが樹上に残っているとカビや害虫の温床になるため、こまめに花がらを取り除くことで病害虫の予防にもつながります。

梅を種から育てる

梅は種から育てることも可能です。

実から取り出した種をまいて発芽させるためには手間と時間がかかりますが、苗が成長していく過程を見守る楽しさがあります。

梅の種まきに適した時期は?

梅の種まきに適しているのは11〜12月頃です。

この時期にまいておくと、冬の寒さを経て春に自然と発芽しやすくなります。

6〜7月の種まきも可能ですが、実際に発芽するのは翌年の早春になるため、気長に管理が必要です。

梅を種から育てるやり方

- 種を用意する

- 種を洗って乾かす

- 殻を割る

- ポットに種をまく、またはキッチンペーパーで包む

- 発芽まで湿らせた状態を保つ

- 発芽したら日当たりのよい場所で育てる

① 種を用意する

梅から種を取り出します。

塩漬けや加熱処理されたものは発芽率が低くなるため、可能であれば未加工の梅の実から種を取り出すのがおすすめです。

② 種を洗って乾かす

果肉をきれいに取り除き、種を水洗いします。

1〜2日ほど陰干しして表面を乾燥させておきましょう。

③ 殻を割る

梅の種は非常に硬くそのままでは発芽しにくいため、種を割って中にある「梅仁(ばいにん)」を取り出します。

ハサミの裏やペンチなどを使って慎重に割りましょう。

強く力を入れすぎると梅仁が潰れてしまうので注意してください。

④ ポットに種をまく、またはキッチンペーパーで包む

発芽させる方法は2つあります。

- 土に植える:小さめのポットに培養土を入れ、梅仁を埋める

- キッチンペーパー:殻を割った梅仁の薄皮(茶色と白色)も剥がし、湿らせたキッチンペーパーで包んで常温管理する

どちらの方法でも発芽は可能なので、やりやすい方を選びましょう。

⑤ 発芽まで湿らせた状態を保つ

土に植えた場合は、日当たりのよい場所に置き、土が乾かないようにこまめに水やりを行いましょう。

発芽まではおよそ 45〜50日程度かかります。

キッチンペーパーに包んだ場合は、湿らせた状態をキープしつつ、風通しの良い常温の場所で管理してください。

梅の木は乾燥にある程度耐えられますが、種は乾燥に弱いため、発芽までは丁寧な水分管理が重要です。

⑥ 発芽したら日当たりのよい場所で育てる

発芽したら、風通しのよい場所で育てます。

まだ弱々しい苗なので、強風や直射日光には十分注意しながら管理してください。

梅の増やし方

種から育てる方法のほかに「挿し木」や「植え替え」で梅を増やせます。

特に鉢植えで育てている場合は、定期的な植え替えが欠かせません。

適切なタイミングで植え替えを行うことで、根の生育を促し、梅を健康な状態で長く育てることができるでしょう。

挿し木の時期はいつがいい?

挿し木に適した時期は年2回あります。

梅雨挿しは6〜7月で、湿度が高く発根しやすい時期です。

休眠挿しは2〜3月で、木が活動を休んでいるため管理がしやすいでしょう。

初心者には湿度管理がしやすい梅雨挿し(6〜7月)がおすすめです。

挿し木(梅雨挿し)のやり方

- その年に伸びた若い枝を10〜15cmほど切り取る

- 薬剤を塗布して、用土に挿す

- 根付くまで水やりをする

① その年に伸びた若い枝を10〜15cmほど切り取る

枝の先端を楔形にカットすると、水をより多く吸い上げるといわれています。

葉が多いと光合成によって水分が多く失われるため、葉は2〜3枚程度に減らし、1/2〜1/3程度の大きさに切りましょう。

② 薬剤を塗布して、用土に挿す

カットした切り口に活力剤(メネデール)を水で薄めたものを塗ります。

ルートン、オキシベロンといった発根促進剤を塗布すると、発根がより促進されるのでおすすめです。

その後、挿し木用の土に挿し込みましょう。

③ 根付くまで水やりをする

風通しの良い場所に置き、土が乾かないように継続して水やりします。

1ヶ月ほどで発根が始まり、成功すれば根付いて新芽が伸びてくるでしょう。

植え替え時期はいつがいい?

梅の植え替えに最適なのは、1~2月の休眠期です。

この時期は落葉して木が休眠状態にあるため、根の剪定や土の入れ替えによる負担が少なく、春の成長をスムーズに促すことができます。

逆に、生育期に植え替えを行うと木に大きなストレスがかかるため、避けるようにしましょう。

鉢植えの場合は、2〜3年に1回のペースで植え替えるのがおすすめです。

鉢替えのやり方

- 必要な道具を準備する

- 土を準備する(ブレンドする場合)

- 苗を取り出し土を落とす

- 苗を植える

- 水やりをする

① 必要な道具を準備する

梅の鉢替えをするときは、以下のものを用意しましょう。

- 梅の苗

- 現在のものより一回り大きい鉢(排水性のよいもの)

- 土

- 剪定バサミ

- じょうろ

- スコップ

① 土の準備をする(ブレンドする場合)

草花用の土を7~8割、赤玉石を3~2割、元肥を適量いれてでブレンドします。

② 苗を取り出し土を落とす

蕾がない場合は苗をポットから取り出したら、しっかりと古い土をふるい落とし、根だけの状態にしてください。

古い土を落とさずに植えると、周囲の新しい土との間に二層ができて根がうまくなじまず、発根が妨げられることがあります。

ふるい落とした古土は捨てるか、新しくブレンドした土とよく混ぜて使いましょう。

蕾がある場合は根がすでにしっかり張っているため、無理に土を落とさず周囲の土だけを軽く崩す程度に留めてください。

③ 苗を植える

接ぎ木テープが付いている場合は、必ず地上に出るように植え付けましょう。

土をしっかり落とした場合は鉢の中央に苗を置き、根の位置が鉢の縁より少し下になるように高さを調整しながら土を盛ります。

土をあまり落としていない場合は、鉢にあらかじめ山型に土を盛ってから苗を置くのがコツです。

鉢底は中央が窪んだ形状になっていることが多く、苗側もそれに合わせて底が丸く凹んでいる場合があります。

土を水平に敷いた状態で苗を置くと、鉢の中に空洞ができてしまい根が土に密着せず、乾燥や根傷みの原因になるので注意しましょう。

④ 水やりをする

植えつけ直後は、土と根を密着させるためにたっぷりと水を与えてください。

\かわいいお花がたくさん/