ヤツデの育て方

公開日 2025年09月09日

更新日 2025年10月31日

育てやすさ

初心者の方でも育てやすいのでおすすめです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

ヤツデの基本情報

| 植物名 | ヤツデ |

| 学名 | Fatsia japonica |

| 和名 | ヤツデ(八手、八つ手) |

| 英名 | Japanese aralia、Paperplantなど |

| 別名 | テングノハウチワ(天狗の羽団扇) |

| 原産地 | 日本(福島県以南・四国・九州・沖縄)、朝鮮半島南部 |

| 科名 | ウコギ科 |

| 属名 | ヤツデ属 |

| 開花時期 | 10~12月 |

ヤツデは、光沢のある濃い緑色が存在感を放つ、大きく広がる手のひら状の葉が特徴的な常緑低木です。

その姿が風を起こす天狗のうちわを思わせることから「天狗の羽団扇」という別名でも親しまれ、日本や朝鮮半島南部の暖かい地域に自生しています。

秋から初冬にかけて枝先に白い小花が集まった丸い花序を咲かせ、冬枯れの庭にやさしい彩りを添える存在です。

耐陰性があり丈夫で育てやすいため、和風の庭はもちろん、日陰の場所を活かしたシェードガーデンにもよくなじみます。

月別栽培カレンダー

種まき

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え付け

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

| 品種 | 葉の模様 | 斑の有無 | 葉の形状 | レア度 | 育てやすさ |

|---|---|---|---|---|---|

| ヤツデ(基本種) | なし | なし | 標準形 | 低い | 初心者向け |

| フクリンヤツデ | 白い縁取り | あり | 標準形 | 普通 | 中級者向け |

| キアミガタヤツデ | 黄色の網目模様 | あり | 標準形 | やや高い | 中~上級者向け |

| キンモンヤツデ | 黄色の斑紋 | あり | 標準形 | やや高い | 中~上級者向け |

| ヤグルマヤツデ | なし | なし | 切れ込みが深い | 高い | 中級者向け |

| チヂミバヤツデ | なし | なし | 葉の縁が波打つ | 高い | 中級者向け |

ヤツデは、基本種からさまざまな園芸品種が生まれている植物です。

自生地では基本種が3〜5mほどの大型に育ち、野趣あふれる力強い存在感を放ちます。

一方で、園芸品種の多くはややコンパクトに収まりやすく、繊細な美しさと扱いやすさを兼ね備えているのが特徴です。

とくに斑入り品種は室内での観葉植物としても人気があり、限られたスペースでもヤツデの魅力を手軽に楽しめるでしょう。

豊富な品種から選べるため、庭のスタイルや用途に応じたヤツデを見つけやすいのもうれしいポイントです。

ヤツデ(基本種)

野生種ならではの力強い生育力があり、自然な姿のまま風情を楽しめます。

広い庭で大きく育てたい場合や、野趣ある景観づくりに適した品種です。

フクリンヤツデ

葉の縁を彩る白い覆輪が上品な印象を与える、斑入り品種の代表格です。

基本種より成長は穏やかで扱いやすく、和洋問わず庭のアクセントとして映えます。

キアミガタヤツデ

黄色の網目模様が葉全体に広がる、個性的でやや希少な斑入り品種です。

明るい葉色が日陰の庭も華やかに彩り、観賞価値の高い庭木としても人気があります。

キンモンヤツデ

葉にちりばめられた鮮やかな黄色の斑紋が目を引く、華やかな雰囲気の園芸品種です。

室内でも育てやすく、限られた空間に明るさと彩りをもたらします。

ヤグルマヤツデ

葉に深い切れ込みが入る、繊細で優雅な印象をもつ形状変化の品種です。

軽やかな姿が特徴で、個性ある庭づくりを目指す方におすすめといえます。

チヂミバヤツデ

波打つような葉の縁が立体感を演出する、ユニークな葉形の品種です。

ほかのヤツデにはない個性的な姿が魅力で、園芸愛好家の間でも人気を集めています。

ヤツデの葉っぱの特徴

| 葉の形 | 手のひら状 |

| 葉の質感 | ほどよい厚みと光沢感 |

| 葉の色 | 濃い緑色 |

ヤツデの葉の最大の特徴は、手のひらを大きく広げたような独特の形状です。

ほどよい厚みと光沢を帯びた濃い緑色の葉は、落ち着いた存在感を放ちます。

新芽は明るいグリーンのため、季節によって違う雰囲気を楽しめるのも魅力のひとつといえるでしょう。

また、ヤツデは「八手」や「八つ手」とも書きますが、葉の裂け目は名前とは異なり7枚や9枚など奇数が多く、11枚に分かれる場合もあります。

日陰でもよく映え、庭にしっとりとした趣を添えてくれる葉です。

ヤツデはどんな花が咲く?

ヤツデは、晩秋から初冬にかけて茎の先端に小さな白い花を房状に咲かせます。

球状に集まった房はややクリームがかった色合いで、花の少ない季節にささやかな彩りを添えてくれるでしょう。

ほのかに香る花は、虫が減る時期に咲くため、蜂などを引き寄せる貴重な存在でもあります。

開花後には黒紫色の実がつき、時間とともにツヤを帯びてふくらんでいくのが特徴的です。

常緑の葉の間からのぞく白い花と黒い実の対比が美しく、秋〜冬の庭に趣のある風景をもたらします。

ヤツデの花言葉

ヤツデの花言葉は「分別」「親しみ」「健康」です。

「分別」は、ヤツデの花が自家受粉しないように時間をずらして咲く性質からきていて、冷静で賢明な判断を意味します。

日陰でも丈夫に育つ生命力から「健康」がつけられ、古くから人々の暮らしに親しまれてきたことから「親しみ」の花言葉もつきました。

ヤツデの育て方

ヤツデには耐乾性があるものの、過度の乾燥や湿気には弱いため、バランスのとれた環境で管理すると健やかに育ちます。

病害虫を防ぎ健康に育てるためには、風通しを良くすることも大切です。

水やりの頻度

根腐れを防ぐため、水はけの良い土壌と通気性を保つように水やりをすることが重要です。

地植えの場合

植え付け直後はたっぷり水やりをし、根の活着を助けましょう。

根が張ってからは雨だけで十分ですが、長期間乾燥が続く場合は水を補います。

鉢植えの場合

土の表面が乾いたら、鉢底から流れるくらい十分に水を与えます。

過湿にならないよう、土の乾き具合や季節に応じて調整しましょう。

排水性と保水性のバランスが育成のポイントです。

肥料のあげ方

ヤツデは本来丈夫な性質をもち、やせた土地でも問題なく育つため、頻繁な施肥は必要ありません。

基本的には肥料を与えなくても元気に育ちますが、株をより充実させたい場合は、適度な栄養補給が効果的です。

- 地植え:基本的に不要、必要に応じて施肥

- 鉢植え:芽吹き前の2~3月頃に、油かすなどの有機肥料を年1回施す

葉色の薄さや新芽の展開の遅れがみられる際は、植え方にかかわらず、1〜3月頃に寒肥として、6月頃に追肥として少量の有機肥料を施すと良いでしょう。

ただし、肥料を与えすぎると徒長や病気を招く原因になるため「控えめ」を意識して管理するのがポイントです。

剪定|ヤツデをコンパクトに育てるには?

ヤツデは成長すると高さが2〜3mほどになり、複数の幹が株立ち状に密集して伸びる特徴があります。

剪定は病害虫の予防にも効果的で、風通しを良くしながら樹形を整えることが大切です。

真夏や真冬の極端な気候は避け、とくに強めの剪定は、芽吹きの時期である3〜5月頃に行うのが適しています。

花だけでなく実も楽しみたい場合は、見頃が終わる早春までは剪定を控えましょう。

剪定の手順は以下のとおりです。

- 葉を透かす(葉切り)

- 樹高を下げる(切り戻し)

- 幹を間引く

① 葉を透かす(葉切り)

株元まで風を通しやすくするため、下のほうの大きく古い葉を中心に、付け根からハサミで切り取るか、手でむしり取ります。

黄色くなったものなど傷んだ葉も付け根で切りましょう。

② 樹高を下げる(切り戻し)

すでに上方に伸びすぎている枝は、ある程度しっかり芽が出ているところの上の部分をノコギリなどで切ります(芯止め)。

切り口が大きい場合は、病原菌の侵入や乾燥を防ぐために、癒合剤を塗布しておきましょう。

③ 幹を間引く

下から生えている太い幹を選び、できるだけ下のほうで切ります。

太い幹を選んで地際から切ることで細い幹が残ってコンパクトになり、株全体の更新を図れるのがメリットです。

切る際は、全体のバランスをみながら少しずつ行いましょう。

最後に、密集して見苦しい葉を間引き風通しを確保しますが、切りすぎてスカスカにならないよう注意が必要です。

これらの剪定作業は毎年行う必要はなく、2〜3年に1回の頻度で十分です。

毎年手を入れる場合は、葉を軽く間引く程度にとどめると良いでしょう。

病害虫・害虫対策

ヤツデは丈夫で育てやすい植物ですが、環境が合わなかったり、管理が不十分だったりすると、病害虫の被害を受けることがあります。

とくに風通しが悪く、湿気がこもりやすい場所では、以下のような病害虫が発生することがあるため注意が必要です。

黄色紋羽病

- 葉が黄緑色に変色する

- 葉がしおれる

- 地上部が急激に弱る

根元付近から発生しやすく、とくに若い木や苗木が影響を受けやすい病気です。

感染すると葉の色が薄くなってしおれ、地上部が一気に弱っていきます。

原因となる病原菌は土の中に潜んでいるため、排水性の良い土を使い、同じ場所での連作を避けることが予防につながるでしょう。

炭そ病

- 葉の縁から茶色く変色する

- 乾いたような葉枯れ症状が出る

葉に発生しやすく、とくに高温多湿の時期に多くみられます。

放置すると周囲に感染が広がる恐れがあるため、落ち葉や枯れた部分は早めに取り除き、きちんと処分することが大切です。

剪定によって風通しを確保することも、病気の予防につながります。

黄斑病

- 葉の表面に黄色や褐色の斑点が出る

葉に斑点があらわれ、症状が進むと見た目の美しさを損ないます。

初期段階であれば、斑点が出た部分を切り取ると被害の拡大を防ぐことが可能です。

ヤツデは薄暗い場所でも育ちますが、暗すぎる環境は病気を引き起こす要因となるため、やわらかい光が差し込む明るい日陰で育てるようにしましょう。

カイガラムシ

- 葉が黄変する

- 樹勢が衰える

- 被害が進行すると枯死することもある

カイガラムシは、茎や葉に小さな塊のように付着し、植物の栄養を吸い取る害虫です。

風通しの悪い場所で発生しやすく、放置すると株全体が弱ってしまいます。

見つけしだい歯ブラシなどでやさしくこすり落とすなど、被害が広がる前に駆除することが重要です。

ヤツデの栽培環境

ヤツデは、強い直射日光を避けた明るい半日陰で、適度に湿り気のある環境を好みます。

丈夫な性質があり、地植え・鉢植えどちらでも栽培可能ですが、冷たい風や霜には注意が必要です。

寒冷地では冬の管理を考慮し、鉢植えで育てるのが良いでしょう。

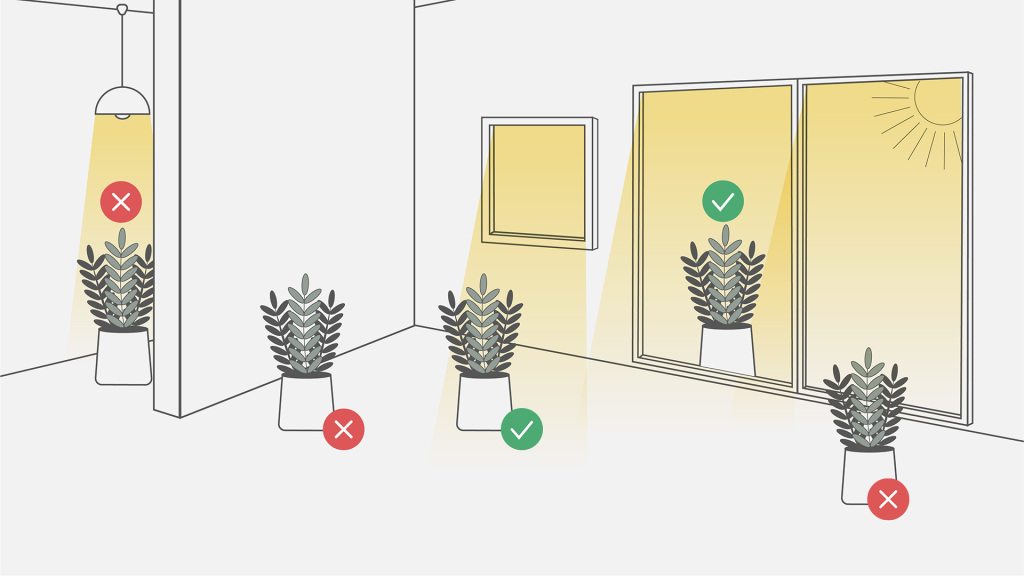

置き場所と日当たり

ヤツデは、午前中に日が当たり、午後は日陰になるような場所を好みます。

強い直射日光に長時間さらされると葉が焼けることがあるため、西日が強く当たる場所は避けましょう。

日陰でも育ちますが、極端に光が足りないと葉色が悪くなったり、茎がひょろひょろと伸びたりすることがあります。

適度に光が届く明るい日陰が、ヤツデの葉を美しく保つポイントです。

地植えの場合

地植えの場合は、落葉樹の下や建物の東側など、直射日光を避けながらも明るさを確保できる場所が適しています。

なかでも落葉樹の下は、夏は葉が日差しを和らげ、冬は葉が落ちて光を通すため、ヤツデにとって快適な環境になるでしょう。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

ヤツデは比較的耐寒性が強く、氷点下5℃程度の寒さには十分耐えられます。

そのため、暖かい地域では特別な防寒なしでも越冬が可能です。

ただし、氷点下が続く地域や霜が強く降りる場所では、葉が傷んだり株が弱ることもあるため、冬は注意する必要があります。

寒さ対策

地植えの場合は、冷気がたまりにくく風が直接当たらない場所を選びましょう。

株元を腐葉土やワラなどで覆うことで、根が凍るのを防ぎやすくなります。

葉に霜が当たると傷みやすいため、気温の低い夜間は不織布などで覆っておくのも効果的です。

鉢植えの場合は、冬の間は軒下や玄関先など、寒風や霜を避けられる場所に移動しましょう。

寒冷地では、室内の明るい窓辺などで管理すると冬越しがスムーズになります。

ヤツデの土の配合比率(用土)

ヤツデを元気に育てるには、水もちと通気性のバランスがとれた土づくりが大切です。

丈夫な植物ですが、極端な粘土質や乾燥しすぎる土壌では、根の張りが悪くなります。

適度に湿り気を保ちながらも、根が呼吸しやすい環境を整えてあげましょう。

地植えに適した用土

- 庭土:6

- 腐葉土:3

- 堆肥:1

植え付けの1〜2週間前に、腐葉土や堆肥を混ぜて耕しておくと、微生物の働きが活性化してやわらかく保水性のある土に仕上がります。

水はけが良すぎる場所では、腐葉土と堆肥の量を多めにして保湿性を高めましょう。

鉢植えに適した用土

- 赤玉土(中粒):6

- 腐葉土:4

鉢植えでは、通気性と保水性のバランスがとくに重要です。

夏の乾燥期は水切れを起こしやすいため、腐葉土の割合を多めにして水もちを良くし、根の乾燥を防ぎます。

一方、湿気がこもりやすい環境では、鉢底石やパーライトをくわえて通気性を確保すると効果的です。

ヤツデの種まき

ヤツデは挿し木のほか、種から育てることも可能です。

ただし、芽が出たとしても庭木として見られるようになるまでには5年ほどかかるため、気長に育てる心構えをもちましょう。

ヤツデの種まきに適した時期は?

ヤツデの種まきは、発芽に適した条件がそろいやすい3〜4月頃が最適です。

ヤツデは前年に咲いた花のあとに実を結び、翌年の5月頃に黒く熟します。

完熟した実から種を採取し、乾燥させないよう注意しながら冷蔵庫で保存し、翌春に種まきを行うのがポイントです。

ヤツデの種まきのやり方

- 種を採取する

- 低温処理(休眠打破)を行う

- 種をまく

- 発芽後の管理をする

- 本葉が出たら鉢上げする

① 種を採取する

5月頃に黒く熟したヤツデの実を収穫し、中から種を取り出します。

完熟した実を選ぶことが、発芽を成功させるための重要なポイントです。

② 低温処理(休眠打破)を行う

採取直後のヤツデの種は休眠状態にあるため、冬を疑似体験させる「低温処理」が必要です。

乾燥を避けるため、湿らせた川砂やティッシュなどと一緒に密封し、冷蔵庫で翌春まで保存します。

③ 種をまく

翌年の3〜4月になったら、育苗ポットやセルトレイに種をまきましょう。

用土は清潔なものを使用し、赤玉土とピートモスを1:1の割合で混ぜた土が適しています。

種は浅くまき、軽く土をかぶせる程度でかまいません。

まいたあとはたっぷりと水を与え、明るい日陰で管理します。

土の表面が乾かないように、適度な湿度を保つことが大切です。

④ 発芽後の管理をする

気温が安定してくると発芽が始まりますが、時間がかかる場合もあるため焦らず管理します。

発芽後は急に直射日光に当てると葉焼けする恐れがあるので、日光に少しずつ慣らしていきましょう。

⑤ 本葉が出たら鉢上げする

本葉が2〜3枚になったら、ひと回り大きなポリポットなどに鉢上げします。

根を傷めないよう丁寧に行い、風通しが良く明るい場所で管理しましょう。

ヤツデの開花時期

ヤツデは、晩秋から初冬にかけて白い花を咲かせる常緑低木です。

寒さが増してくる時期になると、葉の間から長い花茎を立ち上げ、球状の小さな花が集まって咲きます。

あまり目立たないながらも、花の少ない季節に咲くことから、静かな庭の彩りとしても貴重な存在といえるでしょう。

ヤツデの開花時期は10~12月

ヤツデの開花期は、10月から12月にかけてです。

長く伸びた花茎の先端に、小花が球状に集まった花序をいくつもつけ、白い花火のようにふわっと広がります。

1つの花序ごとに順に咲くため、開花期間が比較的長く、寒さのなかでもしばらく花を楽しめるのも魅力です。

ヤツデの花が咲かない原因は?

ヤツデが花を咲かせない場合、日当たりや剪定の時期・方法が影響していることがあります。

とくに夏以降に強剪定を行うと、秋以降に出る花芽を落としてしまうため注意が必要です。

また、極端な乾燥や栄養不足も開花を妨げることがあります。

適切な時期に剪定し、明るい場所で管理することで、毎年の開花を楽しめるようになるでしょう。

ヤツデの増やし方

ヤツデは株分けや挿し木で比較的簡単に増やせます。

鉢植えの場合は、根詰まりを防ぎつつ元気に育てるために、定期的な植え替えと併せて株分けを検討すると良いでしょう。

株分けの時期はいつがいい?

株分けは植え替え時と同じく、4〜7月頃が適しています。

ただし夏の暑さを避け、できれば梅雨入り前までに行うのが理想的です。

株分けのやり方

- 親株を掘り出す

- 根茎を分ける

- 古い根や葉を整理する

- 葉の枚数を減らす

- 新しい土に植え替えて水やりをする

① 親株を掘り出す

株元の土をやさしく崩しながら、太く伸びた根茎ごと引き上げます。

根を傷めないよう、スコップは株の外側から差し込むのがポイントです。

② 根茎を分ける

ヤツデは地下に太い根茎をもち、そこから芽が伸びています。

芽がついている部分を探して、手でやさしく分けましょう。

固い場合は清潔なハサミやナイフを使います。

③ 古い根や葉を整理する

傷んだ根や葉は切り落とします。

根腐れの原因になりそうな部分は丁寧に取り除き、健康な箇所だけを残しましょう。

④ 葉の枚数を減らす

植え付け後の負担を減らすため、葉は半分程度にカットしましょう。

大きな葉を減らすことで蒸散が抑えられ、根の活着が促されます。

⑤ 新しい土に植え替えて水やりをする

通気性と排水性の良い土に浅めに植え、たっぷりと水を与えます。

以降は表面が乾いたら水やりを行い、しばらくは半日陰で管理しましょう。

挿し木の時期はいつがいい?

ヤツデの挿し木は、春〜初夏(3〜7月)または初秋(9月頃)が適期です。

3〜4月上旬には、冬を越した前年の枝が使いやすく、安定した発根が期待できます。

6〜7月や9月には、その年に伸びた若い枝を使えば、比較的スムーズに根付きやすくなるでしょう。

真夏は高温と乾燥で挿し穂が傷みやすく、晩秋〜冬は気温が低く発根しにくいため、どちらも避けた方が無難です。

挿し木のやり方

- 適した枝を10cm前後に切り取り、下葉を落とす

- 切り口を吸水させ、発根促進剤を塗る

- 水はけの良い用土に挿す

- 水を十分与え、乾かしすぎないよう管理する

① 適した枝を10cm前後に切り取り、下葉を落とす

挿し木には、春なら前年に伸びたものを、夏〜秋ならその年に出た柔らかい部分を使うのがおすすめです。

葉が数枚ついた先端を清潔なハサミで10cmほど切り、下葉はすべて取り除きましょう。

切り口は斜めにカットすると、より発根しやすくなります。

② 切り口を吸水させ、発根促進剤を塗る

切った枝は水に30分ほど浸けて吸水させます。

その後、発根を助けるために、切り口に発根促進剤を薄く塗りましょう。

③ 水はけの良い用土に挿す

赤玉土や川砂など、水はけが良く清潔な用土を使います。

枝がぐらつかないようにまっすぐ挿し、周囲の土を軽く押さえて固定しましょう。

④ 水を十分与え、乾かしすぎないよう管理する

挿し終えたら、たっぷりと水を与えます。

鉢や育苗トレイは風通しの良い明るい日陰に置き、強い日差しは遮光ネットなどで防ぎましょう。

発根までには1カ月程度かかることが多く、その間は用土が乾きすぎないよう、様子をみながら適度に水を与えます。

植え替え時期はいつがいい?

ヤツデの植え替えに適しているのは、気温が安定しやすい4月から7月頃です。

この時期に行うことで根への負担を軽減し、新しい環境になじみやすくなります。

健康的に育てるためには、2〜3年を目安にひと回り大きな鉢に植え替え、新しい用土で管理するのがおすすめです。

鉢植えの場合、根が鉢底から見えたり、水はけが悪いと感じたりしたら植え替えます。

また、葉の色が悪くなったり成長が鈍ったりした場合は根詰まりの可能性があるため、早めの対処が望ましいでしょう。

鉢替えのやり方

- 鉢から株を慎重に取り出す

- 根鉢の古い土を落とし、根の状態を整える

- ひと回り大きい鉢に新しい土を入れて植え替える

- たっぷり水を与え、適した場所で管理する

① 鉢から株を慎重に取り出す

鉢の縁を軽くたたき、土をほぐして根鉢を崩さないように注意しながら引き抜きます。

無理に引っ張ると根を傷める恐れがあるため、ゆっくりと丁寧に行いましょう。

② 根鉢の古い土を落とし、根の状態を整える

根についた古い土を軽く落とし、絡まった部分はやさしくほぐします。

傷んだ根や変色している部分があれば、清潔なハサミで切り取りましょう。

③ ひと回り大きい鉢に新しい土を入れて植え替える

ひと回り大きい鉢に鉢底石を敷き、排水性の良い新しい土を入れてから株を植えます。

株が安定するように土を隙間なく詰め、軽く押さえましょう。

④ たっぷり水を与え、適した場所で管理する

植え替え後は十分に水やりを行い、直射日光が強く当たらない風通しの良い半日陰で管理します。

水やりは土の乾き具合をみながら調整し、過度な乾燥や過湿を避けることが大切です。