観音竹(カンノンチク)の育て方

公開日 2025年10月02日

更新日 2025年10月02日

育てやすさ

育て方の難易度は普通レベルです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

INDEX

目次

観音竹(カンノンチク)の基本情報

| 植物名 | 観音竹(カンノンチク) |

| 学名 | Rhapis excelsa |

| 英名 | Lady palm、bamboo palm |

| 別名 | 琉球棕櫚竹(リュウキュウシュロチク) |

| 原産地 | 中国南部、東南アジア |

| 科名 | ヤシ科 |

| 属名 | カンノンチク属(ラピス属) |

| 開花時期 | 6~8月 |

観音竹は江戸時代初期には渡来していた古典園芸植物のひとつで、国内でも古くから愛されてきました。

「竹」という名前が付いていますが、実際はヤシの仲間で、竹のようにすらりと伸びる茎と、扇状に広がる深い緑色の葉が特徴です。

爽やかさと南国の雰囲気をあわせ持つ気品ある姿で、和洋を問わずインテリアに調和して落ち着いた空間を演出します。

月別栽培カレンダー

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

| 品種名 | 葉の形 | 葉の色 | 斑の有無・色 | 育てやすさ | レア度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 青観音竹 | 掌状 | 深緑色 | なし | ◎ | 普通 |

| 達磨 | 幅広で厚い | 緑色 | なし | ◎ | 普通 |

| 寿 | やや幅広 | 緑色 | 白~黄白色 | 〇 | 普通 |

| 天山白縞 | 幅広で厚い | 深緑色 | 乳白色 | 〇 | やや希少 |

| 小判白縞 | 小判型で幅広 | 緑色 | 白~黄白色 | 〇 | やや希少 |

| 大判の縞 | 大型で先丸 | 緑色 | 黄白色 | △ | 希少 |

観音竹は日本で古くから親しまれてきた古典園芸植物のひとつで、日本独自の園芸品種も100種類以上あります。

国内で人気が高い品種や、定番の品種の一部を紹介しましょう。

青観音竹

斑なしの標準的な緑葉種で、濃緑で光沢のある掌状葉が扇のように広がります。

「青葉種」と呼ばれる無斑グループの代表格で、丈夫で育てやすいのが特徴です。

達磨

コンパクトにまとまる青葉種の代表で、ゆっくりと成長し、形が崩れにくいのが特徴です。

葉幅がやや広く厚みがあり、節間が詰まって締まった樹形に仕上がります。

さらに小型化した「小達磨」や、斑入り種の「達磨の縞」など、さまざまな派生がある人気品種のひとつです。

寿

ツヤのある緑の葉で、黄緑~黄白色の斑が入ります。

観音竹としては標準的な樹形をもつ「福寿」から派生した、代表的な斑入り種のひとつです。

天山白縞

やや幅広で下垂した葉をもつ「天山」の派生種で、くっきりとした乳白色の縞が入ります。

肉厚の大きな葉で、株姿もしっかりしているため豪華な印象を与える高級品種です。

小判白縞

人気品種「小判」の斑入り種で、肉厚な葉っぱに黄白色の鮮明な縞が入ります。

やや低い背丈と短い葉柄がコンパクトで可愛らしい印象ながら、存在感のある人気品種のひとつです。

大判の縞

葉割れが少なく先が丸い「東和殿」の派生種で、くっきりとした黄白色の縞が特徴です。

大柄の一枚葉でやや葉肉が薄く、通常の観音竹とは異なる印象を与えます。

大きな葉と美しい縞を出すには管理に細心の注意が必要なうえ、成長が遅いこともあり、なかなか市場に出回らない希少な品種です。

シュロチクとの違いは?

| 名前 | 観音竹(カンノンチク) | 棕櫚竹(シュロチク) |

|---|---|---|

| 学名 | Rhapis excelsa | Rhapis humilis |

| 葉の形 | 幅広でやや短い | 細長くシャープ |

| 葉の裂け方 | 3~10枚前後 | 10~17枚前後 |

| 茎 | やや太く短い | 細く長い |

| 耐陰性 | ややあり | あり |

| 耐寒温度 | 5度前後 | 0度前後 |

観音竹とシュロチクは同じヤシ科カンノンチク属に属する仲間で、二つ合わせて「観棕竹(カンソウチク)」とも呼ばれます。

見た目もよく似ていますが、観音竹よりシュロチクの方が葉っぱが複数に裂けやすく、細長い葉と茎をもち、切れ込みも深めでシャープな印象です。

一方、観音竹は葉に丸みがあり、茎もやや太いため、やさしい印象を与えます。

また、観音竹はシュロチクと比べて斑入りの美しい品種が多いです。

観音竹(カンノンチク)の葉っぱの特徴

観音竹は深い緑色の葉で、1枚の葉っぱが深く避けて細長い扇のように広がるのが特徴です。

裂けた葉の一枚一枚は竹に似ていますが、竹やシュロチクと比べるとやや幅広で、先端に丸みがあるためやわらかく落ち着いた印象を与えます。

観音竹(カンノンチク)はどんな花が咲く?

成熟した観音竹はごく稀に、ピンクやクリーム色の小さな花を咲かせます。

葉の付け根から房状に伸びる花序に小さな花が集まり、稲穂のような姿からサンゴに似た形に変化するのが特徴です。

観音竹(カンノンチク)の花が咲くと縁起が悪い?

竹が花をつけると縁起が悪い、あるいは株が枯れるといわれることもありますが、観音竹はヤシ科の植物なので、これらの通説は当てはまりません。

ただし、開花すると栄養を消費して株が弱るため、葉の美しさを長く楽しみたい場合は、早めに花を取り除くことをおすすめします。

観音竹(カンノンチク)の花言葉

観音竹の花言葉は「日々の平安」「スマートな淑女」です。

観音竹(カンノンチク)の育て方

観音竹は暑さや寒さへの耐性があり、比較的育てやすい植物です。

ここでは、観音竹の育て方のポイントと、美しい葉を保つお手入れ方法を解説します。

水やりの頻度

| 季節 | 水やりのタイミング |

|---|---|

| 春~秋 | 土の表面が乾いたら |

| 冬 | 土の表面が乾いて2~3日後 |

観音竹への水やりは、土の表面が完全に乾いたら、鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと与えます。

鉢底皿に溜まった水は、根腐れの原因になるため早めに取り除きましょう。

気温が下がる冬は水やりをやや控え、表土が乾いて2~3日後が目安です。

葉水は葉の美しさを保つだけでなく、病害虫の予防にも役立つため、年間を通して毎日行うことをおすすめします。

肥料のあげ方

観音竹の肥料は、生育期の4~10月に与えます。

2か月に1度を目安に緩効性肥料を土の上に置くか、2~4週間に1度、液体肥料を水やりの際に薄めて与えましょう。

気温が35度を超える夏や休眠期の冬は、肥料焼けを防ぐために施肥を控え、土の上に緩効性肥料が残っている場合は取り除きます。

病害虫・害虫対策

観音竹は比較的病害虫が付きにくい植物ですが、乾燥や風通しの悪さからカイガラムシやハダニが付く場合があります。

葉水やこまめな清掃で予防し、早期に見つけて対処することが大切です。

カイガラムシ

- 白や茶色の殻をまとった小さな虫が葉や茎に付く

- 栄養を吸汁され、葉が黄色く枯れたり縮れたりする

- 葉や茎が排泄物でべたつく

カイガラムシは風通しの悪い環境で発生しやすいため、適度に剪定し、定期的に葉を拭いて清潔に保つことが大切です。

発生した場合は歯ブラシなどでやさしくこすり落とすか、数が多い場合は植物用の殺虫剤で駆除しましょう。

ハダニ

- 赤や茶色の小さな虫が葉裏に寄生する

- 葉に白い斑点状の食害跡が生じ、元気がなくなる

- 細いクモの巣状の糸を出して葉を汚す

ハダニは乾燥した環境で発生しやすいため、こまめな葉水で予防できます。

発生した場合はシャワーで洗い流すか、専用の薬剤で除去しましょう。

アブラムシ

- 緑色の小さな虫が新芽や葉裏で繁殖する

- 養分を吸われ、葉が萎れる

- 排泄物がべたつきやすす病を引き起こす

アブラムシは春先に発生しやすく、やわらかい新芽を食害します。

見つけたら水で洗い流すか粘着テープなどで除去し、数が多い場合は専用の薬剤を使用しましょう。

すす病

- 害虫の排泄物にカビが繁殖し黒いすす状になる

- 葉の表面が黒く覆われ、光合成が阻害される

すす病は害虫の排泄物が原因となることが多いため、発生した場合はまず害虫の駆除を優先しましょう。

黒くなった部分は水で洗い流すか、ブラシなどで洗浄します。

範囲が広い場合は、他の部分に広がらないように葉っぱごとハサミでカットしてください。

サビ病

- 初期は白い斑点が葉裏に広がる

- 斑点が盛り上がり、サビのような橙色~赤褐色になる

- 葉や茎がねじれたり枯れたりする

サビ病は糸状菌(カビ)がサビのような斑点状の胞子を形成し、飛び散って拡散します。

感染力が高く、ほかの植物にも広がるため、発病した葉は早めに取り除き、必要に応じて殺菌剤を使用しましょう。

発生を防ぐには、過湿や蒸れに注意し、葉が濡れたままにならないように清潔を保つことが重要です。

褐班病・黒斑病

- 葉に褐色または黒い斑点状のカビが生じる

- 拡大すると葉が弱ったり枯れたりする

褐斑病(かっぱんびょう)と黒斑病(こくはんびょう)はどちらも葉に斑点が生じる、カビが原因の病気です。

放置すると葉が弱り、黄色くなったり枯れたりするため、発病した葉は早めにカットします。

枯れ葉はこまめに取り除いて風通しを良くし、濡れた葉は清潔な布で拭き取るなどして、多湿にならないように管理しましょう。

植え方

観音竹を地植えする際は、直射日光の当たりすぎない半日陰を選び、水はけの良い土に腐葉土を混ぜて植え付けます。

春か秋の穏やかな時期が適期で、植え付け後は根づくまでしっかり水やりをしましょう。

関東以西なら庭植えで冬越しできますが、寒冷地では鉢植えの方が安心です。

葉先が枯れる原因は?

観音竹はストレスにより葉先が茶色く枯れることがあります。

環境ストレスを引き起こす主な原因は以下のとおりです。

- 水切れ

- 水のやりすぎ

- 肥料の与えすぎ

- 直射日光

- 寒さ

水切れ

土が長く乾きすぎたり、エアコンの風に当たったりして乾燥すると、葉っぱがカサカサになり、葉先から茶色く枯れこみます。

土の表面が乾いたらたっぷり水やりをし、エアコンの効いた室内ではこまめに葉水を行いましょう。

水のやりすぎ

水やりのしすぎや受け皿に水を溜めっぱなしは、根腐れの原因になります。

根が傷んで水を吸えず、葉先が茶色に変色するほか、症状が進むと茎が腐るため、早急な対処が必要です。

土が湿った状態が続かないように、土の表面が完全に乾いてから水やりをし、鉢底皿に溜まった水は早めに捨ててください。

症状が出た場合は傷んだ部分を取り除き、必要であれば新しい土に植え替えましょう。

肥料の与えすぎ

肥料の与えすぎも肥料焼けを引き起こし、葉先や葉のふちが焦げたように茶色くなることがあります。

症状が出た場合、緩効性肥料が残っていれば取り除き、多めの水で肥料を洗い流しましょう。

回復するまでは肥料を与えず、その後は施肥を控えめにすることも大切です。

直射日光

夏の直射日光や強い西日に当たると葉焼けし、葉先や葉の一部が褐色になったり、斑点状に枯れこんだりする場合があります。

傷んだ部分をカットし、強い日光を避けて半日陰やレースカーテンのある窓辺に移動させましょう。

寒さ

寒さや霜に当たると、葉先から茶色く縮れます。

冬は室内の暖かい場所に置き、水やりは汲み置きした常温の水を与えましょう。

また、暖房やエアコンの風で乾燥しすぎないよう、加湿器や葉水で湿度を保つことも大切です。

剪定|枯れた葉っぱはどうすればいい?

枯れた葉っぱは元に戻らないため、清潔なハサミでカットしましょう。

傷んだ部分だけ切り取るか、全体的に枯れていれば葉の根元から取り除きます。

枯れた葉や土の上に落ちた葉を放置すると、通気性が悪くなりカビや病害虫を引き起こす場合もあるため、早めに対処しておくと安心です。

観音竹(カンノンチク)の栽培環境

観音竹を育てるときは、温度と湿度管理に注意が必要です。

ここでは、観音竹を育てるのに適した栽培環境について解説します。

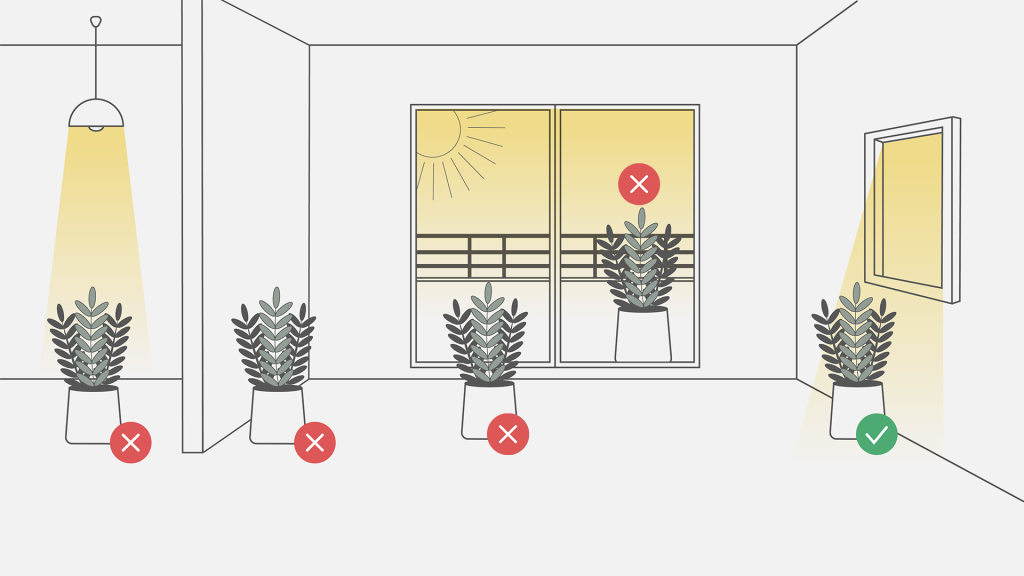

置き場所と日当たり

観音竹は直射日光を避けた明るい日陰で良く育ちます。

室内の明るい場所か、レースカーテン越しに日が当たる窓辺に置くのが最適です。

また、観音竹は熱帯性で比較的湿度を好むため、常に風が当たるような通気性の良すぎる場所では、葉が傷みやすくなります。

エアコンの直風を避け、50~60%の湿度が保てる場所に置くか、乾燥する場所では毎日葉水を与えましょう。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

観音竹を育てるのに適切な温度は15~35度です。

冬は5度くらいまで耐えられますが、霜や雪に当たらないよう注意しましょう。

用土

観音竹は根が蒸れやすく、通気性の良い土を好みます。

市販している「観音竹・棕櫚竹用培養土」など、専用の用土を使用すると安心です。

観葉植物用の培養土を使用するときは、3割程度の赤玉土をブレンドします。

自分で配合する場合は以下のバランスを目安にしてください。

- 赤玉土:5

- 腐葉土:3

- パーライト:2

植木鉢の選び方

観音竹は排水性が重要なので、底穴のある鉢を選ぶのが基本です。

地下茎から芽を出して増えるため、ある程度高さがあるもので、根鉢よりひとまわり大きいものを選びましょう。

大きすぎる鉢は水の抜けが悪く、根腐れの原因になります。

鉢の素材は通気性の良いテラコッタ製がおすすめですが、インテリアや環境に合わせて陶器製やプラスチック製でも問題ありません。

必ず底に鉢底石を敷き、通気性を確保するのがポイントです。

観音竹(カンノンチク)の増やし方

観音竹は地下茎を伸ばして成長するため、株分けで増やすのが一般的です。

ここでは、観音竹を増やす方法を詳しく解説します。

株分けの時期はいつがいい?

観音竹の株分けに適した時期は、4~5月頃、植え替えと同時に行うのがおすすめです。

暖かくなり根の発育が活発な時期なので、植え付け後に根付きやすくなります。

気温が安定していれば9~10月頃でも可能ですが、雨の降る時期や真夏日、最低気温が15度以下のときは、株が弱りやすいため避けましょう。

株分けのやり方

観音竹の株分けは、以下の手順で行います。

- 株を鉢から取り出す

- 子株を切り離す

- 親株と子株をそれぞれ鉢に植える

① 株を鉢から取り出す

株の根元をもち、鉢のフチを軽く叩いて親株をやさしく取り出します。

古い土を軽く落とし、根が絡まっている場合は水を入れた容器の中で丁寧にほぐしましょう。

② 子株を切り離す

親株と子株のつながっている部分を、清潔なハサミで切り離します。

子株は葉が4~5枚、根が2本以上伸びているものを選びましょう。

親株がある程度大きければ、茎が3~4本まとまっている子株を取り分けます。

③ 親株と子株をそれぞれ鉢に植える

あらかじめ鉢底石と少量の土を入れておいた鉢に、親株と子株をそれぞれ植えつけます。

新芽が出ている場合は、これから新芽が伸びる方向にスペースを取って植えると成長がスムーズです。

土中にすき間ができないように、棒で軽く突いて土を詰め、最後にたっぷりと水を与えます。

根が落ち着いて新芽が生えてくるまでは、過湿に注意しながら半日陰で管理しましょう。

植え替え時期はいつがいい?

観音竹の植え替えは、気温が安定する4~5月が適期です。

土のリフレッシュや根詰まり防止のため、2~3年に一度を目安に植え替えます。

また、以下の症状が見られたら、早めの植え替えを検討しましょう。

- 鉢底から根が出ている

- 水やり後すぐに土が乾く

- 葉が黄色くなる

鉢替えのやり方

- 新しい鉢を用意する

- 株を鉢から取り出し、根を整理する

- 新しい鉢に植え付ける

- 落ち着くまで養生させる

① 新しい鉢を用意する

一回り大きい鉢に鉢底石を敷き、少量の用土を入れておきます。

② 株を鉢から取り出し、根を整理する

株の根元をつかんで鉢のフチを軽く叩き、やさしく鉢から取り出しましょう。

表土を取り除き、根鉢を3分の1ほどほぐして古い土を落とします。

黒くなった根や傷んだ根は、清潔なハサミでカットして取り除いてください。

根が傷つかないよう、丁寧に作業しましょう。

③新しい鉢に植え付ける

新しい鉢に株を置き、土を詰めます。

土を棒で軽く突き刺し、すき間を埋めましょう。

ただし、根を傷つけないよう、株の中心付近は避けてください。

株がぐらつくと枯れやすくなるため、しっかりと土を詰めましょう。

④ 落ち着くまで養生させる

最後に水をたっぷり与え、落ち着くまで半日陰で養生させます。

植え替え直後は根が弱っているので、日光や肥料を避け、水やりも控えめにしましょう。

根が安定して新芽が生えてきたら、徐々に通常の環境に戻してください。