オトンナの育て方

公開日 2025年09月11日

更新日 2025年11月21日

育てやすさ

初心者の方でも育てやすいのでおすすめです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

INDEX

目次

オトンナの基本情報

| 植物名 | オトンナ |

| 学名 | Othonna |

| 原産地 | 南アフリカ、ナミビア |

| 科名 | キク科 |

| 属名 | オトンナ属 |

| 開花時期 | 9~4月 |

オトンナは南アフリカやナミビアを原産地とする植物です。

どの品種もそれほど大きくならずスペースをとらないため、観葉植物として高い人気を誇っています。

耐寒性に優れていて乾燥にも強い反面、暑さや湿気への耐性は高くありません。

どの品種も育てやすい部類に入りますが、夏場の栽培には注意が必要です。

月別栽培カレンダー

種まき

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

2025年7月現在、オトンナには140ほどの品種があるといわれています。

見た目はそれぞれ違った特徴を持っていますが、育て方には大きな差がありません。

ここからは日本でも比較的手に入りやすい品種をピックアップし紹介していきます。

| 品種名 | 葉の形状 | 葉の色 | レア度 |

|---|---|---|---|

| オトンナ クラビフォリア | 丸みがある | 黄緑 | 低 |

| オトンナ ユーフォルビオイデス | しゃもじ型 | 青みがかった緑 | 低 |

| オトンナ ヘレー | 丸みがある | 緑 | 低 |

| オトンナ カカリオイデス | しゃもじ型 | 緑 | 中 |

| オトンナ プロテクタ | 細長い棒状 | 黄緑 | 低 |

| オトンナ トリプリネルビア | 丸みがある | 表が緑で裏が紫 | 低 |

| オトンナ シクロフィラ | レタス状 | 黄緑 | 低 |

| オトンナ ウリンクリアナ | 丸みがある | 緑 | 高 |

| オトンナ レピドカウリス | 細長くギザギザしている | 黄緑 | 低 |

| オトンナ ロバタ | 細長い | 緑 | 低 |

| オトンナ アルブスクラ | 丸みがある | 緑 | 低 |

オトンナ クラビフォリア

オトンナ クラビフォリアはオトンナ属の代表的品種のひとつで、根が肥大化した塊根部から丸みをおびた多肉質の葉が生えます。

とても可愛らしい見た目をしている、女性人気が高い品種です。

オトンナ ユーフォルビオイデス

オトンナ ユーフォルビオイデスもオトンナ属の代表的品種です。

青みがかったしゃもじ型の葉が特徴的で、どこか幻想的な見た目をしています。

成長するごとに質感が変わる塊根部も大きな特徴のひとつです。

オトンナ ヘレー

オトンナ ヘレーはボコボコとした塊根部が特徴的で「蛮奇塔」という別名でも知られています。

葉が落ちた休眠期でも存在感を放つ異質な植物です。

オトンナ カカリオイデス

オトンナ カカリオイデスはやや希少な品種です。

茶色がかった太い塊根部からしゃもじ型をした緑色の葉を生やします。

とても小柄で成長しても8cm程度にしかなりません。

オトンナ プロテクタ

オトンナ プロテクタは棒状の多肉質な葉が上向きに伸びる、とても個性的な見た目をしています。

塊根部に生えるひげのような部分も大きな特徴のひとつです。

オトンナ トリプリネルビア

オトンナ トリプリネルビアは1mを越えることがある比較的大型の品種です。

表が緑で裏が紫になる葉が特徴的で色鮮やかな見た目をしています。

塊根部がなめらかな質感をしていて普通の樹木に近い印象です。

オトンナ シクロフィラ

オトンナ シクロフィラは塊根部に白い綿毛が発生する個性的な品種です。

丸みがあってギザギザしているレタスに似た葉が大きな特徴になっています。

オトンナ ウリンクリアナ

オトンナ ウリンクリアナは、なかなか見かけることがない希少な品種です。

背の低い塊根部から緑色の多肉質な葉を生やします。

ぐんぐん伸びる紫がかった花茎が特徴的です。

オトンナ レピドカウリス

オトンナ レピドカウリスは鱗のような塊根部が特徴的な品種です。

そこからギザギザとした細長い葉を出し、どこかトロピカルな印象を与えてくれます。

オトンナ ロバタ

オトンナ ロバタは低木状の塊根植物、いわゆる灌木系といわれる品種です。

でっぷりと太る主幹部が特徴的で、そこから細い枝を伸ばし緑色の葉を生やします。

オトンナ アルブスクラ

オトンナ アルブスクラは灌木系のなかでも特に手に入れやすい品種です。

1本の幹が枝分かれして緑色の葉を生やす、普通の樹木と近い見た目をしています。

オトンナの葉っぱの特徴

オトンナは品種によって全く違った形状の葉を生やします。

緑色の多肉質な葉という点はほとんどの種に共通していますが、形はしゃもじ型や棒状など様々です。

オトンナはどんな花が咲く?

オトンナは秋から春にかけて黄色い小さな花を咲かせます。

普段の個性的な姿からは想像できない慎ましい花をつけ、いつもとは違った印象を与えてくれるでしょう。

白や紫の花をつける品種もありますがかなり稀です。

オトンナの花言葉

オトンナには花言葉がありません。

オトンナの育て方

オトンナは耐寒性に優れていて乾燥にも強いですが、暑さに弱く夏に枯れてしまうことがあります。

気温が高い時期は置く場所や水やりの頻度に注意しましょう。

水やりの頻度

オトンナを育てる場合は、以下の表を参考に水やりをしてください。

| 季節 | タイミング | 水の量 |

|---|---|---|

| 春と秋 | 土全体が乾いたら | たっぷり |

| 冬 | 土が乾いてから2~3日後 | たっぷり |

| 夏 | 2週間に1回程度 | 表面が湿る程度 |

オトンナは春と秋に生育期を迎えるので、この時期は上記のタイミングでたっぷり水をあげましょう。

受け皿の水はすぐに捨ててください。

気温が下がると成長が鈍化するため、冬場は土が乾いてから2~3日後を目安に水を与えましょう。

また、オトンナは夏場に入ると葉が落ちて休眠期に入るので、気温が上がってきたら徐々に水の量を減らしてください。

葉が完全に落ちたら水やりは2週間に1回程度、土がうっすら湿る程度の量で十分です。

肥料のあげ方

オトンナの肥料は生育期の春と秋に2週間に1回程度、液肥を与えるのがおすすめです。

肥料が多すぎるとストレスになり、悪影響となる場合があるため、まずは肥料を規定より薄めにし、少量ずつ与えましょう。

夏と冬は成長が鈍化するため、肥料を与えずに様子を見てください。

病害虫・害虫対策

しっかり手入れをしないとオトンナに虫がついてしまいます。

虫を見つけた際はすぐに退治し、置き場所をはじめとした栽培環境を見直しましょう。

アブラムシ

- 花や新芽などにつき汁を吸う害虫

- 成長を阻害する

オトンナの花が咲く時期はアブラムシに注意が必要です。

つぼみや花茎について汁を吸い、成長を大きく阻害します。

見つけた場合は指や粘着テープで直接除去する、もしくは殺虫剤などを使用して退治するのがおすすめです。

また、肥料をあげすぎるとアブラムシの発生に繋がることがあります。

何度も現れるようであれば、肥料の量を見直してもよいかもしれません。

ネジラミ

- 根に付着して植物の汁を吸う

- 植物を弱らせる

オトンナにはネジラミが発生することもあります。

これは根に付着して汁を吸い、植物を弱らせる害虫です。

植え替え時などに根の様子を確認し、虫がついていた場合は水で洗い流しましょう。

傷んだ根があれば、清潔なハサミですぐにカットしてください。

植え替えをせずに放置すると被害に気付きにくくなるため、植え替えは定期的に行いましょう。

オトンナが枯れてしまう原因は?

オトンナが枯れる1番の原因は暑さです。

普段は直射日光を好むオトンナですが、夏場は日に当たると弱ってしまいます。

暑い時期は風通しのよい半日陰など、涼しい環境で育ててください。

逆に春や秋は日照不足が原因で弱ってしまうことがあるため、生育期は明るい場所に置きなるべく日に当ててあげましょう。

オトンナの栽培環境

オトンナは比較的育てやすい植物ですが、暑さと湿気に弱いため注意が必要です。

夏が近付いてきたら涼しい置き場所を探すなど、夏越しの準備をしっかりしてください。

生育期は屋外で育てても問題ありませんが、夏と冬、暑さや寒さが極端な時期は屋内で育てましょう。

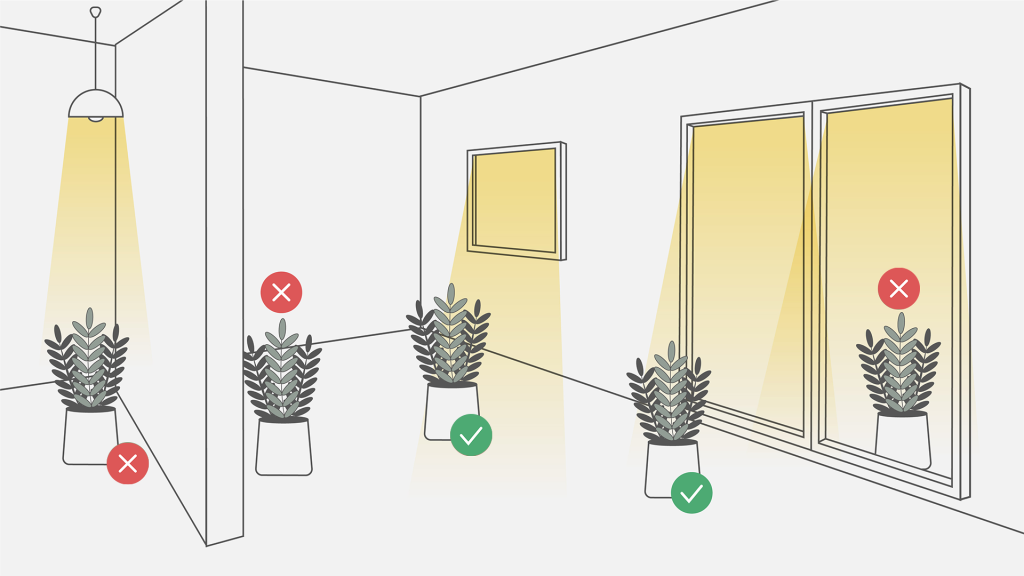

置き場所と日当たり

- 日当たりと風通しのよい場所に置く

- 夏場は日が当たらない涼しい場所に置く

オトンナは日当たりと風通しのよい場所に置きましょう。

直射日光も苦にしないため、生育期は直接日が当たる外や窓際で育ててください。

オトンナは耐寒性に優れているものの、極端な寒さにはストレスを感じてしまいます。

冷え込みが厳しい日は、窓から離れた冷気を浴びすぎない場所へ移してください。

休眠期は直射日光を避ける

オトンナは気温が上がると葉が落ち始め休眠期に入ります。

暑い時期は風通しがよい半日陰など、涼しい場所で育ててください。

適当な場所が見つからない場合は、すだれやサーキュレーターを利用し、条件に合う環境を整えましょう。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

オトンナは耐寒性に優れていて、0℃程度までは耐えることが可能です。

霜が降りるような環境だと枯れる場合があるので、危険性を排除するためにもできれば5℃以上をキープしてあげましょう。

オトンナは8~25℃程度が栽培適温といわれています。

品種により若干の差はありますが、20℃前後を目安に環境を整えてあげましょう。

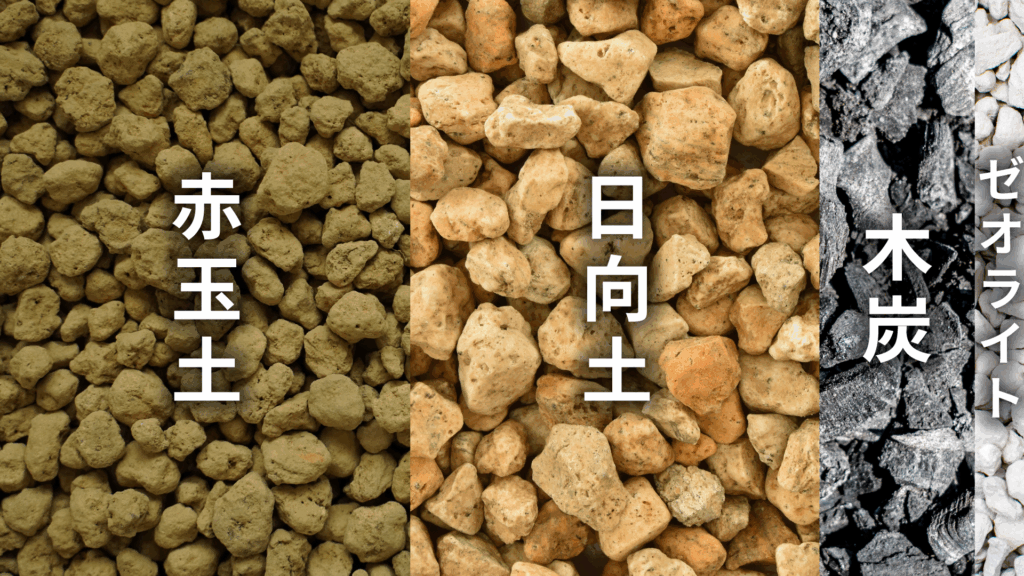

用土

オトンナを育てる際は水はけのよい土を使いましょう。

基本的には市販の多肉植物用の土を使用すれば問題ありません。

自身で配合する場合は以下の割合を参考にしてください。

おすすめの配合

- 赤玉土:4

- 日向土:4

- 木炭:1.5

- ゼオライト:0.5

オトンナの種まき(実生)

オトンナは種まき(実生)で増やせます。

自身の手で受粉させ種を採取する手段もありますが、少々細かな作業が必要なため、ネット通販などで種を購入するのが無難でしょう。

オトンナの種まき(実生)に適した時期

オトンナの種をまくのは9~11月頃がおすすめです。

休眠期明けに種まきをすることで、成長期間をしっかり確保できます。

暑さが落ち着き始め栽培適温の20℃前後に近付いてきたら、種まきの準備を進めましょう。

オトンナの種まき(実生)のやり方

- 種を活力剤に浸す

- ガーゼで包み冷蔵庫で保管する

- 発芽した種を土に植える

① 種を活力剤に浸す

プラケースなどに活力剤を入れ、清潔なピンセットで種を挟み、用意した液に浸します。

蓋をした状態で3時間ほど待ちましょう。

活力剤は、使用する商品の用法・用量をチェックし、水で希釈したものを使用してください。

② ガーゼで包み冷蔵庫で保管する

水を吸わせたガーゼに、間隔を空けながら横1列に種を置いてください。

ガーゼを折り畳んで種を包んだら、プラケースやジップロックに入れ冷蔵庫で保管しましょう。

その際、空気が入るよう口はゆるめに閉めてください。

2週間ほど経つと種が発芽し始めます。

③ 発芽した種を土に植える

小さめの鉢やポットに種まき用の土を入れ、浅めのくぼみを作り根が下を向くように種を植えます。

土をかぶせると芽が出づらくなるため覆土はしないでください。

植えた後は、水を張った容器に鉢を入れる腰水管理で様子を見ていくので、気温8~20℃程度を目安に、風通しのよい置き場所を探してください。

ある程度成長したら、通常通りの栽培環境に移しましょう。

オトンナの開花時期

オトンナは秋から春にかけて花をつけることがあります。

開花条件は明確になっていませんが、比較的開花しやすい植物です。

オトンナの開花時期は?

オトンナは9~4月頃にかけて開花することがあります。

オトンナ クラビフォリアは冬から春、オトンナ ユーフォルビオイデスは秋から春と、咲きやすい時期にわずかな違いがあるものの大差はありません。

ほとんどの品種が花茎を伸ばし、そこに小さな黄色い花を咲かせます。

オトンナの花が咲かない原因は?

オトンナの開花条件ははっきりしていません。

ただ、オトンナの多くは日にしっかり当てると花が咲きやすくなるといわれています。

花が見たい場合はよく日が当たる場所を探し、生育期に沢山日光を浴びせてあげましょう。

水や肥料が適量がどうかも重要な要素のひとつです。

オトンナの増やし方

オトンナは種まきで増やすことができます。

種も手に入れやすく発芽までの管理も比較的簡単ですが、品種によっては種がなかなか売っていない場合もあります。

種の入手が難しい場合は、鉢売りのものを買い自身で受粉させることも検討してみましょう。

オトンナの株分けや挿し木はできる?

オトンナのなかには枝を土に挿して発根させる「挿し木」で増やせる品種もあります。

ただ、種まきの方が容易かつ数を多く増やせるため、それ以外の方法を採用する機会はほとんどありません。

特別な理由がない限りは、種まきを選択するのがおすすめです。

植え替え時期はいつがいい?

オトンナの植え替えは9~11月頃に行いましょう。

休眠期が終わった直後にすることで、成長期間を長く確保できます。

暑さが残る時期や冷え込みが厳しい時期に行うとストレスになるため、気温が落ち着き始めたらすぐに植え替えてください。

鉢替えのやり方

オトンナは2年に1度くらいの周期で鉢替えをしてください。

放っておくとネジラミの被害や根詰まりにより、成長が大きく阻害される場合があります。

大きさが余り変わっていないように見えても、定期的に鉢替えをして様子をチェックしてください。

- オトンナを鉢から取り出す

- 新しい鉢に鉢底ネットと鉢底石を設置し、土を1/3程度入れる

- 新しい鉢に植え、土を足しながら固定する

- 作業終了の翌日に水を与えて様子を見る

① オトンナを鉢から取り出す

オトンナを鉢から取り出し、土を落としながら優しく根をほぐしてください。

傷んだ根があった場合は清潔なハサミでカットしましょう。

土が湿っていると作業しづらくなるため、数日前から水やりを止め土を乾燥させてください。

また、ネジラミを見つけた際は水でしっかり洗い流しましょう。

洗浄した場合は根を乾かした後に植え付けてください。

② 新しい鉢に鉢底ネットと鉢底石を設置し、土を1/3程度入れる

土は一般的な多肉植物用の土を使用すれば問題ありません。

自身で配合する際は事前に作業をすませてください。

また、土に混ぜるタイプの元肥を使う場合は、このタイミングで混ぜておきましょう。

③ 新しい鉢に植え、土を足しながら固定する

塊根部を埋めた方が良く育つといわれていますが、埋めなくても問題なく育ちます。

見栄えを優先したい方は、根の部分だけ土に植えましょう。

④ 作業終了の翌日に水を与えて様子を見る

植え替えを終えた植物には大きなストレスがかかっているため、当日は何もせずに様子を見て、翌日に水をあげましょう。

その後も水や肥料の量、日当たりや風通しなど、栽培環境にはいつも以上に気を配ってください。