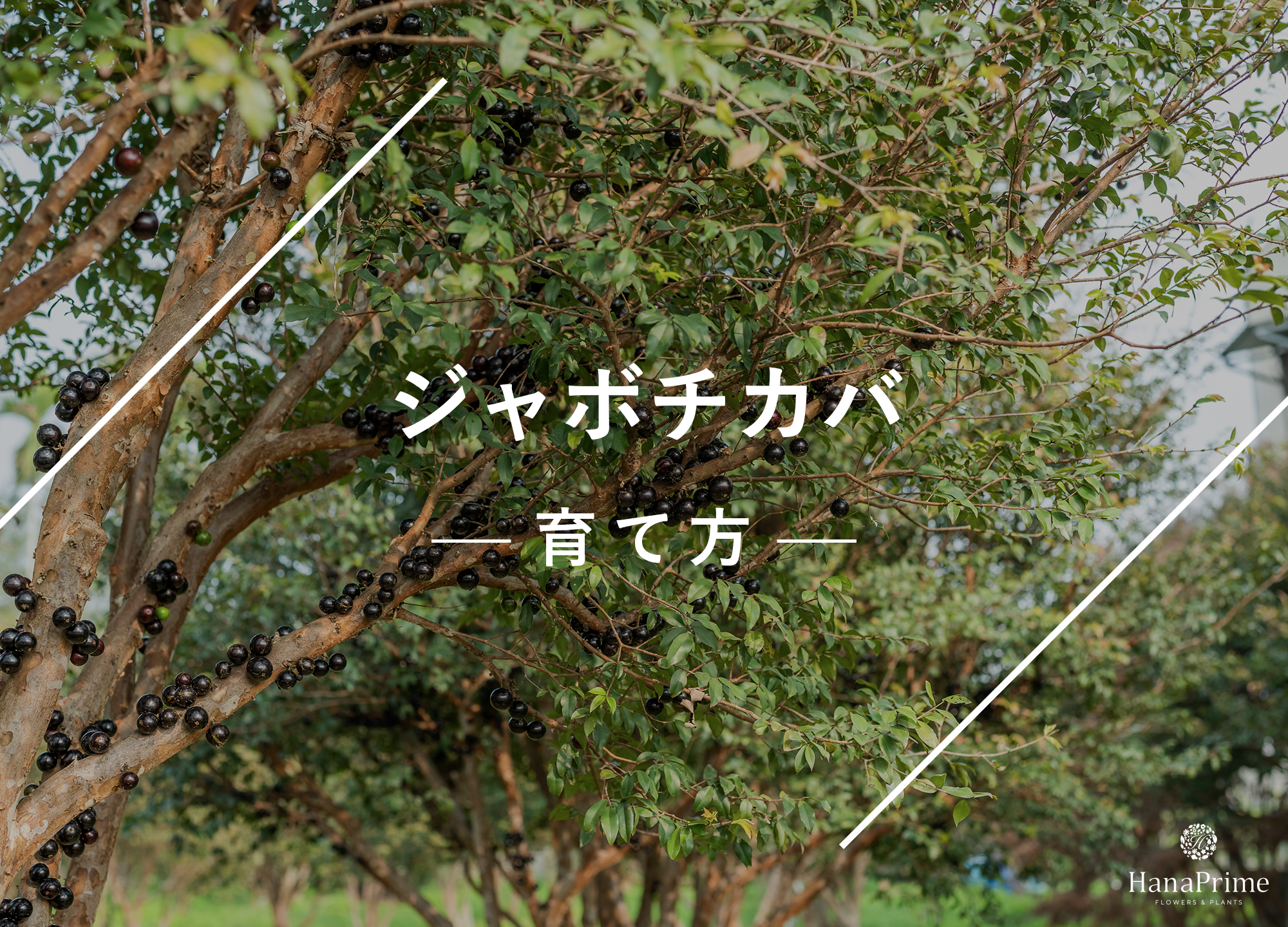

ジャボチカバの育て方

公開日 2025年10月14日

更新日 2025年10月30日

育てやすさ

初心者の方でも育てやすいのでおすすめです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

ジャボチカバの基本情報

| 植物名 | ジャボチカバ |

| 学名 | Plinia cauliflora、Myrciaria cauliflora |

| 和名 | 木葡萄(きぶどう) |

| 英名 | Jabuticaba |

| 別名 | ブラジリアングレープツリー |

| 原産地 | ブラジル |

| 科名 | フトモモ科 |

| 属名 | プルニア属(ミルキアリア属) |

| 開花時期 | 2~11月にかけて複数回 |

ジャボチカバはブラジル原産の常緑高木で、現地では10mにもなる巨大な樹に成長します。

細い枝や薄い葉が爽やかな樹木ですが、ジャボチカバの最大の特徴はなんといっても奇妙な実のなり方です。

濃い紫色の果実が幹や枝の肌に直接つき、神秘的でありながらグロテスクにも感じる異質な光景を作り出します。

果実の味わいは見た目に反して甘くジューシーで、自宅で栽培して毎年収穫を楽しむご家庭も増えています。

月別栽培カレンダー

種まき

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

ジャボチカバは大きく「大葉系」「中葉系」「小葉系」の3つの系統に分類されます。

| 系統 | 葉の形状 | 実の直径 | 実がなる時期 | 代表的な品種 |

|---|---|---|---|---|

| 大葉系 | 葉の付け根が丸い | 2~2.5cm | 春~秋に何度も | サバラ |

| 中葉系 | 葉先が特に鋭い | 3~3.5cm | 春~秋に数回 | アッスー |

| 小葉系 | 葉先と付け根が両方尖る | ~2cm | 春と秋に各1回程度 | ミウーダ |

3系統それぞれの代表的な品種について、次から紹介していきます。

サバラ

- 大葉系の代表的な品種

- 実は甘みと酸味のバランスが良い

サバラをはじめとする大葉系は春から秋にかけて何度も実を付けることから「四季なりジャボチカバ」とも呼ばれています。

実の直径は2~2.5cmほどで、巨峰と似たサイズ感です。

皮が比較的薄く渋みが少ないのが特徴で、果肉はジューシーで味のバランスも良く、生食でも食べやすい品種でしょう。

アッスー

- 中葉系の代表的な品種

- 大きくハリのある実

アッスーは他の系統に比べて大きな実を付けるのが特徴で、3~3.5cmほどにもなるその実はまるでピンポン玉のように見えるでしょう。

皮の渋みが強いものの実は甘いため、皮をむいて食べたり、ジャムにしたりするのがおすすめです。

ミウーダ

- 小葉系の代表的な品種

- 他系統に比べて小さな実

ミウーダの実は他の系統とは異なり、樹の幹から出た短い軸の先に実る愛らしい見た目です。

実のなる頻度は低くサイズも小さい一方、しっかりとした甘みと皮の渋みの少なさでもっとも美味しい品種の1つといわれることもあります。

ジャボチカバはどんな花が咲く?

ジャボチカバは幹に直接、直径2~3cmほどの白い花を咲かせます。

幹のいたるところから小さな花弁が開き、その中央から花弁よりも長いおしべとめしべが四方に広がる様子は幻想的です。

遠くからは、まるで繊細な綿毛やフリルがいくつも幹に付着しているように見えるでしょう。

ジャボチカバの実の特徴

| 色 | 濃い紫色、赤色、黄色など |

| サイズ | 直径3cm前後 |

| 実り方 | 幹に貼り付くように実る |

| 味 | ライチに近い味 |

ジャボチカバの実は巨峰によく似た見た目をしていますが、巨峰は表面にブルーム(白い粉状のもの)が付着しているのに対し、ジャボチカバはつややかな質感です。

濃い紫色が一般的で、赤や黄色、複数の色が筋状に入った実をつける品種もあります。

幹に貼り付くようにして実をつける姿は、まるで樹にコブができたように見えて異質に感じるかもしれませんが、意外にも食用になりライチのような味わいです。

ジャボチカバの実はおいしいの?

若い樹になる実は独特の青臭さがあるものの、樹が成熟して行くにつれて味のバランスが整い、おいしくなります。

しかしながら、収穫して15分で味が劣化しはじめてしまうといわれるほど繊細な果実のため、生の状態ではほとんど流通しません。

栽培地以外では、ジャムや飲料などの加工品としてしか出会うことができないでしょう。

ジャボチカバの葉っぱの特徴

| 色 | 明るい緑~濃い緑 |

| 質感 | 薄く軽やか |

| 長さ | 4~8cm程度 |

| 形状 | 先に向かって細くなる |

ジャボチカバの葉っぱは、細かく分かれた枝に狭い間隔で茂るのが特徴で、同じ箇所から2枚の葉っぱが左右対称に出る「対生」という付き方をします。

一枚一枚は薄く、たくさんの葉っぱがそよ風にゆれる姿は軽やかで優しい印象です。

系統によって葉っぱの長さや形状に大まかな特徴はあるものの、生育環境によってかなりばらつきが見られます。

ジャボチカバの花言葉

ジャボチカバの花言葉は「神秘」「永代」です。

一般的な花や果実の付き方とは大きく異なるジャボチカバの姿から、神秘という花言葉が当てられました。

一度実を付ければ、その後は孫の代まで実がなり続けるといわれるほど長く楽しめることが「永代」の由来になっています。

ジャボチカバの育て方

ジャボチカバの育て方を具体的に確認していきましょう。

水やりの頻度

ジャボチカバはたくさん水を必要とする植物ですので、土が乾ききる前にたっぷりと水を与えるのが基本のやり方です。

鉢植えの水やり

| 季節 | タイミング | 量 | 時間帯 |

|---|---|---|---|

| 春~秋 | 土の表面が乾ききる前 | 鉢底から流れ出るほどたっぷり | 夕方~朝 |

| 冬 | 土の表面が乾いてから3~4日後 | 土に含む程度 | 昼 |

生育期の春~秋はぐんぐん水を吸収するので、土を乾かさないように注意しましょう。

鉢内の水が高温になると根腐れを起こしやすくなるため、夕方~朝の涼しい時間帯に水やりを行います。

休眠期の冬はやや乾燥気味に管理し、過湿になりすぎないように注意しましょう。

土の水分が凍結するのを防ぐため、昼の比較的あたたかい時間帯に水やりを行います。

地植えの水やり

地植えの場合は基本的に水やりは必要ありませんが、生育期の春~秋にあまりにも雨が降らず、土が乾燥しきっていると感じたときには水やりを行います。

| 季節 | タイミング | 量 | 時間帯 |

|---|---|---|---|

| 春~秋 | 何日も雨が降らないとき | 周囲の土が湿る程度 | 夕方~朝 |

冬は、天候や乾燥度合いにかかわらず水やりは不要です。

肥料のあげ方

| タイミング | 5~9月の間に3~4回 |

| 肥料の種類 | 果樹用の有機肥料 |

肥料は生育期中に数回使用します。

果樹用の有機肥料を使用するのがおすすめで、化成肥料は相性が悪く肥料焼けを起こす場合があるので注意しましょう。

株の周囲を一周浅く掘り、量が偏らないように溝に肥料をまいた後、掘った土をかぶせるようにして与えます。

病害虫・害虫対策

ジャボチカバはアブラムシとカイガラムシに注意しましょう。

害虫の予防には、定期的に葉や幹に葉水をしたり、枝を適切に剪定して風通しが良い樹形を作ったりするのが効果的です。

アブラムシ

- 吸汁して植物を弱らせ、最終的には枯らす

- ウィルスを媒介して他の病気をひきおこす

アブラムシは1~4mmほどの虫で、特に新芽に寄生して汁を吸います。

虫自体が葉に付いている場合はもちろん、葉の表面がベタベタしているのを見つけたらアブラムシを疑いましょう。

増殖が早いため早急に対応し、粘着テープでの捕獲や、殺虫剤の散布で残らず駆除します。

薬剤に抵抗がある場合は、牛乳を吹きかけても効果的です。

カイガラムシ

- 吸汁によって葉のしおれや退色、落葉を引き起こす

- 排せつ物が別の病害虫を媒介する

カイガラムシは2~10mmほどの害虫で、幼虫は平たい楕円形、成虫は白い貝殻を背負っているような見た目をしています。

葉の表面の白くベタついた分泌物が葉の表面に付いていたら、カイガラムシの対策が必要です。

幼虫の段階では殺虫剤で駆除できますが、成虫になると貝殻のような殻が邪魔をして薬が効かないため、ブラシや濡れたティッシュなどで物理的にこすって落とします。

剪定に適した時期

ジャボチカバの剪定は3~11月に数回に分けて行います。

一度にすべて剪定してしまおうと思わず、枝や葉が込み入ってきたときに都度剪定しましょう。

ジャボチカバは成長が遅い植物ですので、一度葉を落としてしまうと新たに伸びてくるまでに時間がかかります。

剪定量は最大でも全体の葉の1/3程度までにして、光合成が十分に行える量の葉を残しておきましょう。

また、剪定するときは枝のキワから切って余分なところを残さないようにすることも大切です。

切り口の修復がスムーズに行われ、カビや病気を防ぐことができます。

剪定の目的

- 風通しを良くする

- 光が葉や幹に十分に当たるようにする

- 主幹に栄養を集中させて花や実が早く付くようにする

- 病害虫を防ぐ

剪定のやり方

ジャボチカバの剪定の際は、以下のような枝を切ります。

- 主幹の邪魔になる枝

- 主幹から出た細い枝

- 内向きに伸びている枝

- 伸びすぎた枝

- 枯れた枝

主幹の邪魔になる枝の剪定

主幹のすぐ近くで並行して伸びている枝や、太い枝と太い枝の間に生えている中途半端な枝は剪定します。

花や実は主幹や太い枝に付くため、将来花芽ができたときに物理的に邪魔になる枝は早めに取り除いておきましょう。

主幹から出た細い枝の剪定

主幹に栄養を集中させるため、主幹から伸びているひょろひょろとした細い枝も剪定します。

内向きの伸びている枝の剪定

内側に向かって伸びている枝も剪定しましょう。

内側に入るほど光が当たりにくくなり、他の枝の葉に当たる光も邪魔してしまいます。

風通しが悪くなり、湿気がこもって病害虫の原因にもなりかねませんので、思い切って取り除きましょう。

伸びすぎた枝の剪定

横に伸びすぎた枝は、スペースが許せばそのままでも問題ありませんが、置く場所に制約があったり、見た目のバランスが悪いと感じたりする場合には剪定します。

枝の途中から別の枝が新たに分岐している場所を探し、新しい枝の付け根から先は剪定しましょう。

枝の長さを短くすると同時に、新しい枝からの更なる分岐が促されて葉を増やすことができます。

枯れた枝の剪定

枯れた枝はそのままにしておくとカビや病害虫の原因になるため、残らず剪定します。

明らかに乾燥している枝や、触ってパリパリとすぐに折れてしまう枝は枯れているので、キワから取り除きましょう。

苗の選び方

ジャボチカバの苗を購入する場合、「接ぎ木苗(つぎきなえ)」と「実生苗(みしょうなえ)」のどちらかを選択することになります。

それぞれの特徴を踏まえ、自分が求めている苗を選びましょう。

| 苗の種類 | 価格の手頃さ | 結実の速さ | 樹形の美しさ |

|---|---|---|---|

| 接ぎ木苗 | △ | ◎ | ○ |

| 実生苗 | ◎ | △ | ◎ |

接ぎ木苗の特徴

接ぎ木苗は、既に花や実をつけるまで成熟した株の枝を実生苗に接ぎ合わせた苗のことです。

根元は実生苗、途中から別の枝がくっついて伸びている状態ですので、結合部がややいびつに見える場合があり、作業に手間がかかっていることから価格が高い傾向にあります。

しかしながら、メインの枝が成熟した株であることから早い個体では1~3年というスピードで実をつける場合もあるため、早期結実を望む方には大きなメリットとなるでしょう。

実生苗の特徴

実生苗は、種まきをして発芽したものをそのまま育てた苗のことです。

自然な樹形で美しく、価格も安価なため初心者でも手を出しやすい苗でしょう。

ただし開花や結実には10年近く時間を要することもあるため、「植物のお世話自体を楽しみたい」「花や実はすぐには望んでいない」という方におすすめです。

植え方

ジャボチカバの苗は、販売時の鉢のままでは根詰まりを起こす可能性があるため、購入後はすぐに植え替えるようにしましょう。

別の鉢に植える場合は、最後に解説する「鉢替えのやり方」を参考にしてみてください。

ここでは地植えにする方法を紹介します。

- 植え付けの時期と場所を見極める

- 穴を掘る

- 土を調整する

- 苗を植える

- 水をたっぷり与える

① 植え付けの時期と場所を見極める

ジャボチカバの植え付けは4~6月頃に行います。

また、風通しが良く日当たりを十分に確保できる場所が適しているため、時期や場所に目星をつけてから植え付けに着手しましょう。

② 穴を掘る

購入した苗が植えてある鉢の大きさよりも一回り~2倍程度大きな穴を掘ります。

③ 土を調整する

ジャボチカバが好む、水はけが良くて弱酸性の土を用意します。

後ほど解説する「用土」を参考に、市販の土を購入するか、掘り起こした土をベースに自分で配合して調整しましょう。

④ 苗を植える

鉢から苗を抜き、根を崩さないようにしながら穴に置きます。

周囲に土を入れ、根元を少し押さえて土を固定しましょう。

⑤ 水をたっぷり与える

最後に水をたっぷりかけたら完成です。

樹皮が剥がれても大丈夫?

ジャボチカバを育てていると、樹皮が剥がれて白くなることがあります。

突然剝がれるときになりますが、成長と共に自然に樹皮が剝がれてくる植物なので問題ありません。

ジャボチカバの栽培環境

ジャボチカバに適した栽培環境を次の3つの視点で確認していきましょう。

- 置き場所と日当たり

- 適切な温度

- 用土

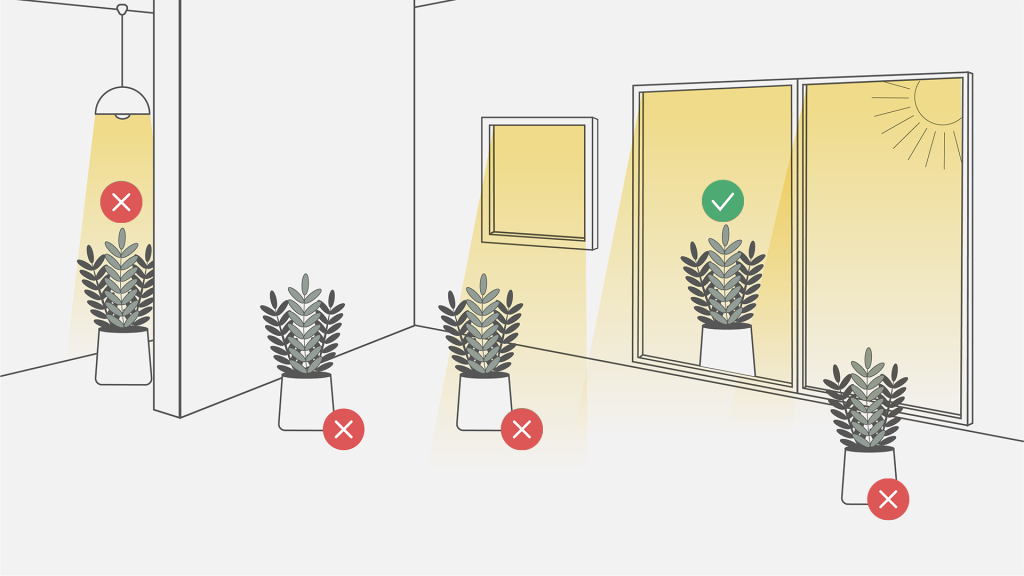

置き場所と日当たり

ジャボチカバは、風通しが良く直射日光が1日中当たる場所に置くのが理想です。

特に日光は、ジャボチカバの健康だけでなく開花や結実にも必要な要素ですので、葉はもちろん幹にも十分に光が当たる場所を選びましょう。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

| 季節 | 夏 | 冬 |

|---|---|---|

| 適温 | 20~25℃ | 0℃以上 |

ジャボチカバの生育適温は20~25℃で、暖かい環境を好みます。

耐寒性はさほど高くなく、0℃を下回ると枯死する可能性があるため、晩秋~早春は屋内で管理するのが安全です。

関東以西の地域では屋外でも冬越しできる場合もありますが、霜や冷気を避ける対策は必ず行いましょう。

ジャボチカバの土の配合比率(用土)

ジャボチカバには、水はけが良く弱酸性の用土が向いています。

市販の土を使用する場合は次のタイプがおすすめです。

- 果樹用の土

- 庭木用の土

次の割合を参考に自分で配合するのも良いでしょう。

- 赤玉土(小粒):4

- 鹿沼土:3

- バーク堆肥:3

ジャボチカバの開花時期

栽培地によって多少前後しますが、ジャボチカバは春~秋にかけて開花します。

ジャボチカバの開花時期は2~11月頃

特に大葉系の品種は、他の系統と比較して花をつける回数が多いのが特徴です。

中葉系は大葉系には及ばないものの、1年で複数回花を楽しむことができます。

小葉系は、春と秋にそれぞれ1回程度、もしくはどちらかで1回しか花を付けないことも多いです。

ジャボチカバの花が咲かない原因は?

ジャボチカバの花が咲かない原因は次の4つが考えられます。

- 樹が成熟していない

- 日当たりが不足している

- 水が不足している

- 土がアルカリ性に傾いている

① 樹が成熟していない

ジャボチカバの花は、植え付けから数年経過しないと咲かないのが一般的です。

| 苗の種類 | 開花までの年数(目安) |

|---|---|

| 実生苗 | 5~10年 |

| 接ぎ木苗 | 4~6年 |

実生苗は接ぎ木苗よりも年数を必要とし、特に小葉系の品種は10年近くかかる例も多く見られます。

② 日当たりが不足している

日当たりが不足することで花が咲かないケースもあります。

葉だけでなく幹や枝にも日光が当たらないと花が付かないため、置き場所を見直したり、余分な枝を剪定したりして、日当たりを調整してあげましょう。

③ 水が不足している

水不足によって花を咲かせるエネルギーが出せていない場合もあります。

葉が全体的にしおれていたり、どことなく元気がないように見えたりする場合は、水やりの回数を増やしてみましょう。

特に夏は土が乾燥しやすいため、1日1回では足りないこともあるかもしれません。

④ 土がアルカリ性に傾いている

ジャボチカバは弱酸性の土壌を好むため、土がアルカリ性に傾いてしまうと栄養を上手に吸収できなくなり、花に回すエネルギーが足りない状態になることがあります。

使用している用土がアルカリ性であったり、長年植え替えていなかったりする場合には、弱酸性の用土に植え替えるのが良いでしょう。

ジャボチカバの実の収穫

ジャボチカバの結実に関する情報や実の収穫方法について確認していきましょう。

ジャボチカバの収穫時期

ジャボチカバの実は開花から30~40日後に収穫時期を迎えます。

例えば2~11月に開花する大葉系の品種であれば、ほぼ1年中実をつける可能性があり、何度も収穫を楽しむことが可能です。

実が濃い紫色になり、しっかりハリがある個体を収穫しましょう。

完熟を過ぎると徐々にシワがよってハリが失われ、発酵したような味になってしまうので、美味しく食べるためには適切な時期を逃さないのが重要です。

ジャボチカバの実がならない原因は?

ジャボチカバの実がならない場合、次の2つの状況が考えられます。

- 花が咲かない

- 花が咲いても結実しない

どちらのケースでも、日当たり不足や水不足、栄養不足などが原因になることがあります。

先ほど「ジャボチカバの花が咲かない原因は?」で解説した内容と対応策が重なっているので、これらを参考に環境改善を試してみてください。

また、花が咲いても結実しないケースの原因の1つとして、受粉ができなかった可能性が挙げられます。

風通しが悪かったり、花粉を運んでくれる虫が少なかったりするなどの理由が考えられるため、次の方法で受粉を促してみましょう。

- 風の良く通る場所に移動させる

- 筆などでおしべを揺らして花粉を飛ばす

ジャボチカバの実の収穫方法

完熟した実を優しくつかみ、左右に少しひねるようにすると簡単に収穫できます。

傷みやすい果物のため収穫後は冷蔵庫で保存し、2~3日以内に食べきるようにしましょう。

冷凍すれば1ヶ月ほど保存可能ですので、余ったときは凍らせてジャムやジュースに活用してみてください。

ジャボチカバの種まき

ジャボチカバを種から育てる方法を詳しく紹介します。

種まきに適した時期

ジャボチカバの種まきは3~6月が適しています。

発芽適温は25~30℃のため、発芽の確率を最大限に引き上げたい場合は、最低気温が25℃を下回らなくなったタイミングで種まきをするのが良いでしょう。

ジャボチカバの種まきのやり方

- 種を一晩水に浸ける

- 種をまく

- 毎日水をやる

- 発芽を待つ

- 1株ずつに植え替える

① 種を一晩水に浸ける

ジャボチカバの種は、食べた実に入っていたものを使用するか、通信販売などで購入して用意します。

種1粒に6個程度の胚が集まっていて、力を加えるとポロポロと崩れてしまう場合があります。

崩れないよう優しく扱いながら、周囲に果肉が付いている場合は完全に取り除き、一晩水に浸けておきましょう。

② 種をまく

小さいポットと新品の鹿沼土(小粒)を用意します。

ポットに鉢底石を敷き、鹿沼土を7割程度まで入れましょう。

種を置き、軽く用土をかぶせて水をたっぷりとかけます。

③ 毎日水をやる

毎日水をたっぷりと与え、土が乾ききらないように管理します。

④ 発芽を待つ

約1ヶ月で発芽します。

複数本の芽が出ることがありますが、これは種に複数の胚が含まれているためです。

その状態のまま、発芽後も毎日水やりを続けましょう。

⑤ 1株ずつに植え替える

芽が複数本出ている場合は、15cm程度まで成長したら1株ずつに分けて別々の鉢に植え替えます。

植え替えのやり方は後ほど解説する「鉢替えのやり方」を参考にしてみてください。

ジャボチカバを種から育てるのは大変?

ジャボチカバは生育スピードが緩やかな植物です。

栽培環境によっても成長度合いは異なり、発芽から1年で50cm程度の大きさまで成長する個体もあれば、3年経過しても20cmに満たない個体もあります。

お世話は難しくありませんが、開花や結実を目指す場合には、発芽から5~10年かかることを認識しておきましょう。

ジャボチカバの増やし方

ジャボチカバは種まき以外に「挿し木」で増やすことができます。

挿し木とは、剪定した枝を植えて別の株として育てる方法です。

挿し木の時期はいつがいい?

挿し木は4~9月に行いましょう。

成長期で根が出やすいため、土にしっかりと定着してくれます。

挿し木のやり方

- 枝先から10cm程度剪定する

- 土に挿す

- たっぷりと水をやる

- 発根を待つ

① 枝先から10cm程度剪定する

ジャボチカバの樹から、元気な枝を剪定します。

枝先から10cm程度のところでカットしましょう。

② 土に挿す

ポットに鉢底石と鹿沼土を入れます。

剪定した断面が下になるよう土に挿していきますが、挿す部分に葉が付いている場合はすべて取り除いておきます。

剪定した枝をグラグラしない程度の深さまで挿しましょう。

③ たっぷりと水をやる

底から流れ出るくらいたっぷりと水をやります。

受け皿に残った水はすぐに捨てましょう。

この後、土の表面が乾ききる前に水やりするサイクルで発根を待ちます。

④ 発根を待つ

発根には1年以上かかることもあるため、じっくりお世話を続けましょう。

枝や葉が枯れず、新しい芽が出てきたら発根している合図です。

成株を育てるときの用土に植え替え、お世話を続けましょう。

植え替え時期はいつがいい?

植え替えは4~6月頃(最低気温が20℃以上になる時期)に行いましょう。

小さい株であれば2年に1回、大きくなれば3~5年に1回の植え替えで問題ありません。

鉢替えのやり方

- 新しい鉢を用意する

- 根を崩さないように植える

- 水をたっぷり与える

① 新しい鉢を用意する

今までよりも一~二回りほど大きい鉢を用意します。

鉢底石を敷いて新品の用土を少し入れておきましょう。

② 根を崩さないように植える

株を優しく引き抜き、根を崩さないように新しい鉢に入れます。

根元の高さを調整しながら、用土を追加していきましょう。

鉢の周囲を叩きながら敷き詰め、土が隙間なく行きわたるように入れます。

植え終わったら根元を軽く押さえて固定しましょう。

③ 水をたっぷり与える

底から流れてくるまで水をたっぷりと回しかけます。

受け皿に溜まった水は捨て、その後は一般的な株と同じように水やりを行いましょう。