フィロデンドロンの育て方

公開日 2025年09月13日

更新日 2025年10月31日

育てやすさ

初心者の方でも育てやすいのでおすすめです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

フィロデンドロンの基本情報

| 植物名 | フィロデンドロン |

| 学名 | Philodendron |

| 英名 | Philodendron |

| 別名 | 幸運の木 |

| 原産地 | ブラジル、パラグアイなど中央~南アメリカの熱帯域 |

| 科名 | サトイモ科 |

| 属名 | フィロデンドロン属 |

| 開花時期 | 6~8月 |

フィロデンドロンは中南米を原産地とするサトイモ科の植物です。

つる性で樹幹を這い上るようにして成長する様子から、ギリシャ語でPhileo(愛する)とdendron(木)を組み合わせた学名がつけられています。

フィロデンドロンは種類が非常に多く、品種によって葉の形状や模様、成長様式が異なるのが特徴です。

葉に白い斑が入るものや美しい縞模様のものなど様々で、そのスタイリッシュな姿から観賞価値が高い観葉植物として人気が高まっています。

成育旺盛で丈夫なため初心者でも育てやすく、室内の明るい場所であれば十分育てることができる耐陰性の高さも魅力です。

月別栽培カレンダー

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種まき

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

剪定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花時期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

挿し木

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

| 品種名 | 性質 | 葉の形 | 斑の有無 | レア度 | 育てやすさ |

|---|---|---|---|---|---|

| フィロデンドロン ホワイトウィザード | つる性 | ハート形 | 有 | ★★★★★ | ★★★★☆ |

| フィロデンドロン バーキン | 直立性 | ハート形 | 有 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |

| フィロデンドロン ビレッタエ | つる性 | 矢じり形 | 無 | ★★★★★ | ★★★★☆ |

| フィロデンドロン スクアミフェルム | つる性 | 掌状 | 無 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |

| フィロデンドロン シルバーメタル | つる性 | 卵形 | 無 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |

| フィロデンドロン エルチョコレッド | つる性 | ハート形 | 有 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |

| フィロデンドロン グロリオーサム | ほふく性 | ハート形 | 有 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

| フィロデンドロン ゴールデンクロコダイル | つる性 | ギザギザ形 | 無 | ★★★★☆ | ★★★★★ |

| フィロデンドロン セローム | 直立性 | 掌状 | 有 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |

| フィロデンドロン ザナドゥ(クッカバラ) | 直立性 | 掌状 | 無 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |

| フィロデンドロン ペインテッドレディ | つる性 | 矢じり形 | 有 | ★★★★☆ | ★★★★★ |

フィロデンドロンは種類が非常に多く、約650の品種があります。

木に張り付いてよじ登るように成長するツル性タイプが多いですが、真上に向かって伸びる直立性のものやほふく性のものなどもあり、品種によって性質が違うのが特徴です。

また葉の見た目も、切れ込みが入ったものや斑入りのものなど多岐にわたります。

フィロデンドロンの代表種や人気の品種は以下の通りです。

フィロデンドロン ホワイトウィザード

フィロデンドロン ホワイトウィザードは名前の通り、葉に白い斑が入る品種です。

緑と白が複雑に混ざる葉の模様はまるで油絵のような印象を受けます。

フィロデンドロン バーキン

緑と白の繊細なしま模様の葉をつけるのが特徴で、比較的新しい品種ながら非常に人気があります。

新葉は透き通るように白く、成長するにつれ徐々に濃い緑色に変化していくのも魅力です。

フィロデンドロン ビレッタエ

矢じり形の長い葉をつけるフィロデンドロンです。

オレンジ色の葉柄をもち、葉には光沢があります。

フィロデンドロン スクアミフェルム

葉柄が赤色で細かい毛がびっしりと生える個性的な品種で、別名「ワタゲカズラ」とも呼ばれます。

5つに裂ける大きな葉も特徴的です。

フィロデンドロン シルバーメタル

シルバーグレーのスプレーを吹きかけたようなメタリックな色の葉が特徴です。

光に当たるとキラキラ輝き、見る角度によって色が変わります。

フィロデンドロン エルチョコレッド

エクアドルのエル・チョコ地方原産の品種です。

ベルベットのような質感の深い緑色の葉は上品な雰囲気があり、葉の裏面は赤茶色になっています。

フィロデンドロン グロリオーサム

黄色の葉脈が入ったハート形の葉をつけるフィロデンドロンです。

大型の品種で、生長すると葉は40~50cmとかなり大きくなります。

フィロデンドロン ゴールデンクロコダイル

ギザギザした細長い形状で、表面がワニの背中のようなデコボコしたユニークな葉をつけます。

イエロー、ライム、グリーンと色が変わっていく新芽も魅力的です。

フィロデンドロン セローム

たくさんの深い切りこみが入った南国ムード漂う大きな葉が特徴です。

直立性の品種で、太い茎が四方に広がるように成長します。

フィロデンドロン ザナドゥ(クッカバラ)

ギザギザと切れ込みが入った光沢のある葉をもつフィロデンドロンを代表する品種の一つです。

セロームに似ていますが、葉が濃い緑色で一回り小さく、切れ込みもやや浅くなっています。

フィロデンドロン ペインテッドレディ

ペイントしたように黄緑や黄色の散り斑が入る、他の品種ではあまり見られない独特な葉の模様が特徴です。

茎は薄いピンク色から成長とともに段々と赤みが強くなっていきます。

フィロデンドロンの葉っぱの特徴

フィロデンドロンはサトイモ科の植物に共通する特徴を持ち、ハート形や楕円形、羽状に切り込みが入るものなど様々な形状の葉をつけます。

葉の色もフィロデンドロン シルバーメタルのようにツヤのある銀灰色や、フィロデンドロン バーキンのような白い縞模様が入るものなど多種多様です。

成長するにつれ葉の形や色が変わることもあり、見た目の変化を楽しめるのも魅力の一つになっています。

フィロデンドロンはどんな花が咲く?

フィロデンドロンの開花時期は一般的に6〜8月ごろが多く、サトイモ科の植物によく見られる白い花を咲かせます。

じつは花びらの様に見える部分は仏炎苞と呼ばれ葉が変化したもので、苞に包まれた円柱状の花序が本当の花です。

仏炎苞は白色が一般的で、品種によっては赤やオレンジ色のものもあり、開花時には大きく開きますが1日程度で閉じる習性があります。

なお、フィロデンドロンは日本の気候では開花自体が難しく、長年育てても1度しか咲かない場合や全く開花しないことも珍しくありません。

フィロデンドロンの花言葉

フィロデンドロンの花言葉は「華やかな明るさ」「壮大な美」です。

これらはフィロデンドロン属の植物に共通する花言葉となっていて、品種ごとに個別のものがつけられている場合もあります。

フィロデンドロンの育て方

フィロデンドロンの育て方のポイントは以下の通りです。

- 水やりは土が乾いてから

- 緩効性肥料と液肥を使い分ける

- カイガラムシや軟腐病に注意する

伸びすぎた場合や仕立て方などについても以下で詳しく解説します。

水やりの頻度

フィロデンドロンの水やり頻度は季節によって調整しましょう。

| 季節 | 頻度 | 時間帯 |

|---|---|---|

| 春~夏 | 土が乾いてから | 早朝 |

| 秋~冬 | 土が乾いてから2、3日後 | 昼 |

春〜夏にかけての成長期には、手で土を触って水分を感じなくなったら水やりを行いましょう。

土が乾燥しやすい時期なので週に1〜2回程度の水やりが目安となります。

夏場は日中に水やりをすると鉢の中が蒸れるので午前中に行ってください。

晩秋に差し掛かり気温が下がってきたら、土の渇き具合を見ながら徐々に水やりを控えていき、冬場は完全に土が乾いてから2、3日後に水を与えます。

寒い時期は日が昇り気温が上がるお昼頃に水やりをしましょう。

フィロデンドロンは水分を好む植物ですが、水のやりすぎは根腐れを起こすため注意が必要です。

葉水

フィロデンドロンは多湿の環境を好む植物のため、葉水を与えるとより元気に育つほか、ハダニなどの病害虫の予防にもなります。

葉水は基本的に毎日午前中に行い、葉の表面だけでなく裏側もしっかり水を吹きかけましょう。

春から秋の生育期は特に葉が乾燥しやすいため、様子を見ながらこまめに葉水を行ってください。

肥料のあげ方

フィロデンドロンの葉にボリュームが欲しい時やツヤを出したい場合は、元肥以外にも追肥をするのが効果的です。

与える肥料は、緩効性肥料と液体肥料を季節によって使い分けましょう。

| 季節 | 肥料の種類 | 頻度 |

|---|---|---|

| 春 | 緩効性肥料 | 1か月に1回程度 |

| 夏 | 液体肥料 | 2週間に1回程度 |

| 秋冬 | 不要 | |

春先に長期間効果が持続する緩効性肥料を1ヶ月に1回程度置き肥し、初夏から夏にかけては薄めた液体肥料を2週間に1回程度与えてください。

気温が下がってくる10月頃~冬場は成育が緩やかになるため、肥料は必要ありません。

肥料の与えすぎは根を傷めるため注意し、商品の用法や容量を確認してペースや時期をしっかり守りましょう。

病害虫・害虫対策

フィロデンドロンにはカイガラムシやハダニが発生する場合があるので注意が必要です。

また、かかりやすい病気として「軟腐病(なんぷびょう)」が挙げられます。

全体的な害虫対策のポイントは次の通りです。

- 風通しをよくする

- 湿度を保つ

- 株をこまめにチェックする

害虫の発生を予防するには普段から適切な栽培環境を整えておくのが大切です。

葉や茎に虫がいないかこまめにチェックし、早期発見で被害を最小限に抑えましょう。

以下でそれぞれの害虫についての対策を解説します。

カイガラムシ

- 貝殻のような殻や、粉で覆われた虫

- 葉や茎がベタベタする

カイガラムシは葉や茎の養分を吸い取り生育を妨げるほか、葉が黒いすすに覆われたようになる「すす病」を引き起こす恐れもあります。

発生した場合は、成虫であれば歯ブラシでこすり落として退治し、幼虫にはカイガラムシに効く即効性の殺虫剤を散布しましょう。

殺虫剤には土の中に混ぜて株に薬剤を行きわたらせる浸透性タイプのものもあります。

カイガラムシは風通しが悪い場所で管理していると発生するため、風通しのよい場所に移動させる、サーキュレーターで風を送るなどの対策をしましょう。

ハダニ

- 0.3~0.8mm程度の赤や黄緑色の虫

- 乾燥した環境を好む

ハダニが発生すると葉に白い斑点や傷が生じ、生育不良や葉が落ちたりします。

ハダニは水に弱いため、発生した場合は水で洗い流すのが効果的です。

大量に発生した場合は専用の薬剤を使用して対処しましょう。

発生を防ぐには、日頃から葉水を行い乾燥させないようにすることが大切です。

軟腐病(なんぷびょう)

- 菌によって葉や茎が腐る

- 湿度が高いと発生しやすい

軟腐病とは害虫の食害痕や管理作業による傷から菌が入り、葉や茎が腐敗して枯れてしまう病気です。

湿度が高い状態で発生しやすく、雨が続いた後に急激に病気が進行する特徴があります。

軟腐病は治療する薬剤がなく、一度罹ると治せない病気のため病変箇所をすぐに切り落として拡大を防ぎましょう。

伸びすぎた時はどうする?

フィロデンドロンが伸びすぎた時は剪定をするか、飾り方を変えるのがおすすめです。

長く伸びすぎた茎は先端から枯れることも多く不格好になりがちなため、バランスや見た目が悪い茎は剪定をして仕立て直しましょう。

つる性の品種は特に生育旺盛で、カットしても数か月後にはまた新芽もどんどん伸びるので短く切り戻しても大丈夫です

また、剪定せずにハンギング仕立てや棚の上に置き場所を変えるだけでもおしゃれに飾ることができます。

仕立て方

フィロデンドロンの代表的な仕立て方は支柱を使用する方法とハンギング仕立てです。

以下でそれぞれの仕立て方について紹介します。

ヘゴ支柱やモスポールで仕立てる

フィロデンドロンは茎から気根という木に掴まるための根を出してよじ登るようにして成長します。

上に伸ばして仕立てたい場合は、気根が張り付きやすい構造の「ヘゴ支柱」や水苔が入った「モスポール」などを使用するのがおすすめです。

気根が密着して掴まりやすくなるように必ずワイヤーなどで茎を支柱に固定しましょう。

丈を高くしたくない場合は、茎が伸びるたびに剪定するとコンパクトになり支柱は必要ありません。

ハンギング仕立て

伸びた茎を剪定せずに、そのまま活かして垂れ下がるように仕立てるハンギング仕立てもおすすめです。

ハンギング仕立てにする場合は専用のハンギングバスケットや釣り鉢を使用して壁やダクトレールから吊るしましょう。

落下する恐れがあるため用土や鉢は軽量のものを使用し、設置個所の強度にも注意してください。

植え方

フィロデンドロンの苗を購入する際は、葉数が多くて軸がしっかりした徒長していないものを選びましょう。

苗の植え付けは5〜8月が適していますが、真夏の猛暑日は避けて行なってください。

冬場でも室温を20℃以上に保てるのであれば植え付けできます。

根腐れを防ぐために鉢は一回りほど大きいものにして、定着しやすいように根をほぐしてから植えつけるのがポイントです。

フィロデンドロンの栽培環境

フィロデンドロンは熱帯地域に自生する植物のため、風通しがよく柔らかな光が当たる温暖な環境を好みます。

土壌は保水性があり水はけのよいものが最適です。

以下でフィロデンドロンに適した置き場所や用土など、栽培環境について詳しく解説します。

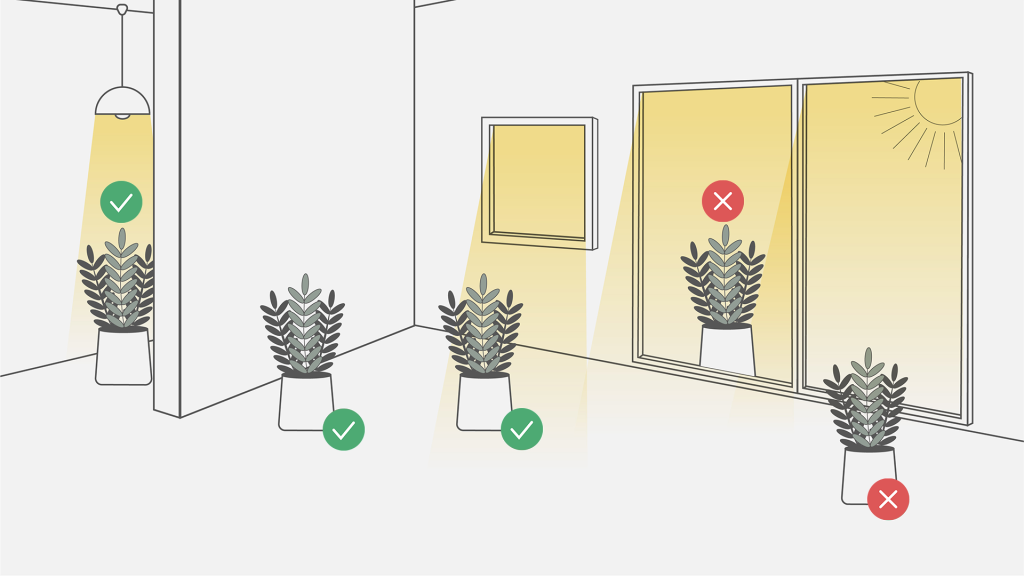

置き場所と日当たり

フィロデンドロンは風通しがよくて間接光が当たる場所を好みます。

直射日光が当たる場所は葉焼けの原因になるため避け、屋外であれば明るい日陰、室内であればレースカーテン越しの光が当たる窓辺に置くとよいでしょう。

乾燥して葉が傷むためエアコンの風が直接当たる場所は避けてください。

耐陰性があるため室内で十分に育ちますが、暗すぎる場所では成育が悪くなるので注意が必要です。

フィロデンドロンはシュウ酸カルシウムという有毒の成分を株全体に含むため、ペットや小さな子供が口にしないように手の届かない場所に置きましょう。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

フィロデンドロンの生育に適した温度は25~28℃です。

フィロデンドロンは熱帯地域に自生する植物のため、耐暑性はありますが寒さには弱く、耐寒温度は10℃程度といわれています。

春~秋は温度管理はほとんど必要ありませんが、屋外で管理している場合は冬場は暖かい室内に取り込みましょう。

冬場の窓際やドアの側は屋外と同じくらい冷え込み、冷たい風が吹き込むため離れた場所に置いてください。

また、室内で育てる場合は葉が傷むためエアコンなどによる急激な温度変化や乾燥に注意してください。

フィロデンドロンの土の配合比率(用土)

フィロデンドロンの生育には腐植質で水はけのよい用土を使用しましょう。

市販の観葉植物用培養土、自作の場合は赤玉土(小粒):7、腐葉土:3の割合で混ぜたものがおすすめです。

赤玉土は保水性があり、腐葉土は土壌改良効果により土をフカフカにするためフィロデンドロンの生育に最適です。

さらに排水性を高めたい場合は川砂を加えるとよいでしょう。

コバエが気になる場合は、鹿沼土などの無機質の用土で土の表面を覆うと発生を抑えられます。

フィロデンドロンの種まき

フィロデンドロンは種からの栽培も可能です。

以下で種まきにおすすめ時期や、やり方について解説します。

種まきにおすすめの時期

フィロデンドロンの種まきの適期は、春から夏(5~8月頃)です。

フィロデンドロンは春から夏にかけて生育が活発になるため、気温が高く、湿度も適度な時期に種まきを行うと発芽率が高まります。

種まきのやり方

フィロデンドロンの種まきのやり方は以下の通りです。

- 種を水に浸す

- 種を植える

- 水やりをする

- ビニール袋をかぶせる

- 直射日光を避けて管理する

① 種を水に浸す

硬い外殻を柔らかくするため種を24時間水に浸します。

② 種を植える

育苗トレイに入れた土の上に種を置き、完全に土に埋もれない程度に薄く土をかけます。

使用する土は種まき用の土や鹿沼土(細粒)などの水はけのよいものがおすすめです。

③ 水やりをする

霧吹きを使って土全体に均一に水分が行き渡るように湿らせます。

④ ビニール袋をかぶせる

湿度を保つために透明なビニール袋を育苗トレイにかぶせます。

⑤ 直射日光を避けて管理する

種に直射日光が当たると発芽に悪影響を及ぼすため、日光が当たらない明るい場所で保管しましょう。

発芽までの数週間は20〜25℃に室温を保つようにし、霧吹きで水を毎日与えてください。

芽が出たらビニール袋を取り外しますが、まだ苗自体が弱いため発芽後も水やりは霧吹きで行い、過度な水を与えるのは避けましょう。

フィロデンドロンを種から育てると大変?

フィロデンドロンを種から育てるには購入する種のほか、育苗トレイや発芽用の用土、スプレーボトルなどの道具が必要です。

また発芽まで数週間の間、温度管理や水やりなどの作業が毎日必要になります。

種から育てて楽しみたい方はおすすめですが、時間と手間がかかるため少し大変かもしれません。

株を増やしたいだけという場合は苗を購入するか、挿し木を行うのがおすすめです。

フィロデンドロンの増やし方

フィロデンドロンの増やし方には、挿し木と株分けがあります。

挿し木とは、植物の一部を切り取ったもの(挿し穂)を発根させて増やす方法です。

株分けは文字通り株を引き離して分割する方法になります。

どちらも比較的簡単にできるので株を増やしたい方はチャレンジしてみてください。

以下で、挿し木や株分けなどの増やし方の他、剪定についても解説します。

剪定・株分けの時期はいつがいい?

フィロデンドロンの剪定は新芽が生えやすく回復が早い5~6月に行いましょう。

剪定した茎は挿し木にも使用できるので一緒に行うのがおすすめです。

気温が高すぎて生育が緩慢になる真夏や、休眠期である冬場は株の負担になるため、枯れた葉や茎をカットする程度にして基本的に剪定は避けてください。

株分けは植え替え時期に合わせて行うのが基本で、5~8月の根が定着しやすい成長期が適しています。

です。

剪定のやり方|どこを切ればいい?

伸びすぎた茎を切り戻し剪定するときは葉の付け根付近でカットしましょう。

葉の付け根付近でカットすることにより、幹に残った葉柄は時間が経つと自然と落ちてきれいに取れます。

丈が高くなりすぎた場合は根元の新芽が出る部分を残すようにして、その少し上をカットして樹形を整えましょう。

子株や新芽が出ていない直立性のフィロデンドロンの場合は、短く切り詰めないように注意してください。

フィロデンドロンの樹液は肌に付くとかぶれる場合があるので剪定を行う際は手袋を着用しましょう。

株分けのやり方

フィロデンドロンの株分けのやり方は次の通りです。

- 鉢から株を抜く

- 株を分ける

- 新しい鉢に植え付ける

① 鉢から株を抜く

鉢から株を取り出して根をほぐして土を落とします。

土の種類を変える場合は流水で綺麗に土を洗い流してもよいです。

長すぎる根や傷んだ根があればカットして取り除いてください。

② 株を分ける

株元を確認しながら縦に割るように手で引き離しましょう。

手で分けられない場合はナイフで切り分け、切り口には防腐のためにアロンアルファなどの接着剤を塗ります。

③ 新しい鉢に植えつける

新しい鉢に株の高さに合わせて用土を入れ、鉢の中央に株を置き周りに用土を充填していきます。

植え付けが完了したらたっぷりと水を与え、直射日光を避けた明るい場所で数週間ほど管理してください。

挿し木のやり方

フィロデンドロンの挿し木は、気温と湿度が高い5〜8月の成長期に行うのがおすすめです。

- 挿し穂の準備

- ポットに植える

- 明るい日陰で管理する

① 挿し穂の準備

挿し穂に使用する茎は節の下でカットしましょう。

節は2つ以上あるものがよく、上部の葉を1~2枚残して他の葉は落とします。

② ポットに植える

水はけのよい用土をいれた育苗ポットなどに植えます。

用土は挿し木用のものか、パーライトとバーミキュライトを同量混ぜたものがおすすめです。

③ 明るい日陰で管理する

用土を乾かさないように湿った状態をキープしながら、風通しのよい明るい日陰で管理します。

順調に成長すれば約1か月後には鉢に植え替えが可能です。

水挿しのやり方

- 挿し穂の準備

- 水に挿す

- 直射日光を避けて管理する

① 挿し穂の準備

挿し穂に使用する茎は節の下でカットしましょう。

節は2つ以上あるものがよく、葉が多い場合は上部の2、3枚だけ残して他は切り落とします。

② 水に挿す

透明な容器に水を入れ、2節ほど十分に浸かるように挿し穂を入れます。

水を吸いやすいように切り口は斜めにカットしておきましょう。

③ 直射日光を避けて管理する

直射日光の当たらない明るい場所で管理し、2、3日に一回水を交換してください。

3週間ほど経つと根が3cm程度になり、鉢に植え付けができます。

植え替え時期はいつがいい?

フィロデンドロンは生育期になると株が活発になり根の成長もよいため、春〜夏(5~8月)に植え替えを行うと新しい土壌にも適応しやすいです。

冬場は逆に成長が止まる休眠期であるため植え替えは避けてください。

植え替えは基本的に1〜2年に1回行いますが、鉢底から根が出ていたり水やり後に土がすぐに乾いたりする場合は根詰まりしている恐れがあるので植え替えを検討しましょう。

また、葉色が悪い場合や成育が良くない場合も植え替えにより解決することもあるので試してみるのもおすすめです。

鉢替えのやり方

フィロデンドロンの鉢替えをする際は土が乾いた状態で行う方が根へのダメージが少なくて済むので水やりは数日控えておくとよいでしょう。

鉢替えのやり方は以下の通りです。

- 鉢から株を抜く

- 新しい鉢に用土を入れる

- 株を植える

- 半日陰で管理する

① 鉢から株を抜く

鉢から株を抜き、優しくほぐして土をある程度落とします。

伸びすぎた根や傷んだ根があれば清潔なハサミで切り取りましょう。

② 新しい鉢に用土を入れる

新しい鉢に鉢底石を敷き、株の高さに合わせて用土を入れます。

用土は市販の観葉植物用培養土、自作の場合は赤玉土(小粒):7、腐葉土:3の割合で混ぜたものがおすすめです。

③ 株を植える

新しい鉢の中央に株を置き、茎や葉にかからないように注意しながら土を株の周りに充填していきます。

④ 半日陰で管理する

植え替えが完了したら水をたっぷり与えます。

植え替え後は直射日光を避けた半日陰で数週間ほど管理し、土が乾いてから水やりをしてください。

根にダメージがあるため2週間ほどは肥料を控えましょう。