ハオルチア オブツーサの育て方

公開日 2025年10月01日

更新日 2025年10月31日

育てやすさ

育て方の難易度は普通レベルです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

INDEX

目次

ハオルチア オブツーサの基本情報

| 植物名 | ハオルチア オブツーサ |

| 学名 | Haworthia cooperi var.truncata、Haworthia cymbiformis var. obtusa |

| 和名 | 雫石 |

| 英名 | Haworthia obtusa |

| 別名 | 砂漠の宝石、クリスタルプランツ |

| 原産地 | 南アフリカ |

| 科名 | ツルボラン科(旧ユリ科) |

| 属名 | ハオルチア属 |

| 開花時期 | 2~6月 |

ハオルチア オブツーサは「軟葉系」と呼ばれるハオルチアの仲間で、葉先にある透明な窓が魅力の多肉植物です。

ぷっくりと厚みのある葉は透明感のあるグリーンで、水のしずくのような姿から、和名では「雫石(しずくいし)」とも呼ばれています。

斑入りの「錦」や色変わりタイプなど、品種のバリエーションも豊富で、コレクション性の高さも魅力のひとつです。

やや繊細な面はあるものの、多肉植物の中では育てやすく、インテリアやギフトとしても人気があります。

月別栽培カレンダー

種まき

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

| 品種 | 葉の色 | 葉の形 | 育てやすさ | レア度 |

|---|---|---|---|---|

| オブツーサ トゥルンカータ | 明るい緑~青緑色 | 肉厚で丸い | ◎ | 普通 |

| 紫オブツーサ | 白緑~濃紫色 | 肉厚で丸い | 〇 | 普通 |

| ブラックオブツーサ | 黒~黒紫色 | 先端が尖る | ◎ | 普通 |

| 水晶オブツーサ | 青緑~深緑色 | 先端が尖る | 〇 | やや希少 |

| ハオルチア ピリフェラ | 深緑色 | 細長くやや先端が尖る | ◎ | 普通 |

| オブツーサ錦 | 斑入り種 | 丸型が多い | △ | 希少 |

「ハオルチア オブツーサ」という名称は旧学名で、現在は園芸名としてその名残を残しています。

オブツーサの仲間はさまざまな品種があり、水を蓄えてぷっくりと膨らんだ葉と、透明または半透明の美しい窓を持つのが特徴です。

オブツーサ トゥルンカータ

ハオルチアの代表的な品種のひとつで、一般的に「オブツーサ」として流通しているものの多くは、このトゥルンカータを指します。

ぷっくりと丸く透明感のある葉で、群生しやすく初心者にもおすすめの品種です。

緑色の葉先に透明の窓があり、乾燥ストレスで赤みが出る場合もあります。

紫オブツーサ

濃い紫色の葉と光沢のある窓のコントラストが美しい紫オブツーサも、オブツーサの代表的な品種のひとつです。

ぷっくりと肉厚な葉が密集して生え、白みがかった緑から濃い紫へと色の変化も楽しめます。

「ドドソン紫」「黒オブツーサ」などの園芸名で呼ばれることもありますが、ラベルに「OB-1」と表記されているオブツーサは、すべてこの品種です。

ブラックオブツーサ

ブラックオブツーサは、先端が尖った葉に美しい窓があり、濃い緑色からツヤのある黒紫色へと変化する品種です。

三角の葉の横に小さなトゲがあり、条線が先端近くまで伸びてシックな印象を与えます。

比較的耐寒性があり丈夫で育てやすいため、園芸初心者にもおすすめです。

水晶オブツーサ

水晶オブツーサはブラックオブツーサの園芸交配種で、ダークグリーンの葉と水晶のようにクリアな窓が特徴です。

環境ストレスで白緑色や紫に紅葉し、色味によって「ブラック水晶オブツーサ」「ブルー水晶オブツーサ」「パープル水晶オブツーサ」などとも呼ばれます。

ハオルチア ピリフェラ

細長く肉厚の葉で、やや先端が尖ったピリフェラは、美しい深緑色から「玉露」の和名で親しまれている品種です。

ツヤのある葉は日によく当てるとオレンジ色に紅葉し、色彩の変化も楽しめます。

とくに、斑入りのピリフェラは「ピリフェラ錦」と呼ばれ、白やクリーム色の美しい斑色が魅力です。

オブツーサ錦

オブツーサ錦は突然変異で葉の一部が白や黄色に変色したオブツーサで、個体により斑色や入り方が異なる点も魅力です。

交配や育成が難しいため非常に希少で、美しい斑を保ったまま育てるのは難しいといえます。

斑の入り方により園芸名が異なり、株全体の半分が真っ白の「極上斑(ごくじょうふ)」や、株の中央が白く発光しているように見える「ゴースト」などが有名です。

ハオルチア オブツーサの葉っぱの特徴

ハオルチア オブツーサの葉はぷっくりと肉厚で、丸みがあるのが特徴です。

基本の葉色はグリーン系が多く、乾燥状態や日照の量により赤や紫、黒っぽい色に変化します。

また、軟葉系のオブツーサは葉先に透明や半透明の窓を形成し、光の当たり具合で内部が美しく透けて見えるのも大きな魅力のひとつです。

原生地では窓の部分だけを地表に出し、光を効率的に吸収することで砂漠の過酷な環境から身を守っています。

ハオルチア オブツーサはどんな花が咲く?

ハオルチア オブツーサは、2月から6月にかけて白やピンクの花を咲かせます。

ユリのような筒状をした5cm程度の小さな花で、株の中心から細長い花茎を伸ばして先端に花芽をつけるのが特徴です。

ハオルチア オブツーサの花言葉

ハオルチア オブツーサは「小さな愛」という花言葉がつけられています。

小さく可愛らしい草姿とよく合い、控えめで飾る場所を選ばないため、大切な人へのプレゼントにもおすすめです。

ハオルチア オブツーサの育て方

ハオルチア オブツーサは生育期(春と秋)と休眠期(夏と冬)で育成方法が異なります。

季節に合わせたケアが必要ですが、比較的育てやすい多肉植物です。

ここでは、ハオルチア オブツーサの葉っぱを美しく保ち、健やかに育てるためのポイントを解説します。

水やりの頻度

| 季節 | 頻度 |

|---|---|

| 春と秋 | 1週間に1~2度 |

| 夏 | 1か月に1~2度 |

| 冬 | 1か月に1回程度 |

ハオルチア オブツーサの水やりは、鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと与えましょう。

生育期の春と秋は、表土が完全に乾くか、葉にシワが寄る頃が水やりの目安です。

休眠期の夏と冬は水やりを控えて乾燥気味に育てます。

夏は蒸れて弱りやすいため、早朝や夜間の涼しい時間に与えるのがポイントです。

なお、葉の中心に水が溜まると傷みの原因になるため、根元の土にやさしく水をかけてください。

肥料のあげ方

ハオルチア オブツーサはあまり肥料を必要としませんが、適切に施肥することで健やかな成長を促せます。

春と秋の生育期に月1回程度、液体肥料を水やりの水に混ぜて与えましょう。

植え替えの際に緩効性肥料を土に混ぜ込むのもおすすめです。

なお、休眠期や株が弱っているときの施肥は、根腐れや徒長の原因になります。

高温多湿の夏、15度以下の冬、植え替え直後や株に元気のないときなどは、肥料を与えるのを控えましょう。

病害虫・害虫対策

ハオルチア オブツーサは比較的病害虫に強いものの、アブラムシやカイガラムシ、軟腐病などが発生する場合があります。

多湿や肥料の与えすぎが原因になりやすいため、肥料は控えめにし、風通しの良い環境を心がけましょう。

アブラムシ

- 茎や新芽から養分を奪って株を弱らせる

- 黒や緑の小さな虫が大量発生する

アブラムシは春先に大量発生しやすく、栄養を吸汁して株を弱らせます。

見つけたら粘着テープで取り除くか、やわらかい歯ブラシなどでこすり落とし、必要に応じて殺虫剤を使用しましょう。

カイガラムシ

- 葉や茎に寄生して栄養を吸汁する

- 排泄物がほかの病害虫を誘因する

カイガラムシは繁殖力が強いため、見つけたら早めの駆除が必要です。

アルコールを含ませた布で拭き取るか、大量に発生した場合は殺虫剤を使って駆除します。

キノコバエ

- 土の中の幼虫が根や茎を食害する

- 植物の周りにコバエがわく

キノコバエは、土が湿った状態が続くと発生しやすいため、多湿を避けることで予防できます。

水やりは土が完全に乾いたのを確認してから与えましょう。

発生した場合は、土に殺虫剤を散布するか、水はけの良い土に植え替えると効果的です。

軟腐病

- 葉がどろっと溶けるように腐る

- 強い腐敗臭がする

軟腐病は植物の傷に細菌が入り込み、繁殖することで発症します。

発生した場合は、傷んだ葉や溶けた部分を早めに取り除いて殺菌し、切り口をしっかり乾燥させて再発を防ぎましょう。

菌は多湿状態で繁殖しやすいため、風通しの良い環境で乾燥気味に育てる対策が有効です。

透明に育てるコツは?

ハオルチア オブツーサの魅力のひとつである美しい窓の透明感を保つために、以下のことを心がけましょう。

- 適切な日照を保つ

- 適切に水やりをする

- 適度に肥料を与える

- 温度管理を徹底する

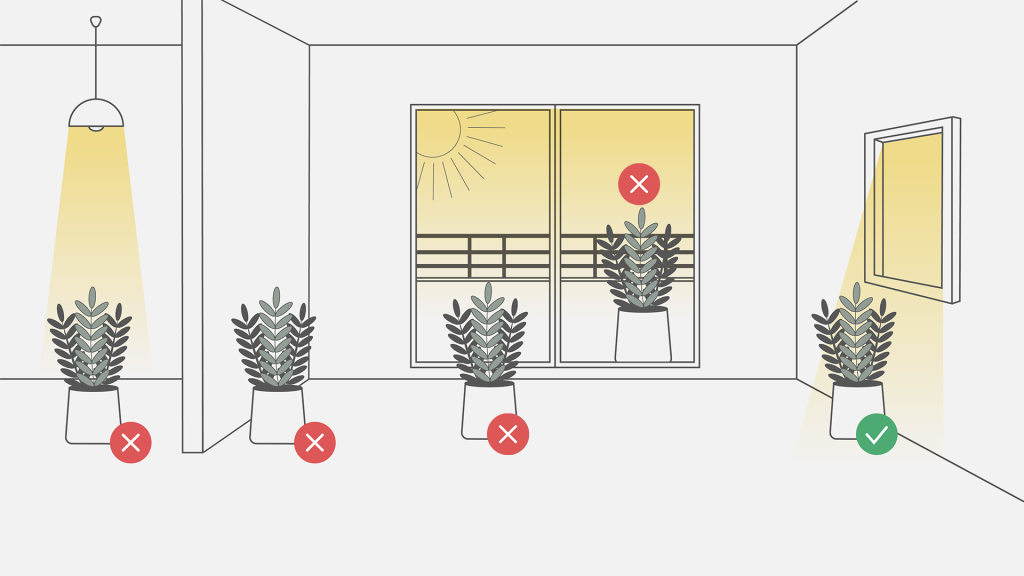

直射日光を避け、適切な日照を保つ

ハオルチア オブツーサは、明るい場所で育てると窓の透明度がアップします。

ただし、直射日光は反対に茶色く焼ける原因になるため、日差しの当たらない明るい日陰が理想です。

窓は本来、光を取り込むための器官ですが、強い光を浴びすぎると、光量を調整するために曇ってしまいます。

レースカーテン越しの窓辺や午前中だけ日が当たる場所に置く、日当たりが良すぎるときは遮光するなど、置き場所を工夫して適切な日照を保ちましょう。

適切に水やりをする

水分が不足すると葉がシワシワになり、ツヤや透明感が失われるため、しっかり水やりすることも大切です。

ただし、水の与えすぎは根腐れや窓の濁りの原因になります。

水やりは土がしっかり乾いてから与え、15度を下回ったら徐々に控えめにしましょう。

葉の表面のうるおいを保つため、霧吹きで適度に葉水をするのも効果的です。

適度に肥料を与える

曇りや濁りの生じた窓を再度透明にするには、適切な肥料も効果的です。

植え替えの土に緩効性肥料を混ぜ込むか、水やりの際に液体肥料を薄めて与えます。

ただし、透明にしたいからといって規定量以上に与えるのは逆効果です。

ハオルチア オブツーサはもともと肥料をあまり必要としないため、控えめに与えるようにしましょう。

温度管理を徹底する

ハオルチア オブツーサに適した生育環境は15~20度で、とくに寒さに当たると葉っぱが傷んでしまいます。

冬場は室内に移動させ、10度以下にならないように管理してください。

高温になる夏は水分が過剰に蒸発してしまうため、風通しの良い場所で管理し、35度以上になる場合は冷房を利用するなど適切な温度管理を心がけましょう。

徒長した場合の仕立て直し|胴切りのやり方

徒長とは、光量不足や過湿によって植物が不格好に間延びしてしまう現象です。

ハオルチア オブツーサが徒長すると、葉と葉の間がスカスカに開いたり、葉がひょろひょろと縦長に伸びたりするなどの症状が見られます。

徒長した多肉植物を仕立て直すには、ロゼットの中心にある茎をカットする「胴切り」が有効です。

ハオルチア オブツーサの胴切りは、以下の手順で行います。

- 水やり後、土をしっかり乾かしておく

- テグスを葉の間に挿し込み、茎の周りに巻きつける

- テグスを絞って茎をカットする

- 切り口を乾燥させる

- 光に当てて管理する

① 水やり後、土をしっかり乾かしておく

胴切りは、葉っぱが十分に水分を含んだ状態で行います。

カットした後の乾燥をスムーズにするため、水やり後、土が完全に乾いてから作業に入りましょう。

② テグスを葉の間に挿し込み、茎の周りに巻きつける

カットする場所を決め、丈夫な糸やテグスを茎の周りに巻きつけます。

このとき、中心の茎にしっかり巻きつけることが重要です。

葉を持ち上げたり押さえたりしながら丁寧にテグスを挿し込み、なるべく水平に巻きつけましょう。

③ テグスを絞って茎をカットする

巻きつけたテグスを強く引き絞り、茎をカットします。

力が弱すぎるとなかなか切り離せず、茎を傷つけてしまうことがあるので注意しましょう。

④ 切り口を乾燥させる

直射日光が当たらない風通しの良い場所で、株の切り口を乾燥させます。

このとき、土中に水分が多く含まれていると、植物が水を吸い上げて乾くのに時間がかかってしまうので注意が必要です。

切り口が湿った状態が長く続くと腐ったり菌に感染したりする場合があるため、胴切りは必ず土が乾いた状態で行いましょう。

切り口が完全に乾いたら、徐々に通常の環境に戻しますしょう。

⑤ 光に当てて管理する

胴切りが成功すれば新芽や脇芽が生えてきます。

新芽の徒長を防ぐためしっかり光量を確保し、多湿にならないよう管理しましょう。

切り取った部分は、傷んでいなければ挿し芽にするのもおすすめです。

ハオルチア オブツーサの栽培環境

ここでは、ハオルチア オブツーサを育てるのに適した置き場所や温度管理、用土について解説します。

置き場所と日当たり

ハオルチア オブツーサは明るい場所を好む反面、直射日光には弱いため、明るい半日陰で育てるのが良いでしょう。

レースカーテン越しの窓辺や直射日光の当たらない屋外に置くと、美しい葉や透き通った窓を保ちながら健やかに育ちます。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

ハオルチア オブツーサを育てるのに適した温度は15~20度です。

寒さでに弱く、葉っぱが傷んでしまうため、冬は10度を下回らない環境で育てましょう。

なお、室内で年間を通して適切な温度を保てる場合、休眠しないケースもあります。

その場合水やりのタイミングなどが通常とは異なるため、よく観察しながらケアすることが大切です。

ハオルチア オブツーサの土の配合比率(用土)

ハオルチア オブツーサは多湿を嫌うため、排水性の高い用土が適しています。

市販の多肉植物用培養土でも問題ありませんが、より排水性を高めたい場合は、赤玉土と鹿沼土を1割ずつブレンドするのもおすすめです。

自分で用土を作る場合は以下の配合を基本とし、生育環境や株の状態に合わせてアレンジするのも良いでしょう。

- 鹿沼土(小粒):2

- 赤玉土(小粒):2

- ピートモス:2

- 川砂:2

- くん炭:2

ハオルチア オブツーサの開花時期

ハオルチア オブツーサは、条件が整うと白い小さな花を咲かせることがあります。

観葉植物や多肉植物の開花は、必ずしも良いことばかりではないため、適切なケアが必要です。

ハオルチア オブツーサの開花時期は夏

初夏から夏にかけて、白やピンクの小さな花を咲かせます。

ごく稀に秋に開花する場合もありますが、夏ごろの開花が一般的です。

成熟して栄養が行き渡っているときに開花するため、花がつくのは適切に管理できている証拠ともいえます。

花が咲いたらどうすればいい?

開花は植物を弱らせてしまうため、花を観賞したい場合や種を採りたい場合以外は、花茎が伸びた時点で根元から取り除くのが基本です。

花を咲かせるときは養分が足りなくならないよう、開花や結実まで水や肥料をやや多めに与えましょう。

種をつけすぎると株の消耗が大きくなるため、ある程度採取できたら花茎を取り除きます。

また、花を観賞したい場合は、開花したら速やかに花茎ごとカットして、切り花として楽しむのもおすすめです。

ハオルチア オブツーサの種まき(実生)

ハオルチア オブツーサは比較的結実や発芽しやすいので、自分で種から育てることも可能です。

ここでは、ハオルチア オブツーサの種まきについて詳しく解説します。

ハオルチア オブツーサの種の入手方法

ハオルチア オブツーサの種は、市販品を購入するか、自ら採種する方法で手に入れるのが一般的です。

ただし、ハオルチア オブツーサは自家不和合性があるため、1株だけでは種ができません。

種を採るには、異なる2株以上の開花株を用意する必要があります。

種を採取する方法

受粉の際は、開花後に花びらを取り除いておしべとめしべを露出させ、それぞれの花を軽くこすり合わせて受粉させましょう。

うまく受粉できれば、花のあとに緑色の種さやが伸びてきます。

そのまま成熟を待ち、種さやが茶色くなって開き始めたら収穫のタイミングです。

種がこぼれ落ちる前に種さやごと取り、乾燥させて中の種を取り出しましょう。

種まきに適した時期は?

ハオルチア オブツーサの種まきに適した時期は、3~5月または9~10月の生育期です。

| 時期 | 気温の目安 |

|---|---|

| 春(3~5月) | 20度前後 |

| 秋(9~10月) | 25度前後 |

発芽の適温は23度前後なので、日中の気温が20~25度で安定する頃を見計らって種をまきます。

最低でも15度を下回らないように管理し、夜間は室内の暖かい場所に置きましょう。

種まきのやり方

ハオルチア オブツーサの種まきの手順は以下のとおりです。

- 鉢に用土を入れて準備する

- 種をまき、上に軽く土をかける

- 発芽まで腰水で管理する

- 発芽したら徐々に通常の環境に慣らす

① 鉢に用土を入れて準備する

市販の種まき用の培養土など、養分が含まれず水はけの良い用土を用意し、鉢や育苗ポットの8~9分目くらいまで入れます。

自分で配合する場合は、赤玉土:鹿沼土:軽石を1:1:1の割合でブレンドしたものを鉢の半分程度まで入れ、その上にバーミキュライトを8分目くらいまで入れましょう。

② 種をまき、上に軽く土をかける

用土の上にパラパラと種をまきます。

上から軽く土をかけても構いませんが、種が完全に隠れてしまうと発芽しにくくなるため、ごく浅くかける程度にとどめましょう。

③ 発芽まで腰水で管理する

ハオルチア オブツーサの発芽までの目安は約2週間です。

発芽までは新聞紙などで遮光しつつ、湿度を保つために霧吹きで水を与えてビニールで軽く覆うか、腰水で管理します。

④ 発芽したら徐々に通常の環境に慣らす

発芽したら、腰水管理を維持したまま、遮光をやめて明るい日陰に慣らします。

カビが繁殖しないよう、風通しの良い場所に置きましょう。

発芽後2~3か月を目安に腰水をやめ、通常の水やりに移行します。

摘まめるくらいのサイズになったら植え替えできますが、カビや腐敗が出ないようであれば、7か月程度まで様子を見ると安心です。

ハオルチア オブツーサの増やし方

ハオルチア オブツーサは子吹きしやすいため、比較的簡単に株を増やせる多肉植物です。

ここでは、ハオルチア オブツーサを増やす方法を詳しく解説します。

株分けの時期はいつがいい?

株分けは、生育期の春または秋に行うと、発根や回復がスムーズです。

休眠期の夏や冬、また湿度が高い梅雨時は、株分けに失敗する可能性が高いため避けましょう。

なお、15~25度程度の温度が保てる環境であれば、年間を通して株分けが可能です。

株分けのやり方

株分けは、子株を取り分けて新しい株を仕立て、植物を増やす方法です。

根が付いた状態で植えるため安定しやすく、ハオルチア オブツーサを増やす最も一般的な方法といえます。

ハオルチア オブツーサの株分けの手順は以下のとおりです。

- 親株を鉢から抜き、土を落とす

- 子株を取り分ける

- 親株と子株を別の鉢に植える

- 明るい日陰で管理する

① 親株を鉢から抜き、土を落とす

親株を鉢から取り出し、根を傷つけないように根鉢を軽くほぐします。

土が湿っていると根が切れやすくなるため、2~3日前から水やりを控えておきましょう。

根に腐った部分や害虫の食害がないか確認し、株元の枯れ葉や傷んだ部分を取り除きます。

② 子株を取り分ける

根を切らないように注意しながら、親株の周りについた子株を取り分けます。

成熟した子株は簡単に外れますが、外れにくい場合や根が絡まっているときは、清潔なハサミで切り分けましょう。

根のない子株が取れた場合は、後述する葉挿しの手順で発根管理を行います。

③ 親株と子株を別の鉢に植える

半分ほど用土を入れた鉢に株を置き、やさしく土を足していきます。

用土に微塵が含まれていると通気性が悪くなるため、たっぷりの水で洗い流しましょう。

株が安定するまでは、2週間ほど水やりを控え、明るい日陰で管理します。

葉挿しのやり方

葉挿しは、根のついていない葉を土に置いて発根させる方法です。

ハオルチア オブツーサの葉挿しは以下の手順で行います。

- 親株から葉を外す

- 切り口を乾かす

- 土の上に置いて発根を待つ

- 発根したら植え替える

① 親株から葉を外す

親株の外側から、できるだけ肉厚で傷みのない葉を選んで外します。

葉の付け根の成長点から発根するため、根元からきれいに外すのがポイントです。

指やピンセットで軽くつまみ、根元からねじるようにして引き抜きます。

② 切り口を乾かす

外した葉は、風通しの良い半日陰で1週間ほど乾かします。

植え付け後の腐敗や感染リスクを減らすため、切り口はしっかりと乾かしましょう。

③ 土の上に置いて発根を待つ

切り口が完全に乾いたら、水はけの良い用土の上に置きます。

水はけの良い多肉植物用培養土や、細粒の赤玉土、鹿沼土などがおすすめです。

葉を土に埋めたり挿したりすると腐敗しやすくなるため、切り口が土に軽く触れる程度で良いでしょう。

複数の葉を一つの鉢で管理するときは、風通しを良くするため十分な間隔を確保します。

④ 発根まで明るい日陰で管理する

発根までは水を与えず、風通しの良い明るい日陰で管理しましょう。

白い根が出始めたら、1日1回、霧吹きで軽く湿らせる程度に水やりをします。

発根の目安は2~4週間ですが、芽吹くまでに3か月以上かかる場合もあるため、焦らず丁寧に管理を続けましょう。

⑤ 新芽が出たら植え替える

新芽が出て、小さな子株が形成され始めたら植え替えのタイミングです。

最初に土に挿した親葉は、枯れてしまっても問題ありません。

少しずつ通常の環境に慣らし、本葉が2~3枚出たら親株と同様に管理しましょう。

植え替え時期はいつがいい?

ハオルチア・オブツーサの植え替えは、春と秋の生育期が最適です。

この時期は根がよく動き、環境の変化にも適応しやすいため、株に負担をかけずに植え替えができます。

夏は高温多湿で根腐れしやすく、冬は休眠期で根の活動が鈍くなるため、植え替えは避けましょう。

植え替えは1〜2年に1回程度が目安ですが、以下のようなサインが見られたら、早めの植え替えが必要です。

- 鉢底から根が出ている

- 土の水はけが悪い

- 土の表面にカビが生える

- 子株が増えて混みあっている

鉢替えのやり方

鉢替えは、根詰まりの解消や土のリフレッシュに欠かせない作業です。

ここでは、ハオルチア オブツーサの鉢替えの手順を解説します。

- 株を鉢から抜く

- 古い土を軽く落とし、根を整理する

- 新しい鉢に植え付ける

- 明るい日陰で養生させる

① 株を鉢から抜く

鉢を逆さにし、株元を軽くもってやさしく引き抜きます。

土が固い場合は鉢のフチを軽く叩くか、ピンセットや竹串で土をほぐしながら、根を傷めないように取り出しましょう。

作業の2~3日前から水やりを控えておくと、土が乾燥して根が傷つきにくくなります。

② 古い土を軽く落とし、根を整理する

根鉢をやさしくほぐしながら、古い土を軽く落とします。

黒ずんだ根や腐った部分は清潔なハサミでカットし、枯れた葉があれば取り除きましょう。

株が大きくなりすぎている場合は、周囲の葉を取り除き、植え付け後の見た目のバランスを考えて整えます。

③ 新しい鉢に植え付ける

新しい鉢に鉢底ネットと鉢底石を敷き、6~7分目まで用土を入れておきます。

株を中心に置き、根元までしっかりと土を入れ、倒れないように上から軽く手で押さえておきましょう。

④ 明るい日陰で養生させる

植え替え直後は繊細な状態なので、刺激を与えないように1週間ほど水やりを控えます。

風通しの良い明るい日陰に置き、直射日光や肥料は避けましょう。

表面の土が湿る程度の少量の水やりから始め、新しい環境に馴染むよう様子を見ながら管理します。

\かわいいお花がたくさん/