コニファーの育て方

公開日 2025年11月13日

更新日 2025年11月21日

育てやすさ

育て方の難易度は普通レベルです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

INDEX

目次

コニファーの基本情報

| 植物名 | コニファー |

| 学名 | 針葉樹の総称のため、品種により異なる |

| 和名 | コニファー |

| 英名 | conifer |

| 別名 | モミの木、ゴールドクレスト、ブルーアイスなどの代表品種はそれぞれの品種名で呼ばれる |

| 原産地 | 北米を中心に世界各地 |

| 科目 | 品種によりマツ科、ヒノキ科、スギ科、イチイ科など |

| 属名 | 品種によりイトスギ属、モミ属など |

| 開花時期 | 一部の品種のみ春 |

コニファーとは複数の科をまたいだ常緑針葉樹の総称です。

日本原産のスギやヒノキもコニファーの一種ですが、一般的に外来種を中心とした葉の美しい園芸品種をまとめてコニファーと呼びます。

品種によって原産地が異なるので、自生地の環境を知り、特性を理解して育てることが大切です。

月別栽培カレンダー

種まき

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

※肥料:2~3月(地植えの場合)、3月と6月(鉢植えの場合)

種類と品種

コニファーの品種は世界に数万種あり、日本にはそのうちの200種ほどが流通しています。

品種は大きく分けると、葉の色3種類×樹高3種類の9パターンです。

円錐型の樹形をイメージする人が多いですが、横に広がったり地面を這うように広がったりとさまざまな形の品種があります。

| 色 | ブルーシルバー系 | グリーン系 | ゴールド系 |

| 樹高(最終樹高) | 高木(2m以上) | 低木(~1m) | 這い性 |

- ブルーシルバー系 美しい銀葉が魅力、おしゃれな雰囲気で人気が高い

- グリーン系 どんな素材の外装にも馴染み、建物との調和が取りやすい

- ゴールド系 発色が良いので目を惹くが日当たりが必要

コニファーの人気品種一覧

| 品種 | 色 | 最終樹高 | 日本での育てやすさ | レア度 |

|---|---|---|---|---|

| ムーングロー | ブルーシルバー系 | 4m | 〇 | 〇 |

| ブルーエンジェル | ブルーシルバー系 | 5m | 〇 | 〇 |

| スカイロケット | ブルーシルバー系 | 4m | 〇 | 〇 |

| ブルーアイス | ブルーシルバー系 | 8m | ◎ | △ |

| エメラルド | グリーン系 | 4m | ◎ | △ |

| グリーンコーン | グリーン系 | 5m | ◎ | 〇 |

| レッドスター | グリーン系 | 2m | △ | 〇 |

| ローズダリス | グリーン系 | 2m | 〇 | ◎ |

| ゴールドクレスト | グリーン系 | 10m | △ | △ |

| ヨーロッパゴールド | ゴールド系 | 3m | 〇 | △ |

| ゴールドライダー | ゴールド系 | 4m | △ | 〇 |

| ゴールドコーン | ゴールド系 | 3m | 〇 | ◎ |

ムーングロー

コニファーの中でもスタンダードなクリスマスツリー型の品種です。

高木のブルーシルバー系の品種の中では、大きくなりづらいので扱いやすく、葉も柔らかい品種になります。

枝葉が分岐しながら密生するので、目隠しとしての生け垣や庭のアクセントにもおすすめです。

ブルーエンジェル

同じ高木、ブルーシルバー系のムーングローに比べると、やや横に広がった樹形をしています。

葉の青色が非常に美しく出る品種で、庭のアクセントとしてシンボルツリーにおすすめです。

スカイロケット

ほぼ直立して成長し、横に広がらないので、限られたスペースや室内でも育てやすい品種です。

ただし細い分、横風で倒れやすいので、屋外で育てる場合は支柱を立てて育てます。

春〜秋は青緑色ですが、冬のややベージュがかった色合いも美しい品種です。

ブルーアイス

枝のように見える硬い葉と爽やかな香りが特徴的で、コニファーの中でも人気の高い品種です。

非常に大きく育つので剪定は必須ですが、剪定に強く、枯れづらい特徴があります。

シルバー系の色合いと枝ぶりがとてもおしゃれで、切り枝はクリスマスの時期に花屋さんで見かけることも多いです。

エメラルド

光沢のある緑色の美しい葉が名前の由来で、別名スマラグとも呼ばれます。

暑さや寒さに強く、日本の気候にも適応しやすい品種です。

派手さはありませんが、冬に黄色く紅葉する姿が美しく、庭園や公園でよく見かける定番品種になります。

グリーンコーン

類似品種のエメラルドに比べると、樹形がやや横に広がり、葉がより密になるのが特徴です。

またエメラルドとは異なり、冬はベージュに紅葉します。

近くに寄って葉をこすると、ヒバ特有の爽やかな心地良い香りに癒される品種です。

レッドスター

冬になると赤紫に紅葉する星形の葉が特徴的で、別名パープルフェザーと呼ばれる人気品種です。

大きくならないので花壇や鉢植えに使いやすいサイズ感になります。

ただし蒸れやすいので、元気に育て続けるには定期的な剪定が欠かせない品種です。

ローズダリス

動物の毛並みのようにふさふさした葉が特徴的で、目隠しよりはお庭のアクセントや鉢植えにおすすめです。

成長が遅く、あまり大きくならないので管理もしやすい品種になります。

本来は円錐型ですが、下を刈り込んで普通の木のように剪定したスタンダード仕立ての株も流通しています。

ゴールドクレスト

コニファーの中でもっともよく知られている、明るいイエローグリーンの定番品種です。

しかし成長が非常に早いので管理がやや難しく、葉が蒸れると枯れ込みやすい特徴があります。

また日当たりが少ないと黄色く変色しやすいので、植える場所にも注意が必要です。

定期的に株を入れ替えることを想定して地植えするか、鉢植えで育てた方が管理しやすい品種になります。

ヨーロッパゴールド

ヨーロッパゴールドはゴールド系の定番品種で、日本でも流通量が多い品種です。

鮮やかな金色の発色が非常に美しく、冬になると葉がオレンジ色に変化します。

寒さに強く横にボリュームの出る品種なので、地植えで生け垣をつくり目隠しにするのにおすすめです。

ゴールドライダー

ゴールドライダーは、ボリュームたっぷりの葉がふわふわと外側にはねるように広がる品種です。

葉の色はヨーロッパゴールドより緑がかったライムグリーンで、クリスマスツリーとしても人気があります。

ただし剪定で適度に刈り込むことで綺麗な樹形をキープできるので、小まめなお手入れが必要でやや手がかかる品種です。

ゴールドコーン

ゴールドコーンはトウモロコシのような樹形から名付けられた、シルエットも葉も細い品種です。

内側の葉の緑色と外側のゴールドとのコントラストが美しく、カラーリーフを存分に楽しめる品種と言えるでしょう。

細いので植える場所を選びませんが、美しい葉色を保つために日当たりが必要になります。

コニファーの葉っぱの特徴

- 緑色で、針のようにとがった葉が密生する

- 常緑針葉樹なので、1年中美しい葉の色が楽しめる

品種により、葉の色や質感、樹形に違いがあります。

枝や葉から発せられる豊かな香りも特徴的で、森林浴をしているような香りを楽しめるのもコニファーの魅力です。

コニファーはどんな花が咲く?

- 品種によって春に白、オレンジ、薄緑色の小花が咲く

- 秋に、星のような形や白く丸い毬果(きゅうか)を付ける

花が咲く品種は少なく、咲いても非常に小さいので観賞用として楽しむことは少ないです。

花が終わると、松ぼっくりを小さくしたような毬花と呼ばれる実を付け、その中に種を作ります。

コニファーは成長するとどれくらい大きくなる?

コニファーは生育旺盛な植物で、放っておくと10m以上になる品種もあります。

成長スピードが早い品種だと1年で30cmほど伸びるので、庭など限られたスペースに植える場合は剪定作業が非常に重要です。

- 大きくなりやすい品種

ゴールドクレスト、エメラルド、ヨーロッパゴールド、エレガンテシマなど - 低木品種

シルバースター、ブルーバード、ラインゴールド、レッドスターなど

コニファーの花言葉

コニファーの花言葉は「不変」「永遠」です。

ゴールドクレストには「まっすぐに生きる」、ブルーアイス「永遠」など、代表品種には品種ごとの花言葉があります。

コニファーの育て方

観葉植物として販売されていますが、樹木類に分類されるので、生命力が強く枯れづらい植物です。

ただし高温多湿に弱く、葉っぱが密生して育つので、蒸れると一気に枯れてしまうことがあります。

水やりは控えめを心がけ、定期的に剪定しながら育てることが大切です。

水やりの頻度

- 乾かし気味に管理

- 乾と湿のメリハリをつけて水やりを行う

針葉樹であるコニファーは光合成する葉の面積が少ないので、広葉樹より少ない水で育つ植物です。

ただし葉がカラカラで茶色い状態になると、再生できずに枯れてしまいます。

根が浅いので、葉が黄色く変色するなど水切れのサインを見逃さずに育てましょう。

地植えの場合

- 根付いたあとの水やりはほとんど必要ない

- 夏場に長期間雨が降らない場合に限り、水やりを行う

植え付けから根付くまでの2年くらいまでは、土の表面が乾いたらたっぷりと水やりを行います。

それ以降は土にしみ込んだ水から必要な分を吸水できるので、定期的に雨が降る環境であれば水やりは不要です。

夏場、土がカラカラに乾いてしまう天候が続くような場合に限り、水やりを行いましょう。

鉢植えの場合

- 土の表面が乾いたらたっぷりと水やりを行う

- 夏の水切れに注意

春、秋は土の表面が乾いたら水やりを行います。

根が浅く、夏は水切れを起こしやすいので、置き場所によっては朝と夕方の2回水やりを行っても良いでしょう。

冬は根に負担をかけないように、土が乾いてから2〜3日後を目安に水やりし、さらに乾燥気味に育てます。

肥料のあげ方

- 肥料は控えめに与える

- ゴールド系の品種は肥料が必須

- 夏と冬の、暑さや寒さが厳しい時期は与えない

植え付けるときに元肥を配合しておくことで、葉の発色が良くなります。

地植えの場合は新芽が出る2~3月頃に、油かすなど窒素分の多い肥料を株元に与えます。

鉢植えの場合は、生育が活発になる3月と6月に緩効性固形肥料を追肥すると良いでしょう。

特にゴールド系の品種は、肥料不足になると葉色が悪くなりやすいです。

肥料不足が疑われる場合は、速効性のある化成肥料を与えて様子を見ましょう。

病害虫・害虫対策

コニファーは害虫の付きづらい植物です。

しかし高温多湿を苦手とし、日本の湿度に適応しづらいので病気になることがあります。

剪定で通気性の良い状態を保ち、カビなどの病気に備えて、4月頃に殺菌剤を使っておくと安心です。

キクイムシ

- 枝の下に穴をあけて入り込む

- 発生すると細かい木くずやヤニが出る

キクイムシが入り込む穴は非常に小さく、葉が変色するまで気づけないことも多いです。

木の中に入り込んだ幼虫は駆除するのが難しいので、被害を受けた箇所は剪定しましょう。

キクイムシが被害をもたらすのは10カ月間ある幼虫の期間なので、発生から1年経つまでは経過観察が必要です。

コガネムシ(マダラコガネ、ヒメコガネなど)

- 幼虫が根を、成虫になると葉を食害する

- 根に発生すると木がぐらつくことも

コガネムシの幼虫は、土の中に発生し、根をかじってしまう害虫です。

生育不良や株元が揺れるなど被害が疑われる場合は、株を掘って幼虫がいないか確認します。

大量に発生している場合は植え替えを検討するか、被害が少なければ薬剤散布も効果的です。

成虫は卵を産むので、見つけたら早い段階で駆除しましょう。

樹脂胴枯れ病

- 枯れた枝に白い粒が発生する

- 糸状菌を媒体にした伝染病

菌による伝染病で、枯れ枝の範囲が広がると株全体を枯らしてしまうことがあります。

病気にかかってしまった枯れ枝は剪定し、専用の薬剤散布で対処しましょう。

赤錆病

- 4月頃にかかることの多いサビが原因の病気

- 発生すると赤い病斑ができる

コニファーが赤錆病にかかると、葉の裏に赤いシミが発生し次第に葉が枯れてしまいます。

見つけた場合は被害を受けた葉や枝を摘み取り、被害の拡大を防ぎましょう。

事前に発生を予防できる殺菌剤の散布も効果的です。

剪定

- 剪定時期は、2~3月

- 伸びすぎた枝を根元から、間引くイメージで剪定する

- 必ず緑の新芽を残して剪定する

剪定は樹形を整える以外にも、株の風通しを良くして蒸れを防いだり、主軸まで日光を届けたりする目的で行います。

枝の途中で切ってもやがて枝先が枯れてしまうので、不要な枝は思い切って根元から切ることが大切です。

時期を間違えると、切ったところから枯れこんでしまうので、2〜3月以外に大きく剪定するのは避けましょう。

苗木の状態から育てる場合は、2〜3年後から剪定が必要です。

金属製のハサミを使うと変色してしまう品種があります。

細かい葉は手で摘み取り、剪定には清潔なセラミック製のハサミを使いましょう。

基本の剪定方法(透かし剪定)

- 混み合っているところ、重なっている枝を切り落とす

- 主軸から飛び出している太い茎を剪定する

混み合っている枝を根元から剪定し、間引くのが基本の剪定方法です。

主軸以外に伸びている太い枝を切り落とし、中心を決めることで樹形が整いやすくなります。

剪定後は再びボリュームが増えるので、少し寂しいかなくらいまでしっかり剪定することが大切です。

それでも鬱蒼としてしまった場合は、夏の成長期に備えて5月頃に、蒸れを解消する目的で整える程度に再剪定します。

大きくしたくない場合(主軸の切り替え)

- 中心の主軸を切り戻す、主軸の交換

- 次に主軸にしたい枝の上で切り戻す

主軸から上に伸びている太い枝を、次の主軸として切り替えることでサイズを変えずに育て続ける剪定方法です。

バランスを見て、ツリー状になるように他の枝も根元から剪定していきます。

外側に向いている枝を剪定することで、少しずつ樹形を美しく整えます。

コニファーが枯れる原因は?

- 中が蒸れると、枯れが広がる

- 新芽を残して剪定することが大切

- 植え替えで枯れてしまうことも

コニファーは、水切れや病害虫以外に、剪定の仕方が悪いと枯れてしまいます。

剪定は、必ず緑色の新芽を残して行い、主軸まで日光が届くようにしっかり透かし剪定を行いましょう。

枯れてしまった枝は、落ち葉処理をすることで新芽の再生を促しますが、枯れ枝からの再生には2~3年かかります。

また、コニファーは根の移植を嫌うので、植え替えの際に枯れてしまうことも多いです。

鉢植えから地植えに切り替える場合は、大きな穴を作り、できるだけ根を動かさずにすっぽりと植えるようにして移植しましょう。

枯れ枝の処理(落ち葉処理)

- 枯れ枝は、手でしごいて枯れた葉を外す

- 剪定する場合は、緑の芽を残して剪定すると新芽が出る

枯れ枝に緑の芽が残っている場合は、芽の手前までを剪定します。

芽を完全になくした枯れ枝から新芽が出ることはないので、不要な枝は根元から剪定しましょう。

コニファーの栽培環境

コニファーは寒さに強く、耐陰性がある植物ですが、しっかり日光に当てることで美しい葉の色を保ちます。

また高温多湿に弱いので、日本の梅雨を苦手とする植物です。

できるだけ日当たりと風通しの良い場所を選び、定期的な剪定で蒸れを防ぎましょう。

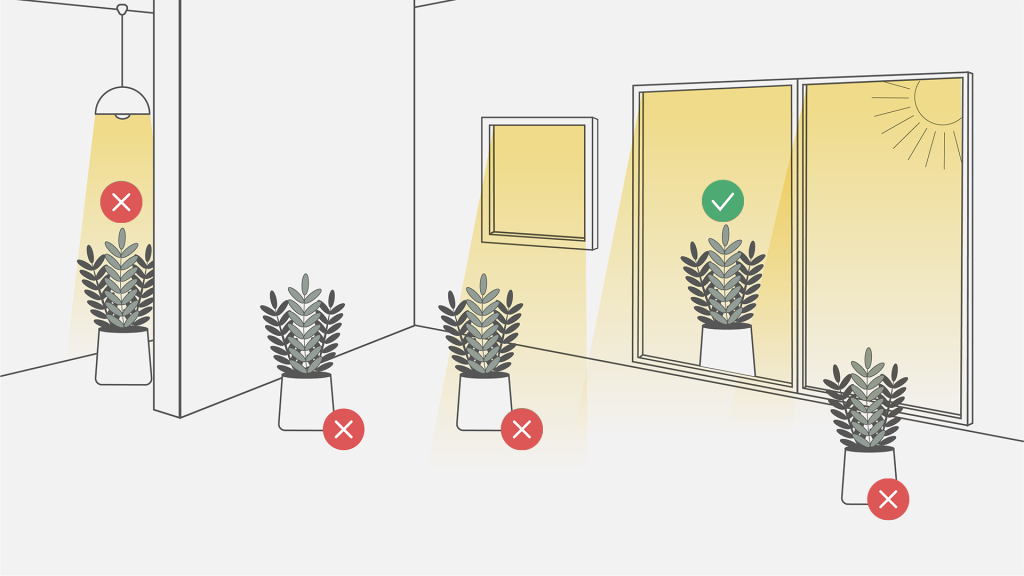

置き場所と日当たり

- 日当たりと風通しの良い場所

- 地植えする場合は、水はけの良い土地

- 室内で育てる場合は、良く日の当たる窓際

自生地が広いので、品種の原産地により、好む環境がやや異なります。

また根が浅く、台風などで倒れやすいので、地植えする場合は周囲の風を考慮し、風よけのある場所を選ぶと安心です。

ゴールド系の品種は美しい葉色を保つために、他の品種より多くの日当たりが必要になります。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

| 生育適温 | 品種により差があるが15~20℃程度 |

| 耐寒温度 | 品種により、0℃~-10℃ |

品種ごとに原産地の環境が異なるので、生育適温にも差があります。

たとえばゴールドクレストは、生育適温は15~25℃、体感温度0℃とやや寒さに弱い品種です。

反対にブルーアイスは、寒さに強く-10℃まで耐えることができます。

コニファーは温度変化に弱い植物なので、室内と屋外で出し入れするのは避けましょう。

日本の気候に適した品種は、ヒノキ科のコニファーで代表品種は以下の通りです。

エメラルド、ゴールドクレスト、ブルーエンジェル、スカイロケット、グリーン、エレガンテシマ、ヨーロッパゴールド、レッドスター

用土

コニファーは、根を浅く張る性質があります。

鉢植えで育てる場合は、最初から土が多い環境だと根を張りづらいので、株にぴったりのサイズの鉢を選びましょう。

浅めで乾きやすい陶器鉢に植えるのがおすすめです。

地植えする場合は、庭土に腐葉土や赤玉土を混ぜて、水はけの良い土壌を作りましょう。

おすすめの配合

観葉植物の土に水はけを高める赤玉土を2~3割配合するか、以下のように単体の用土を配合するのがおすすめです。

- 赤玉土:6

- 腐葉土:2

- パーライト:2

植え付け(地植え)の注意点

- 株間は最低でも1m程度離す

- 苗の3倍の大きさの穴を掘り、根の上部がやや地上に出るように植え付け

- 根が浅く倒れやすいので、支柱を立てる

コニファーは地植えと鉢植えどっちがいい?

コニファーは、地植えでも鉢植えでも楽しめる植物です。

それぞれにメリット、デメリットがあるので品種の特性や用途に合わせて選びましょう。

地植えメリット、デメリット

- 目隠しや、生垣に最適

- 根付いたあとは水やり不要

- 想像以上に大きくなるので剪定が大変

- 病害虫の被害を受けやすい

地植えの場合はかなり大きく育ち、通常でも3〜4m、成長が早い品種は5〜6mまで成長します。

目隠しや生垣には向いていますが、剪定しないと手が付けられないほど成長してしまうのがデメリットです。

あまり大きくしたくない場合は、不織布のポットに株を植えて、不織布ごと地面に植えること(半鉢植え)も可能です。

鉢植えのメリット、デメリット

- 置き場所を選ばない

- 病害虫の被害を受けづらい

- 定期的な水やりが必要

コニファーは根が浅く、台風や強風で倒れやすいので、室内であれば安心して管理することができます。

ただし鉢植えでは限られた土からしか吸水できないので、水切れを起こすとあっという間に枯れてしまうのが弱点です。

鉢植で育てる場合は小まめに土の乾き具合を確認し、季節に合わせて水やり頻度を調整しましょう。

コニファーを種から育てるのは大変?

- コニファーは苗から育てるのが一般的

- 針葉樹の種子は発芽率が低い

- 成長するまでは、数年~数十年かかる

樹木類であるコニファーは、種から育てると非常に時間がかかるので、苗から育てるのが一般的です。

また針葉樹の種子を発芽させるためには、吸水させたり、発芽前に寒さにさらしたりする必要があります。

自然界でも、毬果の中にできた種が自然に落下して発芽するので、種を土に植え付けて育てることはあまりありません。

コニファーの増やし方

コニファーは、挿し木で増やせる植物です。

根が出るまでには2カ月ほどかかり、全ての切り枝から発根するわけではないので、複数の挿し穂を準備して挑戦しましょう。

挿し木の時期はいつがいい?

- 3~6月(春挿し)

- 9~10月(秋挿し)

コニファーは日本の梅雨の湿度を苦手とするので、できるだけ気候の良い春か秋が最適です。

室内で管理する場合は1年中挿し木が可能ですが、真夏と冬は根が出づらいので避けます。

挿し木のやり方

- 太く元気な枝を切り取る

- 小枝と葉を外す

- 水に浸けて吸水させる

- 挿し床に挿し、発根を待つ

- 根が出たらポット上げする

① 太く元気な枝を切り取る

コニファーの枝を15〜20cmほど切り取ります。

土に挿す部分が太く、木質化(茶色く木になっている状態)していて、葉に痛みのない枝を選びましょう。

挿す部分がまだ緑の枝は若く、挿し木にしても根付きづらいので避けます。

根が出ない場合もあるので、複数の挿し穂を同時に管理しておきましょう。

② 小枝と葉を外す

挿し穂の下半分の小枝と葉を外します。

さらに下1cmほどの薄皮をナイフで削ぐように外して、根が出やすい状態にしましょう。

③ 水に浸けて吸水させる

発根促進剤を入れた水を容器に入れ、挿し穂を立てて2時間ほど浸けたままにして吸水させます。

④ 挿し床に挿し、発根を待つ

挿し床(バーミキュライトなど)に、穴を空けて挿し穂を挿していきます。

区分けされたトレーを使うと、複数の挿し穂も管理しやすいです。

根が出るまでは2カ月ほど、乾燥しないように全体をビニールで覆い、直射日光の当たらない涼しい場所で管理します。

土は霧吹きなどで保水し、常に湿った状態を保ちましょう。

⑤ 根が出たらポット上げする

根が出たら、土を入れたポットに鉢上げをします。

しっかりと発根していて、葉が緑になった丈夫な挿し穂を選ぶと良いでしょう。

コニファーは移植を嫌うので、できるだけ根は触らずに土に植え替えます。

植え替え時期はいつがいい?

- 2~3年ごと

- 4月、9~10月が最適

鉢植で育てている場合は、根が鉢底からはみ出していたり、土が吸水しづらくなったら植え替えのタイミングです。

根が浅く移植を嫌うので、株が元気な状態のタイミングで行いましょう。

鉢替えのやり方

- 新しい鉢を準備する

- 株を取り出す

- 鉢にセットする

- 土を足す

- 支柱を立てる

- 日陰で管理する

① 新しい鉢を準備する

今よりひとまわり大きな鉢を準備します。

鉢底石をネットに入れて鉢底に敷き、新しい土を鉢の1/4程度までいれておきましょう。

② 株を取り出す

古い鉢から株を取り出します。

コニファーは移植を嫌うので、できるだけ根を崩さずに取り出しましょう。

古い土も無理に落とさず、根を傷つけないように慎重に作業します。

③ 鉢にセットする

鉢の中心に、主軸が真っすぐになるようにセットします。

さらに土を優しく手で押さえて株を固定しましょう。

④ 土を足す

鉢のまわりから新しい土を足していきます。

ここでも、スコップなどで根を傷めないように慎重に作業しましょう。

鉢のふちから2〜3cmは、水やりスペースとして残します。

⑤ 支柱を立てる

コニファーは根が浅く倒れやすいので、根元に支柱を挿しておくと安心です。

支柱はビニール帯で数か所、枝に固定します。

ビニール帯は、成長とともに主軸が安定してきたら外しても構いません。

⑥ 日陰で管理する

植え替え後は、鉢底から溢れ出るまで水をたっぷり与えます。

その後2週間ほど日陰で管理して株を休ませてから、通常の管理を再開しましょう。