コチレドンの育て方

公開日 2025年03月04日

更新日 2025年05月04日

育てやすさ

育て方の難易度は普通レベルです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

INDEX

目次

コチレドンの基本情報

| 植物名 | コチレドン |

| 学名 | Cotyledon |

| 和名 | コチレドン |

| 英名 | Cotyledon |

| 原産地 | 南アフリカ、アラビア半島 |

| 科目 | ベンケイソウ科 |

| 属名 | コチレドン属 |

| 開花時期 | 秋〜冬の初めにかけて |

コチレドンは、南アフリカ、アラビア半島を原産地とするベンケイソウ科の多肉植物です。

学名の「Cotyledon」は日本語だと「子葉」を意味します。

ぷっくりとした肉厚な葉をもつ品種が多いですが、中には粉を帯びたものや葉のフチがギザギザしたものなどもあり、姿はさまざまです。

月別栽培カレンダー

開花期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

| 品種名 | 葉の表面 | フチの形状 |

|---|---|---|

| 熊童子(クマドウジ) | ぷっくりとしており表面に産毛が生えている | ギザギザしている |

| 福娘(フクムスメ) | 肉厚で白い粉が覆っているため銀色に見える | 丸みを帯びている |

| 銀波錦(ギンパニシキ) | 全体が白い粉に覆われている | フリル状になっている |

| 紅覆輪(ベニフクリン) | つるっとしている | 赤く縁取られている |

コチレドンは属名のため品種が複数あり、葉の形や様子はそれぞれに異なります。

どの品種も育てやすいため、気になる形のものを選ぶとよいでしょう。

熊童子(クマドウジ)

熊童子は、コチレドンの中でも特に有名で人気が高い品種です。

園芸店でよく販売されていますが、最近では雑貨店などでも見かける機会も増えています。

福娘(フクムスメ)

丸みを帯びた形で、白い粉が覆われた様子は銀色にも見えます。

同じ品種でも個体差が激しい品種なので、気に入った見た目のものを探しましょう。

銀波錦(ギンパニシキ)

葉っぱは幅広で大きく、ふちが波のようにフリル状になっているのが特徴的です。

紅覆輪(ベニフクリン)

緑色の大きな葉っぱで、紅葉の時期になるとふちが真っ赤に染まります。

コチレドンはどんな花が咲く?

コチレドンの花は、品種によって花の形や開花時期が異なります。

一般的なコチレドンの花はベル状で、釣鐘のように下向きに咲くのが特徴ですが、中には、花びらの先がカールしてユリの花のように見える品種もあります。

主な品種の花の形を以下の表にまとめました。

| 品種名 | 色 | 先端のカール |

|---|---|---|

| 熊童子(クマドウジ) | オレンジ色 | なし |

| 福娘(フクムスメ) | 赤色 | あり |

| 銀波錦(ギンパニシキ) | オレンジ色 | あり |

| 紅覆輪(ベニフクリン) | 赤色 | なし |

花の色はピンク、赤、オレンジなどがあり、葉の色と比べる鮮やかでよく目立ちます。

葉っぱだけでなく花も楽しめるのがコチレドンの魅力です。

コチレドンの葉っぱの特徴

コチレドンにはたくさんの品種がありますが、その多くはぷっくりとした肉厚な葉を持っています。

葉の形は丸だけではなく、フチがギザギザしたり、波打っていたりと品種によってさまざまです。

また、葉が毛に覆われているものや、粉がついているものなどもあります。

中には紅葉するものもあるため、好みに応じて選ぶとよいでしょう。

コチレドンの花言葉

コチレドンの花言葉は「枯れない愛」です。

しばらく放置していても滅多に枯れないことに由来していると言われています。

コチレドンの育て方

コチレドンは初心者でも育てやすい植物ですが、元気に育てるにはいくつかポイントを押さえることが大切です。

水やりの頻度や肥料などについて以下で解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

水やりの頻度

| 春 | 土の表面が乾いたらたっぷりと与える |

| 夏 | 10日に1回程度、涼しい夕方に与える |

| 秋 | 土の表面が乾いたらたっぷりと与える |

| 冬 | 2〜4週間に1回程度与える |

コチレドンはある程度の乾燥に耐えられる種類ですが、高温多湿に弱いので、夏場の水の与えすぎには気をつけてください。

根がよく張るため、水を与えすぎると根腐れを起こしやすくなります。

もともと葉に水分をたっぷりと蓄えているため、多少水やりの間隔が空いても問題ありません。

乾燥気味に育てることを意識し水やりしましょう。

肥料のあげ方

コチレドンは肥料がなくてもよく育ちやすい植物ですが、肥料を与えることでよりイキイキと育ちます。

成長期である春と秋に緩効性化成肥料または、液体肥料を少量与えるのがおすすめです。

2〜4週間に1回の頻度で与えるとよいでしょう。

病害虫・害虫対策

コチレドンにつきやすい主な病害虫は、アブラムシやワタムシ、夜盗虫です。

また、さび病や軟腐病などの病気にもかかる可能性もあります。

病害虫の発生を予防するためには、風通しの良い場所に置き、乾燥しすぎない程度の湿度を保つことが大切です。

早期発見すると大事に至らない場合が多いため、定期的に観察して状態を確認しましょう。

アブラムシ

- 黄緑色の体色が多く新芽やつぼみに付きやすい害虫

- 口針を茎や葉に刺して養分を吸い取る

養分を吸い取られた部分は、葉のねじれや落葉などの症状が起きます。

重度になると株自体が枯れてしまうため、見つけたら粘着テープで取り除くか、薬剤で駆除しましょう。

ワタムシ(コナカイガラムシ)

- 白いワタのような形状の害虫

- 葉と葉のすき間や葉の裏に付きやすい

コナカイガラムシは乾燥を好むため、コチレドンを含む多肉植物は狙われやすいです。

数が少ない場合は、筆やピンセットで除去しましょう。

数が多い場合は、濡れティッシュで拭き取りますが、被害が大きい場合は茎ごと切り落とす必要があります。

夜盗虫

- 夜行性の蛾の幼虫で夜の間に葉や新芽をかじる

- 昼間は土の中に隠れていることが多く見つけにくい

被害にあった部分は切り取り、夜盗虫向けの殺虫剤を振りかけましょう。

昼間は土の中に隠れていることが多いため、見つけられない場合は鉢の土を入れ替えることをおすすめします。

さび病

- 初期は葉に白色や淡い黄色の斑点がつく

- 徐々に赤サビのような色に変化するとともに斑点が盛り上がっていく

さび病が進行すると葉で光合成ができなくなるため、株が弱ってしまいます。

さび病が発生したら、症状が出ている部分を切り取ったのちに農薬をまいて殺菌しましょう。

軟腐病

- 葉や茎がドロドロになっていく

- 次第に腐敗して悪臭を放つ

軟腐病は、株の根元あたりが水で染みたような症状から始まるのが一般的です。

放置すると黄褐色などの色に変わり、次第に柔らかくなって腐ります。

軟腐病には治療法はないため、発病した場合は根から全て抜き取って処分しましょう。

種まきと植え方

コチレドンは、花が咲いたタイミングで人工授粉させると種ができます。

花が終わり蕾が茶色くなった頃に種を収穫し、春と秋の成長期に種まきするのが最適です。

種まき

種まきは以下の手順でおこないましょう。

- 鉢に培養土や種まき用の土を入れる

- 表面に種をまく

- 霧吹きで土を湿らせる

- 半日陰の場所に置き管理する

① 鉢に培養土や種まき用の土を入れる

鉢に培養土や種まき用の土を入れて準備します。

初めて種から育てる方は、発芽や根の成長に適した成分が配合されている種まき用の土を使いましょう。

種まき用の土は粒子が細かく、発根した際の細い根や芽が伸びやすいというメリットもあります。

② 表面に種をまく

土の表面に種をまくだけで、種を1つ1つ土の中に埋める必要はありません。

③ 霧吹きで土を湿らせる

ジョウロなどで水を与えると種が流れてしまう可能性が高いため、霧吹きで土を湿らせます。

発芽までは土が乾燥しないように気をつけてください。

④半日陰の場所に置き管理する

発芽しやすい温度は20℃前後です。常に土が湿った状態のため、風通しの良い場所で定期的に観察しながら育てましょう。

コチレドンの栽培環境

コチレドンをより健康に育てるためには、適した栽培環境を整えることも大切です。

最適な置き場所や温度などを把握しておくと、いきいきしたコチレドンに育てられるでしょう。

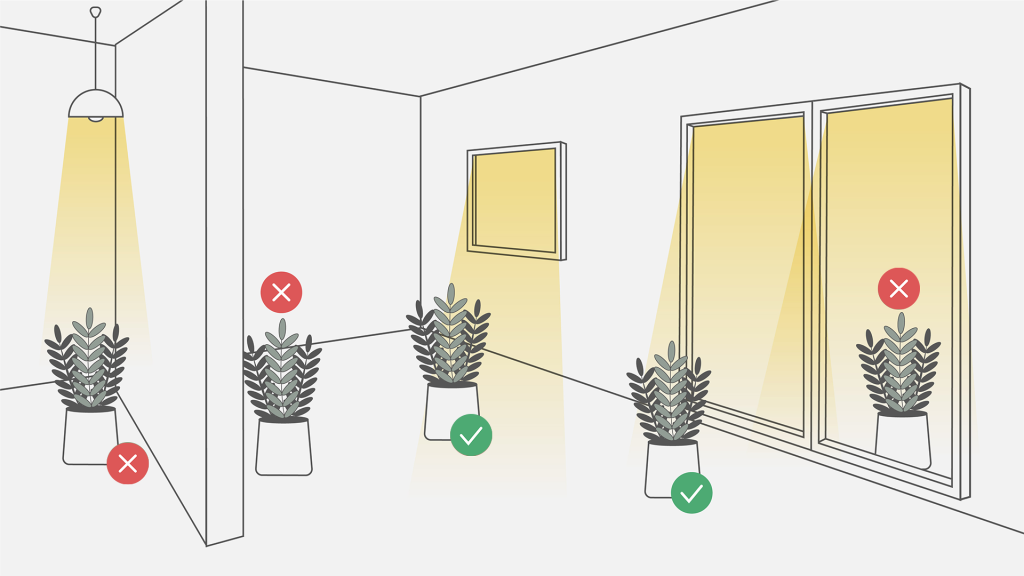

置き場所と日当たり

コチレドンは、日光と乾燥を好む植物のため、日当たりと風通しのよい場所が理想です。

強い日差しが長時間当たると葉焼けを起こすため、真夏は半日陰の屋外やレースカーテン越しの場所に置くとよいでしょう。

屋外に置く場合には、雨に当たらない軒先などがおすすめです。

コチレドンは高温多湿の環境は苦手で、さらに雨が当たることによって粉が落ちてしまい見た目が悪くなるためです。

適切な温度|夏の暑さに注意

コチレドンの生育適温は10〜25℃なので、春や秋はどんどん成長します。

一方暑さには弱く、気温が高い夏場は生育が衰える時期です。

成長が遅い時期に水を与えすぎると根腐れしやすいため、夏場の水やりは10日に1回程度にしましょう。

直射日光が当たらないように日除けを設置したり、置き場所を変えたりするなどの対策も必要です。

冬の寒さ対策

コチレドンは夏の暑さだけでなく冬の寒さにも弱いので、冬場も5℃以上の気温を保ちましょう。

外で育てている場合は、霜が降りる前に室内に移動させるのがおすすめです。

冬場でも日光は成長に欠かせないため、日当たりの良い明るい場所に置いてください。

コチレドンの土の配合比率(用土)

コチレドンの土のおすすめの配合比率は、赤玉土小粒3:鹿沼土小粒3:軽石2:腐葉土2の割合がおすすめです。

コチレドンは乾燥気味に育てる必要がある植物なので、排水性の高い用土を使用します。

園芸店やホームセンターで手に入れやすい市販の「多肉植物用の用土」も手軽で、初心者の人におすすめです。

コチレドンを種から育てると大変?

コチレドンは種から育てることもできますが、一般的には苗で販売されているため、種を入手しづらいです。

また、挿し木に比べると手間がかかり、難易度も高くなるので種で育てるよりも苗から育てた方が成長や育成を気軽に楽しめます。

種から育てる場合は、発芽まで適切に水分を与えたり、発芽後の間引きをしたりと複雑な管理が必要です。

コチレドンの開花時期

コチレドンの花には、さまざまな形と色がありとても魅力的です。

以下よりコチレドンの開花時期や花が咲かない原因について解説します。

開花時期は品種によって違う

コチレドンの一般的な開花時期は、6〜10月ですが、品種によっては春に花を咲かせるものもあるため、一概には言えません。

コチレドンの主な品種ごとの開花時期は以下のとおりです。

| 品種名 | 開花時期 |

|---|---|

| 熊童子(クマドウジ) | 2〜4月または10〜11月 |

| 福娘(フクムスメ) | 6〜10月 |

| 銀波錦(ギンパニシキ) | 7〜8月 |

| 紅覆輪(ベニフクリン) | 3〜5月 |

品種によって開花時期は大きく異なるため、育てる品種の開花はいつ頃なのか確認する必要があります。

コチレドンの花が咲かない原因は?

コチレドンの花が咲かない原因は、主に以下の2つが考えられます。

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 日光に当たる時間が足りない | 室内に取り込んでいる場合は窓際に置いて日光浴させる |

| 株が成熟していない | 適切な日光と水を与えて育成する |

植物が花を咲かせるためには植物自体にかなりの体力が必要なので、健康的に大きく育っているかどうかが重要といえるでしょう。

日光に当たる時間が足りない

コチレドンは日光を好む植物ですが、日照時間が短くなる秋から冬と開花時期が重なります。

開花時期に室内に移動させると、日光不足になる可能性が高いです。

日中のあたたかい時間帯は、必ず窓際で日光を十分に浴びせましょう。

株が成熟していない

コチレドンが開花するためには、ある程度成熟した株であることも重要です。

茎が木質化する程度まで育っていると、花もつきやすいと言えます。

株の成熟に特別な要素は必要なく、基本は十分な日光と適切な水やりを続けることが大切です。

より健康に育てたい場合は、成長期の春と秋に緩効性肥料や液体肥料を2〜4週間に1回程度与えるのもいいでしょう。

コチレドンの増やし方

コチレドンは挿し木(挿し芽)で増やせます。

手軽にできるため、1株からどんどん増やしていくことも可能です。

挿し木(挿し芽)のやり方

コチレドンの挿し木に適した季節は、成長期と重なる春頃です。

コチレドンの挿し木は以下の手順でおこないます。

- 挿し木に使う茎を切り取る

- 切り口を2〜3日乾かす

- 新しい用土を鉢に入れて中心に穴をあける

- 穴に挿し穂を挿す

- 水をたっぷり与える

① 挿し木に使う茎を切り取る

まずは、コチレドンから挿し木に使う茎を切り取ります。

元気でしっかりと葉がついているものを選ぶのがおすすめです。

また、脇芽が出ている少し上あたりを切ると、残った株の回復も早くなります。

② 切り口を2〜3日乾かす

挿し木用に茎を切ったら、切り口を2〜3日乾かしましょう。

切ったばかりの茎は湿っているため、そのまま土に挿すと雑菌が発生する可能性があります。

雑菌が発生すると、発根しなかったり枯れたりする原因につながるため、切り口は乾燥させてから使いましょう。

③ 新しい用土を鉢に入れて中心に穴をあける

新しい用土は、多肉植物用の土や培養土がおすすめです。

新しい鉢に用土を入れたあとで、割り箸や指で鉢の中心に穴をあけてください。

④ 穴に挿し穂を挿す

穴に挿し穂を挿し、周りの土を被せましょう。

挿した後に周りの土を軽く押さえるとしっかりと挿し木が立ちやすくなります。

ぐらついてしまう場合には、発根して安定するまで割り箸を支柱代わりにして支えてください。

⑤ 水をたっぷり与える

最後に水をたっぷり与え、風通しのよい場所で管理しましょう。

葉挿しはできる?

コチレドンを増やす場合、葉挿しはおすすめできません。

他の多肉植物と同じように、葉挿しでも発根する可能性はありますが、成功率は極めて低いからです。

発根するまでに1ヶ月ほどかかり、他の品種よりも時間を要するため難易度も上がります。

コチレドンを増やそうと考えているならば、挿し木をおこないましょう。

植え替え時期はいつがいい?

コチレドンの植え替えにおすすめの時期は、4〜5月と9月の年に2回です。

植え替えは株の成長に応じて1〜2年に1回程度おこなうことをおすすめします。

コチレドンは根が伸びるのが速いため、植え替えをしないままだと根詰まりを起こしたり、土壌が痩せてしまったりする可能性が高まります。

そのままの状態で放置すると風通しや水はけが悪くなり、根腐れや病害虫の発生にもつながります。

また、以下のような状態の場合も植え替えのサインです。

- 鉢よりもコチレドンが大きくなる

- 水やりしてもすぐに水が染み込まない

鉢替えのやり方

コチレドンの鉢替えは、4〜5月または9〜10月におこないましょう。

この時期はコチレドンの成長期と重なるため、鉢替え後も元気に回復しやすくなります。

コチレドンの鉢替えは、以下の手順でおこないます。

- 土を乾燥させる

- 新しい鉢に鉢底ネットと鉢底石を敷き詰める

- 鉢の8割程度まで用土を入れる

元の鉢から抜いて新しい鉢に入れる

① 土を乾燥させる

鉢替えする日の1週間前から水やりをやめて土を乾燥させます。

土が湿っていると、株を取り出す際に根が切れる可能性があり、根の状態の確認もしづらくなります。

② 新しい鉢に鉢底ネットと鉢底石を敷き詰める

鉢は鉢底に穴が空いたものを使用しましょう。

鉢底ネットや鉢底石を敷き詰めることで、鉢底に適度な隙間ができるため通気性がよくなります。

くわえて、鉢底穴から土が漏れ出るのを防ぐ効果も期待できます。

③ 鉢の8割程度まで用土を入れる

鉢の8割程度まで用土を入れましょう。

より成長を促したい場合は、用土に緩効性肥料を混ぜることをおすすめします。

市販の多肉植物用土などには、あらかじめ肥料が混ざっている場合が多いため、必ずパッケージの表記を確認してください。

④ 元の鉢から抜いて新しい鉢に入れる

元の鉢から優しく丁寧に株を抜いて、新しい鉢に移します。

根を傷つけると枯れる可能性が高まるため、土を軽く落とす際には丁寧におこなってください。

新しい鉢に入れる際には、表土が鉢の一番上から2cm下あたりになるように調整しましょう。