ハオルチアの育て方

公開日 2025年09月19日

更新日 2025年10月31日

育てやすさ

初心者の方でも育てやすいのでおすすめです。

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

INDEX

目次

ハオルチアの基本情報

| 植物名 | ハオルチア |

| 学名 | Haworthia |

| 英名 | Haworthia |

| 別名 | ハオルシア、ハウオルチア、ハウォルティア |

| 原産地 | 南アフリカ |

| 科名 | ツルボラン科(アロエ科) |

| 属名 | ハオルチア属 |

| 開花時期 | 2〜6月 |

ハオルチアは南アフリカを原産とする多肉植物で、みずみずしく透き通った葉が美しい「軟葉系」と、力強く尖った葉が印象的な「硬葉系」の2タイプに分けられます。

軟葉系ハオルチアの魅力のひとつが、葉先に見られる半透明の「窓」と呼ばれる部分です。

そこには個体ごとに異なる色合いや模様が現れ、光の入り方によってさまざまな表情を楽しめます。

見た目が独特な品種が多く、寄せ植えだけでなく盆栽のようにも楽しめる点もハオルチアの魅力です。

月別栽培カレンダー

植え付け・植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

開花

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

ハオルチアは約100種類の品種があり、葉の質感によって硬葉系と軟葉系の2つに分類されます。

硬葉系は葉が硬く、表面に白い縞模様や突起があり、シャープな印象を与えるのが特徴です。

一方、軟葉系は肉厚で透明感のある葉を持ち、その美しさから「生きた宝石」とも呼ばれています。

硬葉系のハオルチアの人気品種

| 品種 | 葉の色 | 葉の模様 | 葉の形 | 葉の展開 | 育てやすさ | レア度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 十二の巻 | 濃緑色 | 白い縞模様 | 細く尖っている | ロゼット状 | ◎ | 低い |

| ビスコーサ | 黒みがかった緑色 | なし | 小さい三角形 | 重なっている | ◎ | 普通 |

| 五重の塔 | 濃緑色 | なし | 厚い三角形 | ロゼット状 | ◯ | 普通 |

| 竜鱗 | 深緑色 | 格子模様 | 尖った三角形 | ロゼット状 | ◯ | 高い |

| 青嵐 | 青みがかった緑色 | なし | 細く尖っている | ロゼット状 | ◯ | 高い |

十二の巻

十二の巻は、最もポピュラーな硬葉系ハオルチアで、濃緑色の葉に白い横縞模様が美しく入るのが特徴です。

成長が早く丈夫で、初心者でも育てやすい品種として親しまれています。

子株をよく出す品種のため、株分けしながら増やす楽しみを味わいたい人にもおすすめです。

ビスコーサ

ビスコーサは、細長く小さな三角形の葉が積み上がるように伸びていく品種です。

竜のようにも見えることから、和名では「竜城」と呼ばれています。

葉の表面には小さな突起がたくさんあり、ゴツゴツとした質感です。

五重の塔

五重の塔は、厚めで硬い濃緑色の葉が名前の通り塔のように重なった姿が特徴的です。

他の品種と比較すると成長がやや遅めですが、その分コンパクトで整った株の姿を楽しめます。

水の与えすぎに注意すれば、長く栽培を楽しめる品種です。

竜鱗

竜鱗は、尖った三角形の葉がロゼット状に展開し、野性味あふれる姿が印象的な品種です。

深緑色の葉には白い格子模様が入り、ゴツゴツとした質感をしていることから、名前の通り竜の鱗のように見えます。

流通量が少なく、レアな品種として愛好家に人気がある品種です。

青嵐

青嵐は、マットで青みがかった独特の葉色が美しく、細く尖った三角形の葉がロゼット状に展開する品種です。

白い柄や点がなく、葉の形もシャープなため、スッキリとした印象を与えます。

株は広がらず真っ直ぐに上へ向かって伸びていくのも特徴の1つです。

軟葉系のハオルチアの人気品種

| 品種 | 葉の色 | 葉の形 | 葉の展開 | 育てやすさ | レア度 |

|---|---|---|---|---|---|

| オブツーサ | 緑色〜透明 | 丸みのある三角形 | ロゼット状 | ◎ | 低い |

| 京の華 | 緑色〜透明 | 先が尖った楕円形 | ロゼット状 | ◯ | 普通 |

| レツーサ | 黄緑色〜透明 | 三角形 | ロゼット状 | ◯ | 普通 |

| 玉扇 | 濃緑色〜透明 | 扇形 | 扇状 | △ | 高い |

| 万象 | 緑色〜透明 | 円筒形 | ロゼット状 | △ | 高い |

オブツーサ

オブツーサはみずみずしく透明感のある葉が魅力的な品種です。

先端が透明な窓のようになっていて、光をやさしく通す姿がどこか神秘的な雰囲気を感じさせます。

ハオルチアの中でも丈夫で育てやすいため、軟葉系を初めて育てる人にもぴったりです。

京の華

京の華は明るく澄んだ緑色の葉が印象的な品種で、ぷっくりとした肉厚なフォルムも魅力です。

爽やかな色合いが涼しげで、室内インテリアとしても映えるため、軟葉系ハオルチアの中でも人気があります。

寒い時期には葉先がピンク色に紅葉するため、葉のグラデーションや葉色の変化を楽しみたい人におすすめです。

レツーサ

レツーサは黄緑色がかった三角形の透明な葉がロゼット状に展開するのが特徴です。

光を透過する窓部分には縦線の模様が入っていて、スタイリッシュさと美しさを兼ね備えています。

玉扇

玉扇は肉厚な葉を水平に切断したような形をしていて、個性的な見た目の品種です。

名前の通り扇状に展開していく葉の上部は、平らな半透明の窓になっています。

成長が遅く、温度や湿度の管理には注意が必要なため、中級者以上に向いている品種です。

万象

万象は平らに切り落としたような葉の形状が特徴的で、ロゼット状に葉を広げる珍しい品種です。

葉の先端には半透明の窓があり、その独特な見た目と希少性の高さから、コレクターの間で高額で取引されることも少なくありません。

ハオルチアはどんな花が咲く?

ハオルチアは細い花茎の先に白色やクリーム色、薄いピンク色の房状の花を咲かせます。

花には6枚の花弁があり、ユリのような形をしているのが特徴です。

花の大きさは直径5〜8mm程度と控えめですが、株の中心から20〜40cmくらいに伸びる細長い花茎に複数の花が連なって咲く様子が上品で美しい印象を与えます。

ハオルチアの葉っぱの特徴

ハオルチアは葉の硬さによって「硬葉系」と「軟葉系」の2種類に分けられ、それぞれに異なる特徴をもちます。

葉がロゼット状に展開する品種が多く、規則正しく美しい株姿を形成するのも魅力です。

硬葉系、軟葉系のどちらとも、葉は他の多肉植物と同様に水分を蓄えていて、乾燥に強い性質をもちます。

硬葉系ハオルチアの葉の特徴

硬葉系は硬い葉の表面に突起や横縞などの様々な模様が現れるのが特徴です。

アガベやアロエのように尖った葉が多く、洗練された印象を与えます。

品種ごとに株の形や模様に個性があって鑑賞性が高いため、コレクションとして人気です。

軟葉系ハオルチアの葉の特徴

軟葉系は名前の通り葉が柔らかく、水分をたっぷりと含んでぷにっとした感触が特徴です。

葉の先端には「窓」と呼ばれる透明の部分があり、そこから光が差し込む様子が幻想的な美しさを演出します。

硬葉系と比べると、葉が丸みを帯びていて、葉色も明るい緑色や黄緑色が多いため、優しく繊細な印象を与えるでしょう。

ハオルチアの花言葉

ハオルチアの花言葉は「小さな愛」です。

小さいハオルチアの株に光を当てると、宝石のように輝く姿に由来しています。

ハオルチアの育て方

ハオルチアの栽培を成功させるには、適切な水やりや施肥、病害虫対策が欠かせません。

多肉植物特有の管理方法を理解し、季節に応じた対応をおこなうことで、健康で美しい株に育てられます。

水やりの頻度

ハオルチアの水やりは、土が乾いたら鉢底から水が出るまでしっかりと与えるようにしましょう。

ただし、季節によって与える頻度は以下のように異なるため、注意してください。

| 季節 | 頻度 |

|---|---|

| 春と秋 | 1週間に1〜2回程度 |

| 夏 | 1ヶ月に1〜2回程度 |

| 冬 | 1ヶ月に1回程度 |

休眠期である夏は、蒸れを予防するためにも月に1〜2回に抑え、夕方の涼しい時間に与えましょう。

また、気温が下がる冬は成長が鈍くなるため、月1回ほどの水やりで十分です。

水やりの際は葉の中心部に水が溜まらないよう注意し、根元にゆっくりと与えてください。

土の乾燥具合は指で触れて確認し、完全に乾いてから次の水やりをおこないましょう。

肥料のあげ方

ハオルチアは肥料をそれほど必要としない植物ですが、適切な施肥により健全な成長を促進できます。

| 時期 | 肥料の種類 | 頻度 |

|---|---|---|

| 春と秋 | 液体肥料 | 1ヶ月に1回程度 |

| 春 | 固形肥料 | 1回 |

休眠期の施肥は根腐れや徒長の原因となってしまうため、夏と冬には肥料を与えないように気をつけてください。

また、植え替え直後や調子を崩している株は、完全に回復してから与えるようにしましょう。

病害虫・害虫対策

ハオルチアは、比較的害虫がつきにくい植物ですが、まれにカイガラムシやハダニ、アブラムシが付く可能性があります。

予防するためには、風通しを良くして適切な湿度を保ちましょう。

カイガラムシ

- 葉や茎に寄生して栄養を吸い取る

- 葉が変色する

- 排泄物がすす病の原因になる

カイガラムシは、葉や茎に張り付くように寄生しているため、綿棒やピンセットを使って物理的に駆除してください。

成虫は殻が固く殺虫剤が効きにくい傾向にあるので、こすり落とすことが大切です。

数が多い場合は、専用の薬剤を使用しましょう。

ハダニ

- 葉の裏に寄生して栄養を吸い取る

- 葉に蜘蛛の巣のようなものが付着する

- 葉が黄色く変色したり色が抜けたりする

ハダニを発見したら、霧吹きなどで葉を洗い流すか、歯ブラシでこすり落として駆除してください。

数が多い場合は、専用の薬剤を散布したり、被害を受けている葉や茎ごと切り落としたりしましょう。

アブラムシ

- 新芽や花茎に寄生して栄養を吸い取る

- 葉がどんどん傷んで変色する

- 春先に大量発生する

アブラムシは繁殖力がとても強いため、見つけ次第駆除してください。

粘着テープを貼り付けたり、歯ブラシや筆でこすったりすると駆除できます。

植え方|買ってきた鉢から植え替えた方がいい?

購入したハオルチアは、以下の理由から早めに新しい鉢と土に植え替えるのが理想的です。

- 低コストな土を使用している場合が多いから

- 栽培環境が大きく変わるから

真夏の高温期や真冬の低温期の植え替えは、株が弱る可能性があるため避けましょう。

植え方の手順

- 鉢から株を抜く

- 古い土や枯れ葉を取り除く

- 鉢の1/3まで土を入れる

- 元肥を入れる

- 株を中心に置いて周りに土を入れる

- 水が鉢底から出るまで与える

植え替えに使用する鉢は、根回りより一回り大きい鉢を選びましょう。

鉢が大きすぎると土が乾きにくく、根腐れを起こしやすくなります。

徒長したハオルチアの仕立て直し

ハオルチアは、日光不足や過湿によって徒長する場合があります。

徒長すると葉と葉の間隔が広がって、だらしない草姿になるため、胴切りによる仕立て直しが効果的です。

仕立て直しに成功すると、コンパクトで美しい株の姿を取り戻せます。

- 胴切りする位置を決める

- 株を切断する

- 切断面を乾燥させる

- 土の上に置いて発根させる

① 胴切りする位置を決める

株を観察しながら、切断する位置を決めましょう。

株元から数えて2〜3段目あたりを切断すると、親株にも健全な葉が残って新しい子株が出てきます。

② 株を切断する

葉を押し下げたり持ち上げたりしながら、茎にテグスを巻き付けます。

テグスを強く引っ張って、ハオルチアをしっかり切断しましょう。

③ 切断面を乾燥させる

切断直後の切り口は湿っているため、風がよく通る日陰で1週間程度乾燥させてください。

乾燥して硬くなったら殺菌剤を吹き付け、さらに乾燥させましょう。

④ 土の上に置いて発根させる

新しい多肉植物用の土の上に切断した株を置いて、発根を待ちましょう。

表面の土が軽く湿るくらいの水やりをおこないながら、辛抱強く待つことが大切です。

発根が確認できたら、徐々に通常の水やりに切り替えます。

ハオルチアの栽培環境

ハオルチアを健康に育てるには、適切な栽培環境を整えることが重要です。

原産地の南アフリカの気候を参考に、日当たりや温度、用土などを整えると美しく丈夫な株に育つでしょう。

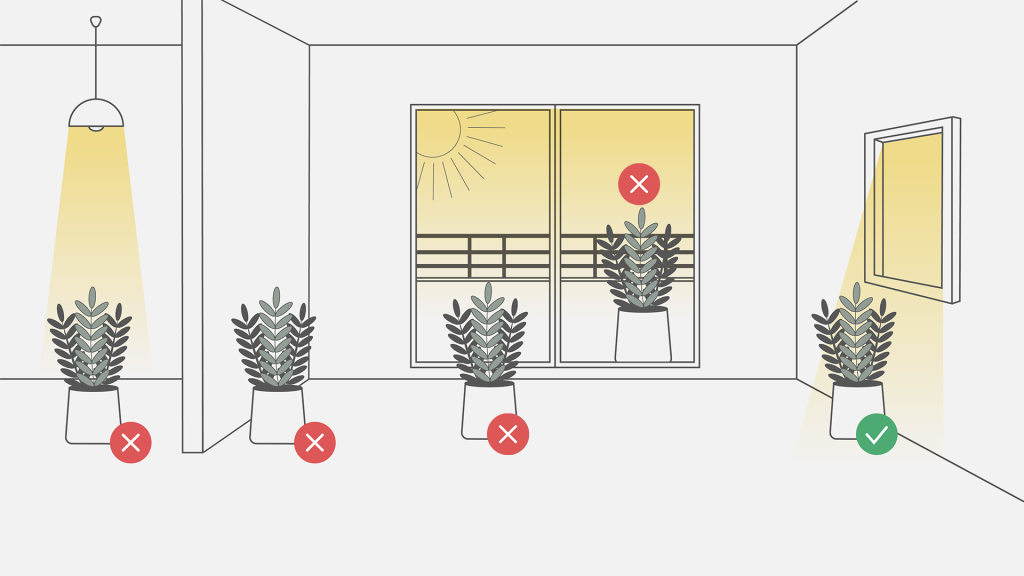

置き場所と日当たり

ハオルチアは他の多肉植物と異なり、強い日差しが不要な品種です。

直射日光の当たらない明るくて風通しのよい場所での栽培が適しているので、レースカーテン越しの窓辺などの場所に置くとよいでしょう。

特に軟葉系ハオルチアは繊細で、強すぎる日差しは葉焼けするため注意してください。

定期的に鉢を回転させると、均等に日光が当たって美しい株姿を保てます。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

ハオルチアは春秋型の多肉植物で、生育適温は15〜25℃です。

耐寒性は品種により異なりますが、一般的に3〜5℃前後まで耐えられます。

0℃を下回ると凍害により株が枯死する危険性が高まるため、冬期は必ず室内に取り込んでください。

30℃を超えると生育が停止し、35℃以上では株にダメージを与える可能性があるので夏の高温期も注意が必要です。

急激な温度変化は株にストレスを与えるため、季節の変わり目には徐々に環境を変化させましょう。

ハオルチアの土の配合比率(用土)

ハオルチアの栽培には排水性と通気性に優れた用土が欠かせません。

市販の多肉植物用土をベースに、さらに軽石やボラ土を加えて排水性を高めるとよいでしょう。

おすすめの配合比率(市販の土を使う場合)

- 多肉植物用土:6

- 軽石:2

- ボラ土:1

- パーライト:1

おすすめの配合比率(すべて自分で配合する場合)

- 赤玉土(小粒):4

- 腐葉土:2

- 川砂:2

- 軽石:2

水はけが良すぎる場合は腐葉土を少量くわえ、保水性を調整しましょう。

ハオルチアの開花時期

ハオルチアは条件が整うと美しい小さな花を咲かせます。

開花のタイミングや開花後の対処法を知れば、株への負担を最小限に抑えながら花を楽しめるでしょう。

ハオルチアの開花時期は2〜6月

ハオルチアの開花時期は主に2月から6月にかけてで、特に3〜5月の春季に多くの品種が開花します。

開花は株の成熟度と栽培環境に大きく左右され、一般的には直径が5cm以上に成長した株で見られます。

開花には相当なエネルギーを要するため、適切な栽培環境で管理を続けた株でのみ見ることができる貴重な現象です。

ハオルチアの花が咲いたらどうする?

ハオルチアに花が咲いたら、株の体力消耗を考慮した管理をおこなってください。

花を楽しみたい場合は、開花期間中は通常よりもやや多めの水やりと液体肥料をあげてください。

花茎を残したままにすると株が弱りやすくなるので、花が終わったあとは花茎を切り取り、しばらくは水やりを控えめにし風がよく通る場所で静養させてください。

株の成長を優先する場合は、花茎が伸び始めた段階で切り取るのがおすすめです。

ハオルチアの増やし方

ハオルチアは株分け、葉挿し、胴切りなどの方法で増やせる多肉植物です。

成功率は品種や環境により異なりますが、ポイントを押さえて行えば新しい株ができます。

株分けの時期はいつがいい?

ハオルチアの株分けに最適な時期は、生育期である3〜5月と9〜10月です。

特に春の株分けは、その後の生育期間が長いため成功率が高くなります。

真夏や真冬の休眠期は避け、必ず気温が安定した時期におこなってください。

株分けのやり方

- 鉢から株を取り出す

- 土を落として株を整理する

- 親株から子株を切り離す

- 親株と子株をそれぞれ別の鉢に植える

- 水をかけ流す

① 鉢から株を取り出す

株元を優しく持って、鉢から株を取り出します。

土が乾いた状態だと取り出しやすくなるため、株分けの2〜3日前から断水をしておくのがおすすめです。

② 土を落として株を整理する

指やピンセットを使って古い土を軽く落としてください。

株元に付いている枯れ葉などがあれば、併せて取り除きましょう。

その際に株元にできている小さい芽を一緒に取り除いてしまわないように注意してください。

③ 親株から子株を切り離す

株分けに適している大きさは、親株と同等〜親株の1/2程度です。

株元を持ちながら、手で丁寧に優しく取り外してください。

手で取り外せない場合は、清潔な刃物を使って切り取ります。

④ 親株と子株をそれぞれ別の鉢に植える

新しい鉢の半分まで土を入れ、株を中心に置いたら、指やピンセットで押さえながら株の周りに土を入れます。

室内で育てる場合は、軽石のみでも大丈夫ですが、水持ちを良くしたい場合は、軽石2:鹿沼土1:赤玉土1の割合で配合してください。

⑤ 水をかけ流す

最後に、鉢底から汚い水が出なくなるまでたっぷりとかけ流してください。

葉挿しのやり方

- 葉を株元から丁寧に取る

- 葉の切断面を3〜5日間乾燥させる

- 乾いた用土の上に葉を置く

- 明るい日陰で管理して発根を待つ

- 水分を与える

① 葉を株元から丁寧に取る

株の外側にある健康で肉厚な葉を選び、株元から丁寧に取り外します。

傷んだ葉や薄い葉は成功率が低いため避け、できるだけ良質な葉を選択してください。

葉の一部が株に残ってしまうと発根しないため、左右にゆっくりと動かしながら、付け根の部分がきれいに取れるように取り外します。

② 葉の切断面を3〜5日間乾燥させる

風がよく通る直射日光の当たらない場所に取り外した葉を置いて、切った部分を乾燥させます。

乾燥が不十分だと植え付け後に腐敗する可能性が高くなるため、3〜5日置いて十分に乾燥させてください。

③ 乾いた用土の上に葉を置く

乾燥が完了した葉を、水はけの良い多肉植物用の土の上に置きます。

葉は土に埋めるのではなく、切った部分が土に軽く接触する程度に置くのがポイントです。

土は清潔なものを使用して、水分は与えずに乾いた状態を保ちましょう。

複数の葉をまとめて葉挿しする場合は、葉同士が重ならないよう適度な間隔をあけて配置し、風通しを確保することが大切です。

④ 明るい日陰で管理して発根を待つ

直射日光は葉を傷めるため、葉挿し後はレースのカーテン越しの場所などで管理するのが理想的です。

発根までの期間は2〜4週間で、その間は水やりせずに乾燥状態を保ってください。

⑤ 水分を与える

発根が確認できたら、霧吹きで軽く水分を与え始めましょう。

新芽が出てきたら徐々に通常の管理に移行し、親葉が枯れるまで続けてください。

植え替えの時期はいつがいい?

ハオルチアの植え替えは、生育期である3〜5月と9〜10月が最適です。

特に春に植え替えをおこなうと、その後の成長期間が長いため株の回復と成長が期待できます。

一般的には2〜3年に1回の頻度で植え替えをおこないますが、以下の状態が見られる場合は、植え替えのサインです。

- 鉢底から根が出ている

- 水やり時の浸透が悪い

- 土の表面に白いカビが生える

- 株が鉢に対して大きくなっている

鉢替えのやり方

- 古い鉢から株を取り出す

- 古い土と傷んだ根を除去する

- 新しい鉢に用土を入れる

- 株を植え付けて表面を整える

- 水やりを再開する

① 古い鉢から株を取り出す

植え替えの2〜3日前から断水して、土を乾燥させておきましょう。

鉢の側面を軽く叩いて土を緩め、株の根元を持って優しく引き上げます。

根が鉢にしっかりと張っている場合は、竹串や細い棒を使って土を崩しながら作業を進めてください。

② 古い土と傷んだ根を除去する

根の周りに付いている古い土をほぐしながら、根を整理します。

健全な根は白色か薄茶色で弾力があるので、黒く腐った根や乾燥した根は清潔なハサミで除去してください。

③ 新しい鉢に用土を入れる

元の鉢よりも一回り大きいサイズの鉢に鉢底ネットと鉢底石を敷いたら、多肉植物用の土を6〜7割まで入れてください。

④ 株を植え付けて表面を整える

株を鉢の中央に配置し周囲に土を入れたら、根の間にも土が入るように竹串で軽く突き、株の周りの土を軽く押さえて表面を平らに整えます。

植え付け後は1週間は水やりを控え、明るい日陰で管理しましょう。

⑤ 水やりを再開する

水やりを再開する際は、表面の土が湿る程度の量から始めてください。

植え替え後は約1ヶ月で株が回復するので、様子を見ながら徐々に通常の量に戻しましょう。