観葉植物を種から育てる(発芽/実生)土の配合

公開日 2025年09月22日

更新日 2025年12月19日

監修者情報

覚張大季

植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

INDEX

目次

観葉植物の発芽率を高める土作り4つのポイント

観葉植物を種から育てたい場合、発芽率を高められる土を作ることが大切です。

前提として、観葉植物を実生で育てると以下のようなメリットが期待できます。

- 幼苗から環境に適応できるので輸入株よりも育てやすい

- 根っこをしっかりと張れるので株元や幹が強く太くなる

- 成長や開花の喜びをより感じられる

市販の観葉植物用の土は肥料成分が含まれていることが多いため、ある程度育った株を栽培するのには適していますが、観葉植物の発芽や実生には不向きです。

そのため、発芽率を高めたいなら、以下の4つのポイントを押さえて土を配合すると良いでしょう。

- 保湿性と通気性が良い土を使う

- 粒が細かい土を使う

- 肥料が入っていない土を使う

- 清潔な土・消毒した土を使う

① 保湿性と通気性が良い土を使う

観葉植物の発芽を促したいなら、保湿性と通気性のどちらも兼ね備えた赤玉土やココピート、水苔などを使用するのがおすすめです。

保湿性と通気性の悪い粘土質または微塵の土を使用すると、発芽しにくくなるだけでなく、発芽しても以下のような弊害が生じるかもしれません。

- 根っこが酸欠状態になり生育が阻害される

- 根っこから水分や養分を吸収しにくくなる

- 土が過湿状態になり根腐れを引き起こす

② 粒が細かい土を使う

観葉植物の種から最初に出た根っこは小さくて細いので、粒の粗い土だけだと根っこが定着しづらくなります。

そのため、根っこをしっかりと張らせるためには、1粒あたり2〜7mmくらいの細かい土を使用するのが適切です。

また、粒が細かい土には、以下のような効果も期待できます。

- 水分や養分の吸収を促して発芽率を高められる

- 水やりによって種が鉢底から流れ出るのを防げる

- 土をかぶせやすいため種の乾燥を防げる

ただし、粒が細かすぎる「細粒」や「微塵」を単体で使用すると通気性や排水性が極端に悪くなり、成長後の根っこが傷む恐れがあるので注意してください。

③ 肥料が入っていない土を使う

観葉植物の種の内部には発芽に必要な栄養が備わっているため、種まきの段階で肥料成分を与える必要はありません。

本来は生育を促すために使用される肥料ですが、種や発芽直後の根っこにとっては成分が濃すぎて、むやみに与えると枯死につながります。

そのため「無肥料」と記載されている市販の土のほか、赤玉土や鹿沼土などの無機質な土を使用するのがおすすめです。

なお、発芽後の生育には肥料が効果的なので、本葉が生えたら徐々に与え始めましょう。

速効性肥料のタイミングと与え方

観葉植物が発芽して本葉が出てきたら、まずは液体の速効性肥料から与え始めます。

| タイミング | 本葉が出たら |

| 方法 | 推奨濃度の半分くらいに薄める |

| 時期 | 生育期 |

| 頻度 | 2週間に1回 |

速効性肥料は、本葉が1~2枚くらいになったタイミングで与えるのが適期です。

しばらくは推奨濃度よりも薄めにして、2週間に1回の頻度で水やりの代わりとして与えましょう。

休眠期に与えると肥料焼けの原因となるので、生育期にのみ与えるよう注意してください。

緩効性肥料のタイミングと与え方

固形の緩効性肥料は効果が強すぎて健康を害する恐れがあるので、本葉が出てもすぐに与えるのは避けましょう。

| タイミング | 本葉が増えたら |

| 方法 | 少量を土にまいて与える |

| 時期 | 生育期 |

| 頻度 | 2~3ヶ月に1回 |

緩効性肥料は、本葉が3~4枚くらいに増えて新しい土(鉢)に定植したタイミングで、少量を土にまいて与えましょう。

ゆっくりと効果を発揮するタイプの肥料なので、2~3ヶ月に1回の頻度でOKです。

速効性肥料と同じく、休眠期に与えると肥料焼けを引き起こすので、生育期にのみ与えて下さい。

④ 清潔な土・消毒した土を使う

観葉植物の種は、有害な微生物が潜んでいない清潔かつ無菌の土にまくことで発芽率が上がります。

また、清潔な土を使用することは、発芽直後のデリケートな幼苗を病害虫や病原菌から守るのにも効果的です。

清潔(無菌)な土には、以下のような種類があるので参考にしてください。

- バーミキュライト:鉱物(苦土蛭石)を高温加熱したもの

- パーライト:火山岩を高温加熱したもの

- ピートモス:植物由来の泥炭を乾燥させたもの

赤玉土や鹿沼土もほとんど無菌ですが、発芽率をより高めたいなら「高温焼成殺菌済み」と記載されている製品を選ぶと良いでしょう。

なお、土が清潔な状態か判断がつかない場合は、土に100℃の熱湯をかけて消毒する方法も有効です。

観葉植物の発芽に適した土の配合

観葉植物の発芽を促すためには、以下の土の配合を参考にしてください。

- 赤玉土(小粒)単体

- ココピート単体

- 水苔

- 育苗シート

発芽直後の根っこは小さいため、根っこがつきやすい土や植え込み材を選ぶことが大切です。

発芽後の生育を促すために、本葉が3枚以上になったら新しい土や植え込み材に定植しましょう。

赤玉土(小粒)単体

観葉植物の発芽を促すためには「赤玉土」を単体で使用するのがおすすめです。

赤玉土の特徴

- 保水性や通気性、排水性、保肥性のバランスが良い

- 観葉植物だけでなく多肉や塊根植物にも適している

- 粒の大きさがさまざまなので用途に合わせて選べる

- 堆積した火山灰を砕いて作られたもの

発芽や生育をより促したいなら、保湿性と通気性に優れた「小粒」タイプおよび、無菌の「高温焼成殺菌済み」と記載されたものを使用すると良いでしょう。

赤玉土の種類と発芽のための注意点

赤玉土は粒の大きさで種類が分けられていて、それぞれ以下のような特徴があります。

| 種類 | サイズ | 保湿性 | 通気性 | 排水性 |

|---|---|---|---|---|

| 大粒 | 15~20mm | × | ◎ | ◎ |

| 中粒 | 7~15mm | △ | 〇 | 〇 |

| 小粒 | 2~7mm | 〇 | 〇 | 〇 |

| 細粒 | 2~3mm | 〇 | △ | △ |

| 微塵 | 2mm未満 | ◎ | × | × |

このような特徴から、観葉植物の発芽には保湿性や通気性、排水性のバランスが良い「小粒」の赤玉土を使用するのが適切です。

「大粒」または「中粒」だと隙間ができやすく、種が底から流れ出てしまったり発芽直後の根っこが上手くつかなかったりするので注意しましょう。

一方で、粒が小さすぎるものだと排水性と通気性が悪くなり根腐れを引き起こす原因となるので「細粒」や「微塵」も避けるのが無難です。

購入したばかりの小粒の赤玉土は「細粒」や「微塵」が混じっている可能性があるので、使用前にふるいにかけて細かい土を除去してください。

ココピート単体

観葉植物の発芽には、ココナッツの殻の内皮を砕いて作られた「ココピート」を単体で使用するのも適しています。

ココピートの特徴

- 保湿性や通気性に優れている

- 繊維が細かく全体に空気を含む

- サラサラとした軽い質感で根っこがつきやすい

種まき用の土はもちろんのこと、発芽後の用土に混ぜ込んで使用するのもおすすめです。

基本的に乾燥した状態で流通しているので、種をまく前に水で戻しましょう。

水苔

観葉植物の種は、コケを乾燥および圧縮して作られた「水苔」にまくのも適しています。

水苔の特徴

- 保湿性や通気性、保肥性に優れている

- 水を含んでも適度に空気を保持できる

- フカフカとして軽い質感で根っこがつきやすい

種まき用の培地だけでなく、発芽後の植え込み材として使用することも可能です。

ココピートと同じく、基本的に乾燥した状態で流通しているので、使用前に水で戻しましょう。

育苗シート

観葉植物の種は、育苗シートで発芽を促すことも可能です。

育苗シートにはさまざまな素材のものがありますが、観葉植物の種には人造鉱物繊維でできた「ロックウール」が適しています。

収納ケースなどに育苗シートを入れて種をまき、水を与えるとき以外はフタをして管理しましょう。

育苗シートの特徴

- 保水性や通気性に優れている

- 土に近い素材でミネラル分を含む

- 湿らせて密閉してもカビが発生しにくい

多肉・塊根植物の実生に適した土の配合

多肉植物や塊根植物は、葉っぱや根っこに水分をため込む性質があります。

市販の園芸用土だと過湿状態になる恐れがあるため、種から育てたいなら水はけと通気性に優れた土を配合するのが適切です。

ここでは、多肉植物や塊根植物の実生におすすめの配合例を紹介します。

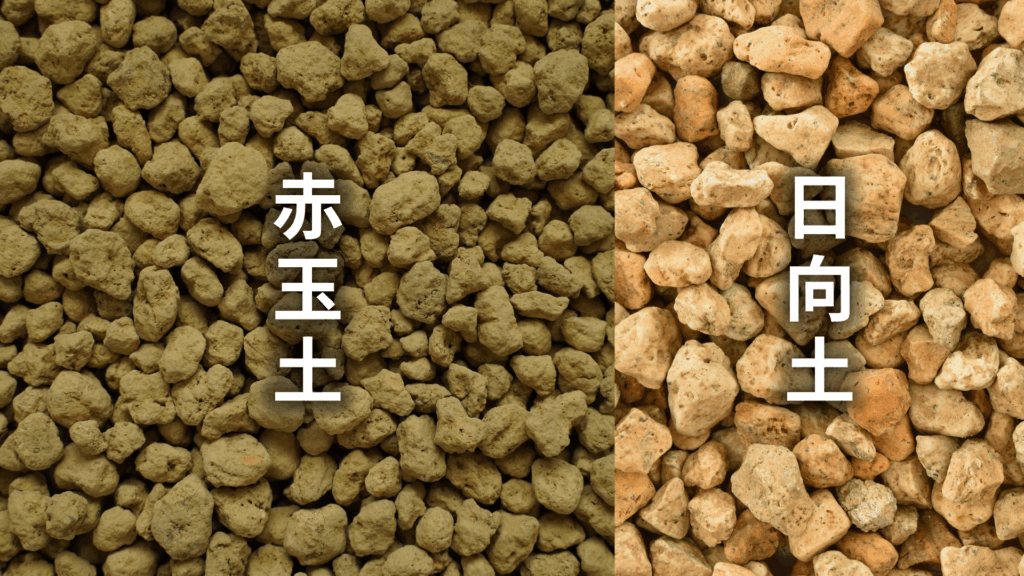

- 赤玉土 6:日向土(軽石) 4

- 赤玉土とバーミキュライトの組み合わせ

観葉植物と同じく、発芽直後の細い根っこでもつきやすい土を選びましょう。

発芽して本葉が3枚以上に増えたら、新しい土に定植してください。

赤玉土 6:日向土(軽石)4

多肉や塊根植物の実生には、赤玉土6:日向土(軽石) 4の割合で配合したシンプルな用土が適切です。

いずれの土も1粒あたり2~7mmくらいの「小粒」サイズを使用し、赤玉土はあらかじめふるいにかけて微塵を取り除きましょう。

配合する際、重さを正確に計る必要はなく、ざっくりとした量で問題ありません。

赤玉土を少し多めに配合することで、以下のような効果に期待できます。

- 適度な保湿性をキープできる

- 土が乾きやすくなり過湿を防げる

表土は別で用意する

多肉や塊根植物の種を安定させるために、赤玉土6:日向土(軽石) 4の割合で配合した土の表面に、1~2cmくらいの厚さで赤玉土の「細粒」を敷きましょう。

表土を別で用意することで、さまざまな効果があります。

- 種の全体に水分が行き渡るので発芽しやすくなる

- 根っこがつきやすくなる

- 種が底から流れ出るのを防ぐ

- 種が土の隙間に挟まるのを防ぐ

細粒は園芸店やホームセンターで購入できるほか、以下の手順で自作することも可能です。

- 赤玉土の小粒を粗いふるいにかける

- ふるいにかけて落ちた土を細かいふるいにかける

- 細かいふるいに残った土を「細粒」として使用する

赤玉土とバーミキュライトを組み合わせる

多肉や塊根植物の実生には、赤玉土(小粒)とバーミキュライトの組み合わせも適しています。

軽いバーミキュライトだけだと水を与えたときに土が下がってしまうので、比較的重たい赤玉土と組み合わせるのが種を安定させるポイントです。

鉢の下半分に微塵を除去した赤玉土を、上半分にバーミキュライトを入れて種をまきましょう。

発芽率を高める育苗ポットがおすすめ

観葉植物を種から育てる場合、育苗ポットを使用すれば管理がしやすくなります。

育苗ポットにはいろいろな形状のものがありますが、大きな容器に仕切りのある穴がいくつか空いていて、それぞれの穴に1つずつ種をまくタイプがおすすめです。

育苗ポットのメリット

- 10〜50個ほどの苗を省スペースで一斉に育てられる(製品によって穴の数が異なる)

- 水やりや日当たりがかたよりにくい

- 置き場所を簡単に変えられる

育苗ポットは、すべての苗をまとめて管理できるため、生育スピードをほぼ均等に保てるのが最大のメリットです。

生育のバラつきがなければ、定植のタイミングを合わせられるだけでなく、水や肥料を与えるときなど定植後の栽培管理がしやすくなります。

観葉植物を種から育てて成長を楽しもう

観葉植物を種から育てたいなら、発芽や成長を促すために、土の性質や配合にこだわることが大切です。

保湿性や通気性の良さだけでなく、肥料成分が含まれていない清潔な土を選ぶことも意識してください。

観葉植物を実生することで、成長や開花の喜びをより一層感じられるでしょう。

HanaPrimeでは、種から育てた観葉植物を定植するのにピッタリな植木鉢を豊富に取り揃えています。

ぜひ、種から育てた観葉植物をお気に入りの鉢に植えて、楽しいボタニカルライフを送ってください。