熊童子(クマドウジ)の育て方

公開日 2025年05月13日

更新日 2025年10月31日

育てやすさ

初心者の方でも育てやすいのでおすすめです。

INDEX

目次

熊童子(クマドウジ)の基本情報

| 植物名 | 熊童子(クマドウジ) |

| 学名 | Cotyledon tomentosa spp. ladismithensis |

| 和名 | 熊童子 |

| 英名 | Bear’s paw |

| 別名 | 熊の手、クマノテ |

| 原産地 | 南アフリカ |

| 科名 | ベンケイソウ科 |

| 属名 | コチレドン属 |

| 開花時期 | 春または秋 |

熊童子は南アフリカを原産地とするベンケイソウ科の多肉植物です。

ぷっくりとした肉厚な葉は産毛で覆われており、葉の先が爪のようにギザギザしているのが名前の由来になっています。

熊童子の栽培適温は15〜25℃で日本でも育てやすく、園芸店や100円ショップ、雑貨店などで購入が可能です。

月別栽培カレンダー

開花期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

植え付け、植え替え

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

肥料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

種類と品種

熊童子はコチレドン属の品種の1つで、数ある品種の中でも特に人気があります。

熊童子の形に似た変種を以下の表にまとめました。

| 品種名 | 葉先の爪の数 | 葉の斑 | 流通量 | 育てやすさ |

|---|---|---|---|---|

| 熊童子 | 5つ程度 | なし | 多い | 育てやすい |

| 熊童子錦 | 熊童子と同程度 | あり | 少ない | 育てにくい |

| 子猫の爪 | 少ない | なし | 多い | 育てやすい |

熊童子錦

熊童子錦は、葉に黄色や白色の斑が入っている品種で見た目が美しく、人気があります。

しかし、葉に斑が入っていることから熊童子よりも光合成する力が弱く、成長も遅いです。

暑さや寒さに弱く、葉の斑を維持するのが難しい傾向にあるため、熊童子の栽培に慣れたらチャレンジすると良いでしょう。

子猫の爪

子猫の爪は熊童子よりも小型の品種で、葉先の爪の数が少ないのが特徴です。

熊童子と比較すると葉がやや細身でぷっくりとしています。

流通量は熊童子と同程度で、熊童子よりも育てやすく、多肉植物を初めて育てる人にもおすすめです。

熊童子(クマドウジ)はどんな花が咲く?

熊童子は、赤褐色やオレンジ色のベル型の花を咲かせます。

葉の大きさと比較すると小さめで可愛らしい見た目ですが、明るくはっきりした色のため、葉の緑とのコントラストが際立ちます。

熊童子(クマドウジ)の葉っぱの特徴

熊童子は、産毛に覆われたぷっくりとした肉厚な葉が特徴です。

また、葉の先端が爪のようにギザギザしています。

株が成熟していくと、葉の先端が紅葉するのも特徴で、熊の手のような可愛らしい見た目が名前の由来です。

以下の表のように、株の成長と合わせて葉の色も少しずつ変化していきます。

| 株の成長 | 葉の色 |

|---|---|

| 若い株 | 明るい緑色 |

| 成熟した株 | 淡い黄色がかった緑色 |

成長とともに葉の色が変化していくため、長い期間に渡って楽しめます。

熊童子(クマドウジ)の花言葉

長期間放置していても滅多に枯れない丈夫さに由来しているといわれています。

熊童子(クマドウジ)の育て方

熊童子は多肉植物を初めて栽培する人でも比較的育てやすいですが、元気に美しく育てるためには、いくつか気をつけるポイントがあります。

ここでは、水やりの頻度や株の選び方などについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

水やりの頻度

熊童子は基本的に乾燥を好む品種で、成長期と休眠期で水やりの頻度は異なります。

季節ごとの水やりの頻度を以下の表にまとめました。

| 春(成長期) | 土の表面が乾いたらたっぷりと与える |

| 夏(休眠期) | 10日に1回程度、気温が下がる夕方に与える |

| 秋(成長期) | 土の表面が乾いたらたっぷりと与える |

| 冬(休眠期) | 2〜4週間に1回程度与える |

特に、水の吸い上げが遅くなる休眠期は、乾かし気味に育てることを意識する必要があります。

肥料のあげ方

熊童子は丈夫な品種で、肥料がなくてもよく育ちます。

より美しくしっかりとした株に育てたい場合は、成長期である春と秋に緩効性化成肥料または液体肥料を2〜4週間に1回の頻度で、少量与えるのがおすすめです。

病害虫・害虫対策

熊童子は葉が産毛に覆われているため虫がつきにくいですが、美しく育てるためには、病害虫や害虫対策が必要です。

熊童子の主な病害虫には、ワタムシやヨトウムシが挙げられます。

その他にも、水の与えすぎや湿気で土にカビが生える場合もあるので、風通しのよい場所で育てましょう。

ワタムシ(コナカイガラムシ)

- 白いワタのような形状の害虫

- 葉と葉のすき間や葉の裏に付きやすい

コナカイガラムシは乾燥を好むため、熊童子を含む多肉植物は狙われやすいです。

数が少ない場合は、見つけ次第ピンセットで除去しましょう。

数が多い場合は、濡れティッシュで拭き取るとよいですが、被害が大きい場合は茎ごと切り落とさなければなりません。

ヨトウムシ

- 夜行性の蛾の幼虫で夜の間に葉や新芽をかじる

- 昼間は土の中に隠れていることが多く見つけにくい

被害にあった部分は切り取り、ヨトウムシ向けの殺虫剤を振りかけましょう。

用土に殺虫剤を染み込ませることで、駆除が可能です。

昼間は土の中に隠れているため、見つけられない場合は鉢の土を入れ替えることをおすすめします。

株の選び方

熊童子の株は、葉と茎をよく観察して選ぶのをおすすめします。

具体的には、以下を確認しましょう。

| 葉の様子 | ぷっくりとしている |

| 茎の様子 | しっかりとしておりヒョロヒョロしていない |

| 葉と葉の間 | 空きすぎておらず詰まっている |

葉がみずみずしくぷっくりと膨らんでいる株は、しっかりと水分や養分を蓄えている証拠で、元気な株といえます。

また、葉と葉の間が空きすぎている状態は、上手に日光を浴びらていない場合に多く見られます。

葉と葉の間がしっかり詰まっていれば、日光をしっかりと浴びて健康に育っている株です。

熊童子は他の多肉植物との寄せ植えはできる?

熊童子は他の多肉植物との寄せ植えが可能な品種です。

ただし、寄せ植えをする際には生育型を合わせましょう。

多肉植物には、以下のように3つの生育型があります。

| 生育型 | 栽培適温 | 成長期 | 休眠期 | 代表的な品種 |

|---|---|---|---|---|

| 春秋型 | 10〜25℃ | 春・秋 | 冬 | コチレドン、ハオルチア、セダム、ペペロミア |

| 夏型 | 20〜30℃ | 夏 | 冬 | サンセベリア、アロエ、カランコエ、アガベ |

| 冬型 | 5〜20℃ | 冬 | 夏 | アルギロデルマ、オトンナ、アエオニウム |

熊童子は春秋型の多肉植物です。

そのため、夏型や冬型のものと寄せ植えをすると、栽培適温や水やりの頻度が合わず、どちらかが腐ったり枯れたりする可能性があります。

寄せ植えする際には、熊童子と同じ春秋型の品種を選ぶようにしましょう。

熊童子の葉がポロポロ落ちてしまう原因は?

熊童子の葉がポロポロと落ちてしまう原因には、以下の3つが考えられます。

| 原因 | 対処法 |

|---|---|

| 日光に当たる時間の不足 | 窓際に置いて日光浴をさせる |

| 水の与えすぎ | 土が乾いたら与える |

| 気温や湿度が高い | 風通しのよい場所に置いたり、サーキュレーターを使用したりする |

成長の過程で、古い葉が1〜2枚落ちるのは正常です。

突然、何枚も葉が落ちる場合には、上記が考えられるので調整をして様子を見ましょう。

熊童子(クマドウジ)の栽培環境

熊童子をイキイキと元気に育てるためには、適した栽培環境に整えるのが大切です。

最適な置き場所や温度で栽培すると、より美しい熊童子となり、長く楽しめます。

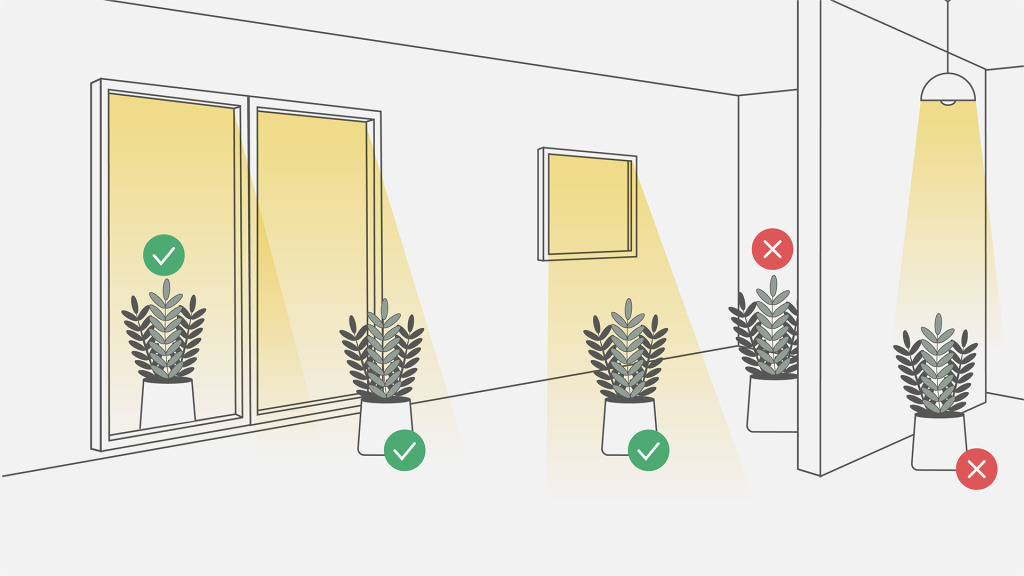

熊童子の置き場所と日当たり

熊童子は、日光を好み高温多湿を苦手とする品種のため、日当たりと風通しのよい場所に置きましょう。

季節ごとにおすすめの置き場所を以下の表にまとめました。

| 春・秋 | 日当たりと風通しのよい屋外 |

| 真夏 | レース越しの窓際や半日陰の場所 |

| 5℃を下回る真冬 | 室内の日当たりのよい場所 |

可能であれば、雨などが直接当たらない屋外がおすすめです。

夏の強い日差しが当たり続けると葉焼けの原因につながるので、真夏は置き場所を考慮する必要があります。また、休眠期である冬も日光は必要です。

ただし5℃を下回る環境には適さないため、室内のよく日の当たる場所に移動させてください。

適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?

熊童子は春秋型の多肉植物で、栽培適温は15〜25℃です。

暖かく穏やかな気候を好み、真夏や真冬以外の時期は栽培しやすいといえます。

耐寒温度は0〜5℃程度ですが、なるべく5℃を下回らない環境で栽培しましょう。

夏の暑さに注意

熊童子は高温多湿が苦手な品種のため、夏の栽培には注意が必要です。

夏は生育が緩慢になり、水を与えすぎると土の中が蒸れて根腐れを起こしてしまいます。

夏の水やりは10日に1回程度、気温が下がる夕方におこない、水やりの際には葉の間に水が溜まらないようにしてください。

葉の間に水が溜まった状態だと、日光によって水が温まり腐る原因になります。

熊童子(クマドウジ)の土の配合比率(用土)

熊童子は乾燥を好むため、排水性の高い用土を使用しましょう。

市販の培養土に鹿沼土を3割ほど混ぜると熊童子に丁度いい排水性が得られます。

購入した時点で元々植えられていた土の水はけが余り良くない場合は、鹿沼土を5割程度まで増やした土を使って植え替えてください。

熊童子(クマドウジ)を種から育てると大変?

熊童子は、種から育てることも可能です。

種まきに適した時期は、成長期の始めである3〜4月と9月です。

ただし、発芽するまで水分を管理したり、発芽後に適切に間引きしたりと栽培の知識が必要なため、難易度は高いといえます。

さらに、熊童子は一般的に苗で販売されているため、種は入手しづらいです。

熊童子の成長や育成を楽しみたい方は、苗から育てるのをおすすめします。

熊童子(クマドウジ)の開花時期

熊童子の花は、可愛らしい色と形でとても魅力的です。

ここでは、熊童子の開花時期や花が咲かない原因と対策について解説します。

開花時期は春~夏

熊童子は春〜夏、または秋〜冬に開花する品種で、花は赤みがかったオレンジ色で小さい鐘のような形です。

開花するとおよそ3週間ほど咲き続けるため、ぷっくりとした葉とともにかわいらしい花を長く楽しめます。

熊童子(クマドウジ)の花が咲かない原因は?

熊童子は成熟した株に花をつけるため、一般的には3年以上の栽培が必要です。

まだ購入して日が浅かったり、若い株の場合は、栽培期間が長くなると花が咲きやすくなります。

成熟しているのに花が咲かない場合には、以下の2つの原因が考えられます。

- 日に当たる時間が不足している

- 水やりの頻度が多すぎる

熊童子の花を咲かせたい場合は、以下の3つを意識して栽培してみましょう。

- 日当たりの良い場所に置く

- 休眠期は厳しい環境に置く

- 定期的な植え替えを実施する

① 日当たりの良い場所に置く

熊童子は南アフリカ原産の多肉植物で、日光が多く当たる場所に生息しています。

そのため、成長に日光は欠かせません。

日光をしっかりと浴びると光合成が促され、成長に必要な栄養素が生成されたり、美しい葉の色が引き出されたりします。

また、病害虫に対する抵抗力も向上し、美しく健康的な姿の維持が可能です。

② 休眠期は厳しい環境に置く

熊童子をあえて厳しい環境に置くことで、花が咲く可能性が高まります。

多くの植物は、厳しい環境に置かれると子孫を残そうとして花を咲かせるためです。

熊童子の休眠期である冬は、耐寒温度である5℃を下回らない限り屋外で育てましょう。

水やりも可能な限り控え、成長期と休眠期でメリハリをつけて栽培すると、成長期に花芽をつけやすくなります。

③ 定期的な植え替えを実施する

熊童子がより成長するためには、定期的な植え替えが効果的です。

植え替えで根がしっかりと張り土の栄養を吸収でき、花を咲かせられるくらい成熟した株に育ちます。

植え替えは1年に1回程度、成長期である春か秋になる前に行いましょう。

熊童子(クマドウジ)の増やし方

熊童子は挿し木で増やせる品種です。

手軽にできるため、熊童子が大きく育ってきたら挑戦してください。

挿し木のやり方

熊童子は挿し木で簡単に増やせます。

挿し木は成長期と重なる春におこなうと、発根が促されるためおすすめです。

熊童子の挿し木は以下の手順でおこないましょう。

- 挿し木に使う茎を切り取る

- 切り口を2〜3日乾かす

- 新しい用土を鉢に入れ中心に穴をあける

- 穴に挿し木を挿す

- 水を与える

① 挿し木に使う茎を切り取る

まず、熊童子から挿し木に使う茎を切り取りましょう。

葉を数枚つけた状態で茎をカットします。

しっかりと葉がついている茎を選ぶと、発根も促されるためおすすめです。

② 切り口を2〜3日乾かす

挿し木用に茎を切り取ったら、風通しの良い場所で2〜3日乾かしましょう。

多肉植物は葉に水分をたくさん貯めており、切ったばかりの茎は湿っているからです。

切り口が湿ったまま土に挿すと、雑菌が発生し、発根しない原因となる可能性があります。

③ 新しい用土を鉢に入れ中心に穴をあける

新しい用土を鉢に入れ、割り箸や指で中心に穴をあけましょう。

熊童子の植え替えには、保水と排水が適度にできる多肉植物用の土がおすすめです。

④ 穴に挿し木を挿す

穴に挿し木を挿し、周りの土を被せて軽く押さえましょう。

挿したばかりの状態では、少しの振動や衝撃で挿し木が倒れる可能性があるため、丁寧に扱わなければなりません。

ぐらつく場合には、発根するまで割り箸などで支えてください。

⑤ 水を与える

発根するためには水分が必要となるので、最後に風通しの良い場所に置いたら、水をたっぷり与えます。

しっかり発根するまでには3〜5週間ほどかかるため、弱っていないか定期的に様子を観察してください。

植え替え時期はいつがいい?

熊童子の植え替えは、成長期の3〜5月か9〜11月がおすすめです。

植え替えは、熊童子の成長に応じて1年に1回程度行ってください。

また、以下の状態がみられた場合も植え替えのサインです。

- 熊童子が鉢のサイズを上回る

- 水を与えてもすぐに水が染み込まない

- 鉢の底から根が見えている

そのままの状態で放置すると根腐れを起こしたり病害虫が発生したりするので、できるだけ早く植え替えてください。

鉢替えのやり方

熊童子の鉢替えに適した時期は3〜5月または9〜11月です。

成長期を重なる時期の方が、鉢替えした後も早い回復が見込めます

- 土を乾燥させる

- 新しい鉢に用土を入れる

- 元の鉢から株を抜いて植え替える

① 土を乾燥させる

鉢替えする日の1週間程度前から断水をして土を乾燥させましょう。

土が湿っていると、鉢から株を取り出す際に根が切れてしまう可能性があるからです。

また、土が落としにくく、根の状態の確認もしづらくなります。

② 新しい鉢に用土を入れる

新しい鉢に通気性をよくするための鉢底ネットと適量の鉢底石を敷いたら、鉢の8割程度まで用土を入れます。

鉢替え後により成長を促したい場合は、用土に緩効性肥料を混ぜてください。

ただし、市販の多肉植物用土などはすでに肥料が混ざっている場合が多いため、パッケージの表記を確認してください。

③ 元の鉢から株を抜いて植え替える

元の鉢から株を抜いて新しい鉢に植え替えます。

根を傷つけると枯れる原因となるため、株を抜いたり土を落としたりする際は丁寧におこないましょう。

新しい鉢に入れ、表土が鉢の1番上から2cm下あたりになるように用土の量や株の位置を調整してください。